4 июля по старому стилю

Календарь Лавры

День постный

«Если нет любви: то вера не имеет силы и успеха, и не достигает спасения».

Состав службы дня

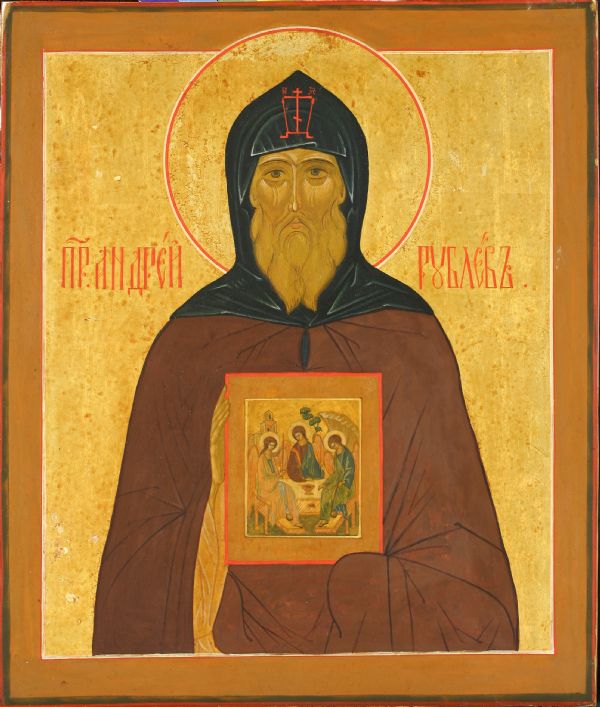

Преподобный Андрей Рублев, иконописец

Святой Андрей родился около 1360 г. Происходил из образованных кругов, отличался необыкновенной мудростью, о чем свидетельствует его творчество. Живописному мастерству учился в Византии и Болгарии. Св. Андрей некоторое время работал вместе с Феофаном Греком и, возможно, был его учеником. Вся жизнь преподобного связана с двумя монастырями: Троице-Сергиевой Лаврой и Спасо-Андрониковым московским монастырем. Иноческий постриг святой принял в Спасо-Андрониковой обители. Живя в высокодуховной среде, в атмосфере святости, инок Андрей поучался как историческими примерами святости, так и живым образцом окружавших его подвижников. Около 20 лет, до самой смерти, он вместе со своим сопостником Даниилом Черным вел жизнь иконописца-подвижника.

Уже после смерти преподобного Андрея Даниил, не разлучавшийся с ним в сердце своем и по его отшествии, умирая, получил откровение о прославлении своего духовного брата в Царствии Небесном.

Кисти святого Андрея Рублева принадлежит знаменитый чудотворный образ Пресвятой Троицы, который до сих пор является непревзойденным образцом в иконописании. Святой Андрей расписывал Благовещенский собор в Московском Кремле, иконостас и сам Успенский собор в г. Владимире (1408 г.). Преподобный Андрей Рублев написал Владимирскую икону Богоматери для Успенского собора в г. Владимире; написал иконостас и расписал стены Успенского собора в Звенигороде (конец XIV – начало XV вв.); деисусный чин в иконостасе собора Рождества Пресвятой Богородицы Савво-Сторожевского монастыря; расписал стены и выполнил иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры и др.

Страстотерпцы царь Николай, царица Александра, царевич Алексий, великие княжны Ольга, Татиана, Мария и Анастасия

Святые царственные страстотерпцы царь Николай, царица Александра, царевич Алексий, великие княжны Ольга, Татиана, Мария и Анастасия были расстреляны в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в 1918 г. В сердце русского народа святые страстотерпцы всегда занимали особое место. С самого начала своего правления Император Николай II относился к обязанностям монарха как к священному долгу. Государь верил, что для русского народа царская власть была и остается священной. В нем жило представление о том, что Царю и Царице следует быть ближе к народу. Семью последнего русского царя Николая II отличала глубокая любовь к ближним, совместная молитва, усердие в исполнении долга перед Россией.

Кроме того в Православии поминают святых, но в Лавре служба им не совершается:

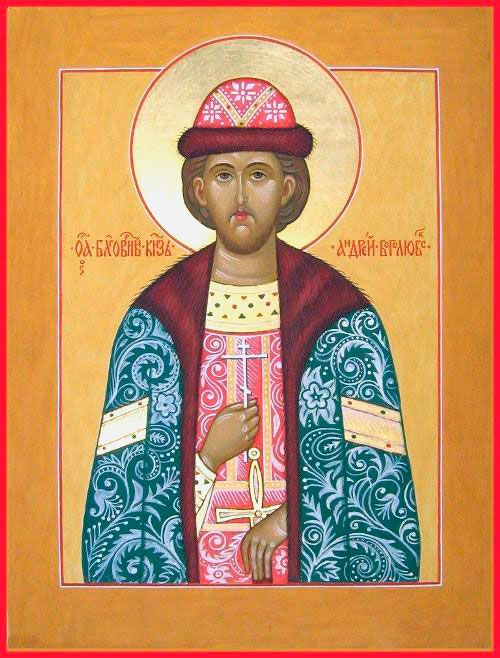

Благоверный князь Андрей Боголюбский

Святой благоверный князь Андрей, внук Владимира Мономаха, еще в юности был назван Боголюбским за свою любовь к молитве. От деда он унаследовал духовную сосредоточенность и привычку во всех случаях жизни обращаться к Священному Писанию. Много раз он участвовал в походах своего воинственного отца Юрия Долгорукого, но вместе с тем летописцы подчеркивают миротворческий дар святого Андрея, редкий в людях того сурового времени. Когда Андрей в 1157 г. стал князем Владимирским, Ростовским и Суздальским, он впервые на Руси установил единовластие. При нем Суздальское княжество расширилось и стало новым центром русских земель. После явления князю Богородицы он основал город Боголюбов, ставший местом его постоянного пребывания, а затем и мученической кончины. Святого князя Андрея убили изменники в его Боголюбском замке. О князе Андрее Боголюбском и сейчас напоминают многочисленные церкви, которыми он украсил Ростов, Суздаль, Владимир. Всего за время княжения святой Андрей создал тридцать храмов. Широко известен храм Покрова Богородицы, воздвигнутый мастерами святого князя Андрея в пойме реки Нерль. Но лучшим из всех храмов, основанных Андреем Боголюским, считается Успенский собор во Владимире, в котором и сейчас хранятся мощи благоверного князя.

Преподобный Евфимий Суздальский

Преподобный Евфимий Суздальский родился в 1316 г. в Нижнем Новгороде. С раннего детства он был научен грамоте и получил духовное воспитание. Он принял постриг в Нижегородском Печерском монастыре от его основателя, святого Дионисия. Подвиги преподобного Евфимия были так велики, что святой Дионисий советовал ему их уменьшить. В 1352 г. суздальский князь Борис Константинович решил основать в своем городе мужской монастырь и обратился в Нижегородскую Печерскую обитель с просьбой прислать инока для создания монастыря. Выбор святого игумена пал на преподобного Евфимия. После прибытия преподобного Евфимия в Суздаль в северной части города, за рекой Каменкой, суздальский святитель Иоанн при громадном стечении народа водрузил крест на месте будущего монастырского собора. Сам князь начал копать землю под фундамент, а преподобный Евфимий вытесал для себя три гробовых камня, дав обет остаться в новой обители до конца жизни. Так было положено основание Спасо-Преображенского Евфимиева монастыря, куда вскоре под руководство преподобного собралось более трехсот иноков. В монастыре был принят общежительный устав. Особенно преподобный следил за тем, чтобы каждый из иноков был готов исполнить любое послушание. Преподобный Евфимий часто ходил за духовным советом в Троице-Сергиеву обитель к преподобному Сергию Радонежскому. Святой Евфимий был строгим подвижником и великим молитвенником. Он неустанно трудился на пользу всей братии. Скончался преподобный Евфимий в 1404 г., 1 апреля.

4 июля 1507 г. при копании рва для нового соборного храма были обретены его нетленные мощи. Прославлен святой на Соборе 1549 г.

Братия Лавры, почившая в этот день:

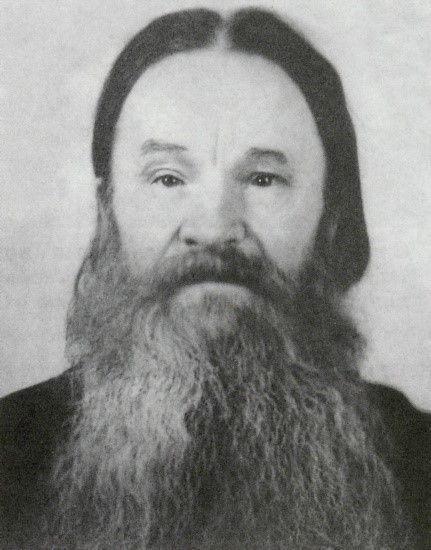

Отец Софроний родился 19 сентября 1922 года в семье рабочего. В Крещении получил имя Сергий. Детство его прошло в селе Дунаевка Юрьев-Польского района Владимирской губернии. Окончил четыре класса начальной школы. Побывал в детдоме – мать умерла, отец погиб на фронте.

В конце первого года Великой Отечественной войны его призвали в армию минометчиком, но на передовой побывать не пришлось – попал на Забайкальский фронт. Нательный крест не снял, хотя угрожали и даже называли предателем. Рассказывал: «За время войны я не сделал ни одного выстрела, не мог стрелять». Но был случай, когда в его присутствии насильник стал хвастать тем, что растлил невинную девушку, и отец Софроний его чуть было не застрелил его.

После войны пару лет работал в военизированной охране, а в 1948 году загорелся желанием поступить в только что открывшуюся Троице-Сергиеву Лавру. В первый раз ему отказали – не было прописки. Тогда решил: «Надо вести себя помудрее. Устроюсь работать, а про монастырь буду молчать. Заработаю прописку и пойду в Лавру». Устроился пастухом в один из колхозов Загорского района. Вошел в доверие к председателю, о монастыре, действительно, молчал и шесть лет пас скотину. Когда подошел срок и стали оформлять документы, предупредили: «Только смотри, чтоб в монастырь не ходил!» Он спокойно, даже с вызовом, ответил: «Как же! Обязательно пойду!» Председатель прямо ахнул, но было поздно, все печати уже поставили. С этими документами Сергий пришел в Лавру и трудился в ней с февраля 1954 года, когда наместником стал архимандрит Пимен (Извеков), будущий Патриарх Московский и всея Руси. Им же 29 сентября 1954 года он был пострижен в монашество.

Первые три года в монастыре отец Софроний работал на просфорне, пек просфоры. К делу относился настолько ответственно, что расстроил свое здоровье. По-владимирски «окая», рассказывал: «Была печка, а я в эту печку голову совал, чтоб посмотреть: испеклись просфоры или нет. Голову на этом я себе повредил. Она стала у меня постоянно болеть с того, что я в печку-то голову совал...»

На Благовещение 1958 года епископ Полтавский и Кременчугский Серафим рукоположил монаха Софрония во иеродиакона. На первой же службе говорят: иди, читай ектенью! Отец Софроний вышел из алтаря и без остановки прочитал сразу все прошения ектении, напечатанные в Служебнике. Все оторопели... Но потом освоился и служил хорошо, пока более молодые собратия его не сменили.

Интересные отношения сложились у него с братским духовником архимандритом Кириллом (Павловым). В пору казначейства Батюшки, у иеродиакона Софрония было особое послушание, о котором никто не знал: он приходил к отцу Кириллу и получал деньги на бедных людей. Зайдет к нему, выйдет и вскоре появляется у монастырской проходной, где эти деньги раздавал нуждающимся, как бы от себя. Благодаря его молчаливости дело оставалось в тайне, а батюшка Кирилл освобождался от нападений и искушений, связанных с раздачей милостыни в те нелегкие годы. Отец Кирилл ценил рассудительность отца Софрония и его умение разбираться в людях: он знал всех нищих, кто из них в чем нуждается. Порой, стучался и настойчиво просил: «Вот там такая-то стоит, плачет, ей надо – у нее детишки...». Отец Софроний был сострадателен, хотя внешне казался грубоватым.

На именины отца Софрония (9/22 декабря память святителя Софрония Кипрского) в Лавре всегда совершалось всенощное бдение в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Архимандрит Кирилл в ту пору был крепче здоровьем и практически всегда проводил общую исповедь, в конце которой, по своему обыкновению, перечислял святых покровителей братии и завершал отпуст с особым выражением и торжественностью: «... и святителя Софрония, епископа Кипрского, его же память ныне совершаем...» Было видно, что Батюшка особо поощряет отца Софрония в его трудах, благорасположен к нему.

В прежние годы на братском обеде отец Софроний часто и непередаваемо читал жития святых. Читал очень внятно, медленно и проникновенно. Получалось и строго, и с переживанием. Как-то раз он читал слово о поведении монаха в монастыре, а именно о том, что монахам нельзя общаться с женщинами. Прочитав поучение, Софроний остановился, обвел всех взором и со строгостью громко вопросил: «Слышите, монахи?! Нельзя общаться с женщинами!» – и продолжил чтение. Замечание это сделал сурово и властно – тоном патриарха, а не иеродиакона!

Как мы уже упомянули, он отличался молчаливостью. А если говорил, то очень весомо и глубоко, мог сразить любого монастырского острослова, своим словом побеждал всякого. Ответы его были настоящими афоризмами.

Так, однажды на «втором столе» братской трапезы, где порядки более свободные – братия сами берут себе еду, переговариваются, к отцу Софронию подсел один батюшка архимандрит и несколько вольно, но с любовью обратился: «Отец Софроний, как хорошо с тобой рядом покушать!» На что тот очень серьезно и невозмутимо тут же ответил своим грубым низким голосом: «А в аду со мной приятно будет сидеть?» Сразу пресек шутливый настрой и дал иное направление разговору. Батюшка не нашелся, что ответить. Невольно вспоминаются слова Христа, сказанные преподобному Силуану Афонскому: «Держи ум твой во аде, и не отчаивайся...»

Говорил иеродиакон Софроний всегда по делу и часто так, что тема разговора раскрывалась с неожиданной стороны. В последние годы жизни, пока не ухудшилось зрение, его послушанием было чтение синодиков. Однажды к нему, читающему около левого клироса в Трапезном храме, подошел кто-то из братии и протянул второй синодик, на что услышал нестандартный ответ: «Что я, о двух головах, сразу два синодика читать?..»

Был он очень добросовестным. Если при чтении синодиков замечал ошибку в написании имени, то исправлял, имея при себе в кармане перочинный ножичек и карандаш. Если же чего-то не знал или сомневался, то обращался к старшей братии и, уточнив, подчищал неправильное слово. В синодиках часто встречались его исправления и подчистки. После братского ужина регулярно ходил на вечернее чтение монашеского правила. Стоял на коленях в сторонке, опершись на лавку, и внимательно слушал слова молитвы, порой вытирая украдкой слезы.

Отец Софроний любил бедных лаврских прихожан. Помогал им чем мог. Раздавал свою пенсию нищим. Если просили, мог, не жалея, отдать сразу все деньги. Часто кормил людей пищей с «первого стола» братской трапезы. Весьма своеобразно он отмечал свой день Ангела: после обеда выносил к монастырской проходной большой поднос с горой разных «вкусностей». А за воротами его уже ждала кучка голодных «чад». Постоянно кормил птичек остатками обеда.

Долго, лет двадцать, дежурил в храме ночью под праздники. Многим лаврским паломникам, посещавшим монастырь в то время, запомнилась его небольшая фигурка в старенькой рясе. Когда бабушки читали правило к причащению, отец Софроний садился у аналоя с праздничной иконой лицом к ним, спиной к иконостасу и внимательно слушал чтение молитв. Иногда вздыхал и, смотря наверх, как ребенок что-то лепетал, шевеля губами. После чтения канонов и акафистов он или уходил в келию, или, выбрав местечко, укладывался на ковре среди паломников и спал до утра. Проснувшись, слушал утренние молитвы. Перед литургией убирал стулья, лавки – тащил их по полу через весь храм к свечному ящику. Вскоре раздавался оглушительный грохот. Это он перебрасывал лавку или стул через барьер свечного ящика, где они раньше стояли. Так своеобразно наводил порядок. После ночных бдений часто причащался в своей старенькой ряске вместе с мирянами.

Многие странности отца Софрония можно объяснить тем, что он немного юродствовал. Он был внутренне свободным человеком, не зависел от многих житейских условностей. То, что отец Софроний умеет себя вести вполне пристойно, выяснилось во время его, наверное, единственной поездки в Почаев. Как-то отец Онуфрий (Березовский, ныне – Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины) пригласил его провести отпуск в Почаевской Лавре. Собрался отец Софроний в дорогу с одним более молодым собратом, который относился к нему серьезно и почтительно. Оделся отец Софроний соответственно сезону (была ранняя осень) и подчеркнуто аккуратно, как человек, который прекрасно понимает, что придется быть долгое время на людях. Все юродство было оставлено. Ехал по-монашески налегке, практически без багажа с маленькой сумкой. В Почаеве он также вел себя безукоризненно и строго, не допуская никаких вольностей «юродства». Как и в Сергиевой Лавре, ходил на все службы, читал синодики. Когда отец Онуфрий пригласил его на ужин, охотно согласился, добавив: «Кушать – не работать!»

За год до своей кончины отец Софроний стал быстро терять зрение, по настоянию отца Наума пришлось обратиться к врачам. С одной стороны, он понимал необходимость этого, но, с другой – не хотел, противился. Перед лечением, чтобы духовно укрепиться, вспоминал поучение в рифму: «Кто не лечится – тот как самоубийца, а за самоубийцу даже Церковь не велит молиться!» Это для него было очень мощным аргументом. Вспоминая эти слова, он умилялся и даже плакал, покорно отдавая себя в руки врачам. После операции летом 2000 года было улучшение, но он «ворчал»: «Мучители! Это было хуже, чем в аду!» – и начинал плакать. Врачи на него производили удручающее впечатление.

До последнего дня отец Софроний сохранил ясный рассудок. Умел пошутить, разрядить обстановку. Когда его собирали в больницу и не могли найти свитер, он заметил: «Свитер уехал в Питер». В конце жизни его, уже почти слепого, вели под руки, на повороте подсказывают: «Батюшка, идите налево», а он: «„Налевоˮ, – сказала королева!» Такие прибаутки располагали к нему братию.

Иногда его просили помолиться. Как правило, он ничего не отвечал, но потом все то, о чем его просили помолиться, устраивалось.

Надо заметить, что большой слабостью отца Софрония были духовные, народные и патриотические песни. Как-то он, не таясь, громко каялся архимандриту Науму, что поет песни. Тот ему посоветовал: «Ну ты не пой», – на что Софроний простодушно возразил: «Какже так? Я ведь люблю петь!..» Кстати, отец Наум в разговоре с братией однажды похвалил отца Софрония: «Молодец! Очень тщательно исповедуется, заботится о своей душе...»

В больнице постоянно просил читать ему пяточисленные молитвы к Божией Матери. При этом чтении он умилялся и плакал. Без слез не мог слушать молитвы с упоминанием имени Богородицы. Он был человеком очень трезвого, критического ума. Свои добродетели старательно скрывал. Поэтому осталось тайной, как отец Софроний в прежние годы проводил время в келии, куда никого не пускал. А в последний год болезни за внешностью простого человека открылось то, что ранее никто не знал. Лежа на койке, отец Софроний весь день со слезами непрестанно молился Божией Матери: «Богородица, помози мне! Владычица, не дай мне погибнуть!» Часто взывал к Богу с просьбой о помиловании, об избавлении от мук. У него было постоянное памятование о Боге, геенне и вечных муках. Почитал себя большим грешником и молился часто не уставными, а своими молитвами. Находившемуся рядом келейнику или врачу было не по себе, ибо чувствовалось, что отец Софроний находится в непрестанном общении с горним миром: Господом, Божией Матерью, преподобным Сергием...

О его благоговейном почитании Пресвятой Богородицы свидетельствует такой факт. Отец Софроний уже практически не вставал и почти ослеп. Когда над его кроватью повесили календарь с изображением Божией Матери, он, узнав об этом, попросил перевесить. Брат удивился: «Почему?» – «Ну потому, что я могу повернуться к Ней задним местом...» Боялся оскорбить Ее, выразить непочтение даже положением своего тела под иконой на календаре.

Когда его собирали в больницу на операцию, братия увидали толстую исписанную крупным ученическим почерком тетрадь. В ней были собраны духовные стихи, псальмы на разнообразные темы: жития святых, подвижников Афона, былины, песни с глубоким, духовнопоучительным содержанием. На вопрос, чья это тетрадь, отец Софроний неопределенно ответил: «Не знаю, кто-то принес...» Но после кончины выяснилось, что почерк был его. По сути, это была не тетрадь, а бесформенный комок из двадцати с лишним школьных тетрадей разного объема, неумело подшитых одна к другой – почти 800 страниц! Многие листочки с духовными стихами, особенно на покаянные темы, были истерты пальцами. Ясно, что отец Софроний их часто перечитывал, но от внешнего взора это скрывал...

Отец Софроний был человеком очень неприхотливым и не желал, чтобы его келию ремонтировали, хотя она имела крайне аскетический, плачевный вид и во всем корпусе требовала ремонта в первую очередь. Это была ветхая и почти пустая комнатка: старые кровать, стол, стул, голые, облупившиеся стены, на которых висело несколько выцветших картинок с видами природы. Суровую обстановку дополнял пол с широкими щелями, без каких-либо ковриков. Были еще, конечно, простенькие бумажные иконочки. Отец Софроний был противником и ремонта келии, и пошива нового облачения. Считал, что и так хорошо. Ключ от двери никому не доверял, чтоб в его жилище не хозяйничали. Когда же его положили в больницу, келию удалось привести в порядок. Отец Алексий (Григоренко-Писанюк) в этом деле был, разумеется, руководителем. Во время ремонта, трудно сказать, как, пропали документы отца Софрония: пенсионное удостоверение, наградные бумаги участника войны с Германией и Японией, что-то еще. Вернувшись из больницы, он устраивал Алексию «допросы с пристрастием». Но тот в этой сложной ситуации умел разряжать обстановку. Приносил пострадавшему виноград, бананы или какой-нибудь подарочек, как-то раз достал денег. Отец Софроний на время успокаивался и забывал о своей утрате. Наверное, позже отец Алексий восстановил бы потерянные документы, но Преподобный Сергий принял отца Софрония в свою небесную обитель. Когда келейник молился на ранней литургии, в тишине и одиночестве душа отца Софрония разлучилась с телом. Было это 4/17 июля 2001 года, накануне летнего дня памяти Преподобного Сергия, в день первого празднования новопрославленных святых царственных страстотерпцев...

Тело почившего перенесли под Успенский собор, в храм Всех святых, в земле Российской просиявших. В Лавру на праздник и на заседание Синода собралось, как всегда, немало архиереев, многие из которых знали отца Софрония лично. Архипастыри приходили, прощались с ним и благословляли его тело во гробе. Отпевание отец наместник совершил на третий день его кончины, совпавший с днем памяти Всех Радонежских святых. Во время прощальной литии перед Успенскими вратами отец Софроний получил последнее архиерейское благословение от архиепископа Тернопольского и Кременецкого Сергия, только что отслужившего литургию в приделе Радонежских святых. Старшие отцы заметили, что такого архипастырского напутствия не сподобился никто из братии, скончавшихся за послевоенное время. Многие во время чтения Псалтири по усопшему, служения панихид, а также при отпевании отца Софрония не чувствовали угнетения и скорби, которые нередко бывают на похоронах. Напротив, было ощущение духовной радости и праздничности, сопутствующее кончине праведника...

Вечная память приснопамятному старцу иеродиакону Софронию!

Источник: Зосима (Масягин), иеромонах. Скончався вмале, исполни лета долга: жизнеописание иеродиакона Алексия, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (1969-2002). СТСЛ, 2013. - С. 35-41.

Один день в истории Лавры:

Преподобный Андрей Рублёв

Преподобный Андрей Рублёв выдающийся иконописец был учеником Феофана Грека. Он был послушником у преподобного Никона Радонежского, а затем иноком в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве, где и скончался 29 января 1430 г. Произведения Андрея Рублева принадлежат к высшим достижениям русского и мирового духовного искусства. На Стоглавом соборе 1551 года икона «Троица» была утверждена в качестве образца для всей последующей церковной иконографии Пресвятой Троицы и как воплощенный символ Божественного единения. Вот как размышлял над рублевским образом Святой Троицы священник Павел Флоренский: «В иконе Троицы Андрей Рублев был не самостоятельным творцом, а лишь гениальным осуществителем творческого замысла и основной композиции, данных Преподобным Сергием». Икона Святой Троицы является символом погружения в таинство божественного бытия, в его неслиянность и нераздельность. И это лишний раз подчеркивает значение символа Святой Троицы, которую всю свою жизнь созерцал Сергий Радонежский, «дабы, – как сказано в его житие, – воззрением на Святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего». Следовательно, образ Святой Троицы дан для России на все времена для ее преображения и духовного возрождения.