7 февраля по старому стилю

Календарь Лавры

Поста нет

«Молящемуся следует употреблять не длинные молитвы, но молиться нужно часто, совершать краткие и частые молитвы, составленные из немногих слов».

Состав службы дня

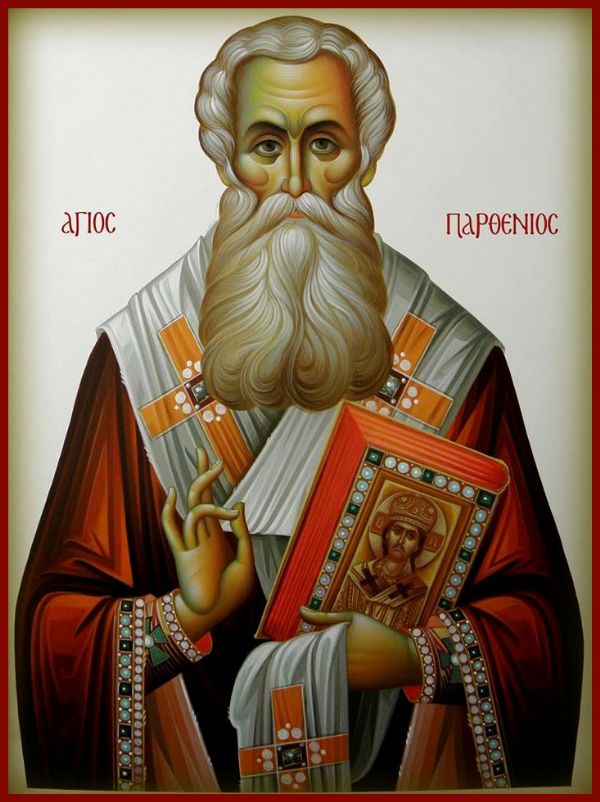

Преподобный Парфений Лампсакийский

Святитель Парфений, епископ Лампсакийский, был родом из города Мелитополя (Малая Азия), где его отец Христофор служил диаконом. Юноша не был научен грамоте, но хорошо усвоил Божественное Писание, присутствуя в храме при богослужениях. Занимаясь рыболовством, он вырученные деньги раздавал нищим. Исполненный благодати, святой Парфений с 18-ти лет именем Христовым врачевал болезни, изгонял бесов и творил чудеса. Узнав о добродетельном юноши, епископ Филипп дал ему образование и посвятил во пресвитера. В 325 г. он был поставлен епископом города Лампсака. До глубокой старости святой Парфений усердно проповедовал веру во Христа, утверждая ее многими чудесами и исцелениями. Мощи святого находятся в монастыре Макримали (Греция).

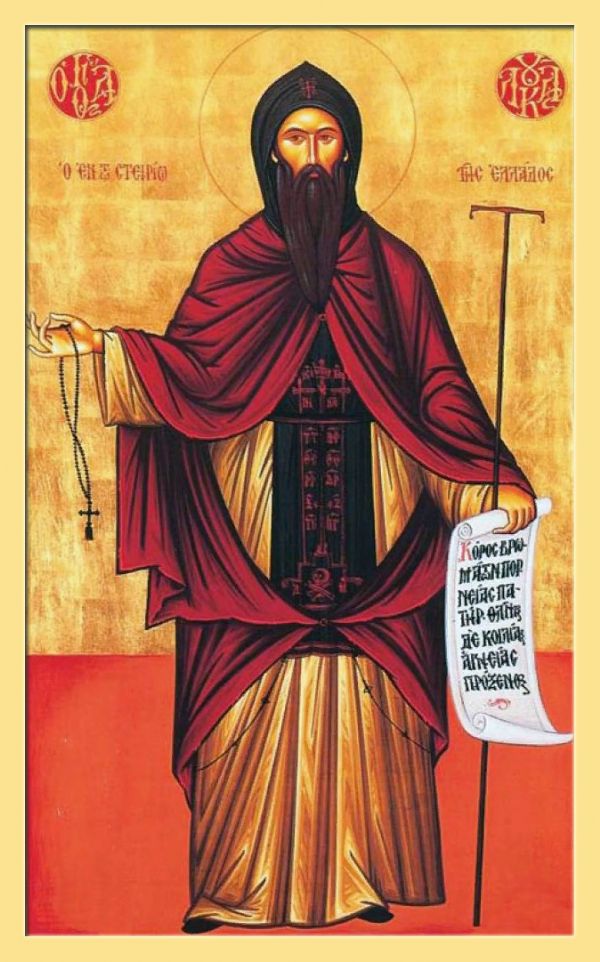

Преподобный Лука Елладский

Преподобный Лука Елладский был родом из греческого селения Кастории. Сын бедных земледельцев, преподобный с детства много трудился, работал в поле, пас овец. Он был в полном послушании у родителей и очень воздержан в пище. Часто он раздавал нищим всю свою еду и одежду, за что терпел упреки от родителей. Однажды он отдал нищим почти все семена, которые должен был посеять на своем поле, но Господь вознаградил его за милостыню: урожай был собран больше прежних.

После смерти отца он тайно от матери ушел в Афины, где принял в монастыре постриг в иноческий чин. Но по молитве матери, которая очень тосковала о нем, Господь чудесным образом вернул его в отчий дом. Там он прожил всего четыре месяца и, утешив свою мать, уже с ее благословения удалился в уединенное место на Иоаннову гору, где была церковь во имя святых бессребреников Космы и Дамиана, в которой он и подвизался в непрестанной молитве и посте. Там он принял монашеское пострижение от старцев-паломников. После этого святой Лука усугубил свои подвиги, за что Господь удостоил его дара прозрения.

Подвизаясь в разных обителях Греции, святой Лука избрал последним местом для своих монашеских подвигов место на западном склоне горы Геликон в окрестностях города Дистомо, в 37 км от города Дельфы, и основал там около 946 г. монастырь известный ныне как монастырь Осиос Лукас. Святой Лука скончался в 953 г. и был погребён в своей келье, над которой позднее была построена небольшая церковь.

Братия Лавры, почившая в этот день:

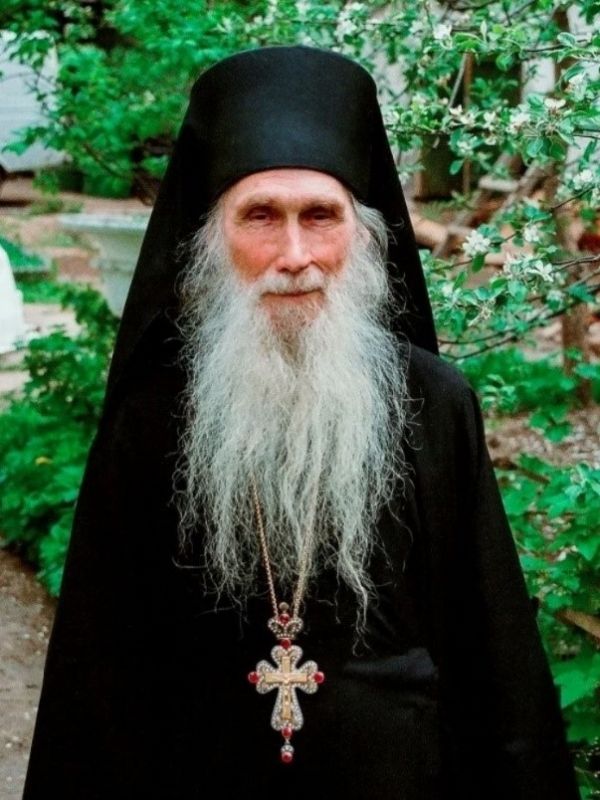

Вся жизнь отца Кирилла была подвигом. Детство и юность старца пришлись на тяжелое время послереволюционного лихолетья. Он родился 8 сентября 1919 года в деревне Маковские Выселки Рязанской губернии в крестьянской семье.

Герой Великой Отечественной войны, участник боев на Волховском фронте, Сталинградской битвы, боев у озера Балатон, где получил второе ранение, закончил войну в Австрии и вернулся домой уже в 1946 году. В военные годы в его душе произошел переворот: он почувствовал горячее желание посвятить себя служению Богу. Сразу после демобилизации из армии обучался в Московской духовной семинарии, а затем и в академии. Получив образование, отец Кирилл поступил в братию Троице-Сергиевой Лавры и принял монашество. С этого времени вся его жизнь была неразрывно связана с обителью преподобного Сергия Радонежского, которую он горячо любил всем сердцем.

В 1954 году отец Кирилл был рукоположен в сан иеромонаха и получил благословение исповедовать приходящих в Лавру богомольцев. Так началось его новое служение родной обители и всей Русской Церкви. Очень скоро он приобрел любовь прихожан и паломников. Многие старались попасть к нему на исповедь за духовным советом и специально приезжали для этого в монастырь. Люди тянулись к молодому тогда духовнику, видя его христианскую любовь и сочувствие, желание всем помочь, получая от него утешение в скорбях и мудрые советы и наставления, помогавшие в жизненных трудностях. Вскоре отец Кирилл был назначен духовником братии Лавры и взял на свои плечи духовное руководство монашествующих. Братия также полюбила своего нового духовника и начала обращаться к нему за советом. С течением времени ярко проявились духовные дарования пастыря. Его любовь, духовная рассудительность и мудрость стали известны всем. Огромным авторитетом он пользовался у всей полноты Русской Православной Церкви: митрополитов, епископов, монахов, мирян, простых людей и интеллигенции. Для братии Лавры его слово было непререкаемо. За советом к нему приезжали тысячи людей. У него исповедовались Святейшие Патриархи Алексий I, Пимен и Алексий II. Приходил на исповедь к отцу Кириллу во время посещения Лавры, еще будучи простым семинаристом, Святейший Патриарх Кирилл. Сегодня отца Кирилла именуют всероссийским духовником.

Соприкосновение с ним вызывало ощущение таинственного духовного величия, которое невозможно объяснить словами. Исходившую от него Божественную благодать можно было только чувствовать душой, видя его и находясь рядом с ним. Многих удивляло, как мог отец Кирилл стяжать столь великую благодать и духовные дарования, о которых говорится лишь в житиях великих подвижников и пустынников. Духовные дарования приобретаются великими трудами и терпением скорбей. Поскольку его подвиги были сокрыты от человеческих глаз, можно лишь предположить, насколько тяжелые труды и болезни безропотно претерпевал старец. Немногие из находившихся рядом с ним знали о бессонных ночах, о мучительных болезнях и болях, которые ему приходилось переносить. Здоровье его было сильно подорвано еще на фронте. Несмотря на это, он не жалел себя и доходил до полного изнеможения, все силы отдавая людям. Несколько раз отец Кирилл был на грани смерти, и ему приходилось соглашаться на операции.

Стоило старцу выйти из алтаря или из кельи, рядом сразу собиралось множество людей. Все чувствовали его любовь и поддержку, необычайную благодать, мир, духовную силу и радость, которые от него исходили. Многие люди приходили к нему со скорбями, в смущении, в слезах, а уходили с утешенным сердцем и сияющим от радости лицом. Милосердие, любовь, простота и смирение были главными его чертами. Все окружающие видели его безграничную доброту, щедрость и великодушие, самопожертвование, смирение, прозорливость, мудрость, желание помочь всем, чем только возможно: молитвой, милостыней, сочувствием. Для всех у него находилось слово утешения и поддержки — и для монахов, и для священнослужителей, и для мирян.

Свое сочувствие он изливал на всех. Обличая грех, никого не укорял, но милостиво, с отеческой любовью помогал исправить ошибки и стать лучше. Необычайная мудрость позволяла ему давать правильные и полезные советы в самых сложных, запутанных и подчас безвыходных житейских ситуациях, и духовных искушениях, когда люди терялись в недоумении и бессилии, не зная, как поступить. Слова отца Кирилла имели такую силу, что многие, следуя им, обращались к вере, полностью изменяли свою жизнь и отказывались от плохих привычек и намерений. На самые трудные злободневные вопросы, вызывавшие разногласия и соблазн в Церкви, он не боялся давать обоснованный пастырский ответ. Всё это и принесло ему огромную любовь тех, кто знал его близко, и даже тех, кто не видел его.

День старца проходил в непрерывной молитве и трудах. В половине шестого утра он обычно приходил в Троицкий собор на братский молебен преподобному Сергию. После полунощницы отправлялся принимать народ в свою крохотную исповедальню, находившуюся под гульбищем

Трапезного храма. Небольшая комната почти всегда была переполнена, и многие стояли, ожидая на улице. Около двенадцати часов дня отец Кирилл уходил в свою келью читать монашеское молитвенное правило, на которое приходили некоторые из братии и приезжавших к нему за советом. Часто посетителей было так много, что он вынужден был оставаться в исповедальне и передавал, чтобы братия читала правило у него в келье без него. После чтения правила он шел на обед, затем возвращался к людям и исповедовал нередко до вечерней службы, а иногда и дольше. Освободившись, он обычно шел в храм и уже в алтаре исповедовал братию Лавры, духовенство, а также некоторых мирян. После вечерней службы и ужина в своей исповедальне, куда собирались студенты семинарии и академии и некоторые братья, он читал Библию и творения святых отцов, в основном аскетические. Чтение заканчивалось около десяти вечера. Остаток дня старец читал многочисленные письма, писал ответы и молился. Многим он отправлял поздравления с церковными праздниками. Поскольку у архимандрита Кирилла в келье был установлен телефон, он отвечал на телефонные звонки, а звонили по большей части вечером. Чаще всего у него в окнах допоздна горел свет.

В воскресенье и большие праздники отец Кирилл всегда служил Литургию. Братия и прихожане Лавры очень любили его службы, вызывавшие у молящихся духовную радость и молитвенный подъем, его поучительные проповеди, проникающие в сердце. Как на исповеди, так и в храме, когда он выходил со святой чашей причащать, выстраивалась большая очередь. На Пасху и Рождество утром после службы он обычно поздравлял в своей исповедальне прихожан и духовных чад и раздавал всем небольшие подарки.

Став духовником Святейшего Патриарха Алексия II, отец Кирилл значительную часть времени стал проводить в патриаршей резиденции в Переделкине. Там в будние дни, свободные от праздничных служб, он также с утра до вечера, иногда до полуночи, принимал и исповедовал посетителей.

Последние четырнадцать лет своей жизни отец Кирилл после перенесенного им инсульта был прикован к постели. Он уже не мог ходить, но поток посетителей не оскудел: многие приезжали к нему за советом и благословением, чтобы побыть несколько минут рядом, прикоснуться к его руке. Ему приходилось терпеть тяжелые страдания, но до последнего вздоха он переносил их с присущим ему мужеством, безропотно и великодушно, не подавая вида и благодаря за всё Бога. Его духовная связь с братией родной обители никогда не прерывалась. Даже когда архимандрит Кирилл отсутствовал в лавре, его молитвы сохраняли в обители тишину и мир.

20 февраля после многолетних страданий отец Кирилл преставился ко Господу. На следующий день вечером гроб почившего старца был привезен в Троице-Сергиеву Лавру. В Святых вратах монастыря его ожидали братия, студенты семинарии и многочисленные паломники. Когда монашествующие взяли на плечи гроб отца Кирилла и понесли его в Успенский собор под скорбный колокольный перебор, собравшиеся опустились на колени и так молча стояли, выражая свое благоговение перед старцем. В течение трех дней, до самого погребения, к его гробу непрерывно подходили молящиеся, желающие проститься со старцем. Отпевание было совершено в четверг Сырной седмицы. Чин отпевания возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, и собора духовенства. Проститься со старцем приехало великое множество священнослужителей и мирян. Еще несколько часов после отпевания люди стояли, чтобы помолиться у гроба и в последний раз приложиться к старцу. Отец Кирилл был погребен возле Духовской церкви Лавры. И ныне к его могиле стекаются богомольцы, чтобы почтить его память и испросить его благословения.

Трудно найти во всей вселенной более светлую, более радостную тему, чем тема воскресения. Весь мир, вся природа и люди лелеют сознательно или подсознательно эту смелую, желанную для всех мысль. Ведь как всем хочется жить! Самой крошечной букашечке, маленькой мошке, бабочке, тем более разумному, мыслящему человеку как же хочется жить, творить, создавать! Не отсюда ли то, что в каждом живом организме живет чувство страха перед смертью — концом своего существования. Правда, в наши дни бывает и другое желание у людей, особенно у тех, кто уже, хотя и в молодых летах, но успел себя «изжить», то есть потерял смысл жизни и ищет себе насильственной смерти.

Подобный кризис возникает у людей, в большинстве своем не ведающих Бога, особенно у потерпевших какое-либо жизненное крушение, неудачу. Но что значат земные неудачи для верующего человека? Он глубоко убежден, что другая жизнь, жизнь по воскресении, сторицей возместит ему эти неудачи, эти скорби земного бытия.

Сколько же истинного счастья таится в мысли о воскресении! Недаром праздник Святой Пасхи для людей верующих приносит какое-то особое таинственное чувство радости, а для неверующих — чувство страха, недоумения, а для иных и озлобления. Последнее возникает у людей, сознательно отошедших на сторону диавола. У них, как и у сатаны, праздник Святой Пасхи, праздник Светлого Воскресения, невольно разжигает ненависть, зависть, злобу, так как это воскресение не для них. Они сами не хотят его, не допускают в мыслях, ибо воскресение из мертвых обречет их на вечные страдания и муку.

«Нет никакого воскресения, — говорят они, — это фантазия, это обман чувств. Да и как может человек восстать из мертвых, если, допустим, его съели волки, или разнесло бомбой на мелкие кусочки, или он утонул в воде, и там его растерзали хищные рыбы, или он совсем дотла сгорел в огне, или его сожгли в крематории? Ну как он воскреснет, когда и воскресать-то нечему? Зачем себя обманывать, зачем воображать невозможное? »

А ведь и верно. Трудно поверить, что человек воскреснет, что он снова будет жить. Трудно! Тем более человеку двадцатого века. А как жаль тех людей, которые не знают Писания. Или знают его, но не доверяют ему. Не верят написанному в нем.

Была на мне рука Господа... и поставил меня среди поля, и оно было полно костей... И сказал мне: «Сын человеческий! Оживут ли кости сии?» Я сказал: «Господи Боже! Ты знаешь это». И сказал мне: «Изреки пророчество на кости сии и скажи им: “Кости сухие! Слушайте слово Господне!” Так говорит Господь Бог костям сим: “Вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть... и узнаете, что Я Господь”».

Я изрек пророчество... — говорит святой пророк Иезекииль, — и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал Он мне: «Изреки пророчество духу... и скажи духу: “Так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут” »....Они ожили, и стали на ноги свои — весьма, весьма великое полчище (ср. Иез. 37, 1, 3-10). Какая дивная и грандиозная картина! Может ли быть другая, подобная ей? Это образ всеобщего воскресения мертвых, всех людей, народов, поколений.

Эта паремия из Книги пророка Иезекииля читается в Великую Субботу пред святой плащаницей Господа нашего Иисуса Христа, когда Он, замученный, убитый, окровавленный, лежит во гробе, и, кажется, уже никакая сила не сможет поднять Его. Но вот проходит три дня и три ночи, и Он в ярком сиянии Божественного света восстает из мертвых. Воскрес! Воскрес! Воскрес! Христос воскрес из мертвых! Своей смертью победил смерть!..

И, подтверждая эту великую истину, каждый год, каждое недельное воскресенье Церковь Божия, мы, священники, как свидетели Христовы, все верующие снова говорим всему миру: «Да, Христос воистину воскрес! » И наше сердце подтверждает это опытно. Оно чувствует это, живет этим. А если Христос наш Спаситель воскрес, то и мы воскреснем из мертвых, и мы не останемся лежать в холодной могиле.

Святой апостол Павел в своих великих скорбях оживлял свой дух и укреплялся именно этой истиной, что и мы воскреснем силой Христовой. Если Христос не воскрес, — говорит он, — то вера наша тщетна (ср. 1 Кор. 15, 17). Но Христос воскрес из мертвых, — повторяет он, — первенец из умерших (1 Кор. 15, 20), то есть Он первый воскрес, а затем и мы все воскреснем по вере в Него.

Мне пришлось пережить одну ужасную болезнь, которая привела меня буквально к вратам смерти. И вот милостию Божией, за молитвы близких я поправился. Буквально воскрес из мертвых. Какое же сложное чувство испытало мое сердце, когда я вновь вернулся к жизни! Нет! Его невозможно передать ни на бумаге, ни словами. Только переживший опытно подобное состояние может понять это. Я не умирал, а только близок был к этому, только видел как бы смерть рядом, но не умирал. И вот вдруг снова жизнь, полная, такая юная жизнь под сияющими лучами солнца...

А то из мертвых восстать! Совсем умереть, возможно, даже быть до косточек сожженным, растерзанным на кусочки, съеденным и переваренным в кишках какого-либо зверя, а потом извергнутым в кале, и вдруг снова стать человеком? Возможно ли это? «Да вы что, в уме ли, коль утверждаете такие вещи?» — говорят вам скептики.

Я ясно представляю ужасающее, почти катастрофическое настроение книжников, и особенно саддукеев, которые отрицали воскресение мертвых, в момент воскрешения Спасителем четверодневного Лазаря (см. Ин. 11, 17-48). Кто может описать их состояние? Они во всеуслышание утверждали, что воскресения нет, его быть не может. И вдруг видят собственными глазами, как Лазарь, уже четыре дня бывший в гробе, уже разложившийся, выходит живым по слову Христа Спасителя. Какое крушение, недоумение, невыразимый страх испытали тогда эти ученые саддукеи!

Трудная эта истина, чтобы поверить в нее, и даже очень трудная, но она правдоподобна, она нужна нам, она отрадна. Христос воскрес, и мы воскреснем! И какая это радость, радость воскресения!

Однако воскресение будет для многих не к радости, а к горю. Горе воскресения. О Боже наш милостивый! Да не будет этого ни с кем!.. Воскреснуть, и потом вечно мучиться, страдать!.. Нет! Но это будет, и будет непременно! Вот поэтому Церковь Божия, особенно теперь, не перестает твердить о воскресении, когда вера в эту истину угасает в сердцах чад Божиих. Церковь, хотя и сама терпит бедствия, но не перестает говорить, особенно в дни Светлой Пасхи, да и в каждое воскресенье: «Приидите, вси вернии, поклонимся святому Христову Воскресению...».

Да, воскресение из мертвых величайшее чудо, из ряда вон выходящее. И, конечно, человек, не просвещенный верой, не знающий Писания (а сколько в наши дни таких, особенно из молодого поколения, которые и в руках не держали Евангелия), может ли принять своим умом эту великую истину? Он вообще не в силах поверить в какое-либо чудо, как, например, вот в такое.

Н. Аксакова описывает следующий случай. «К преподобному Серафиму приехал Проскудин. “Проститься хочет старый друг, отец мой духовный”, — сказал Проскудин. “Идите за мной, и вы все”, — ответил преподобный Серафим. Дверь келии беззвучно и медленно отворилась... Неслышными шагами старец вышел в сени и подошел к гробу, который уже десятки лет стоял на двух поперечных скамьях. Бледно было бескровное лицо отца Серафима, глаза смотрели куда-то вдаль, как будто вглядываясь во что-то невидимое. В руке его дрожало пламя поверх пучка зажженных восковых свечей. Налепив четыре свечки на углах гроба, он поманил к себе Проскудина и затем пристально и грустно взглянул ему в глаза. Перекрестив дубовый гроб широким пастырским крестом, он глухо, но торжественно проговорил: “В Покров...” Слово старца всеми, также и самим Проскудиным, было принято, как предсказание его кончины. Под потрясающим впечатлением этого предсказания мы покинули Саровскую обитель.

Наступил праздник Покрова Пресвятой Богородицы... Проскудин в этот день причастился Святых Христовых Таин. Вся знать города приехала, чтобы его поздравить». Далее читаем: «И мы с няней пошли к дому Проскудина. На колокольне ближней церкви пробило два часа дня... На балкон дома вышел врач Лендегрин. “Как наш Проскудин?” — спросила его моя няня. “Что ваш Проскудин? — ответил доктор. — Он здоровее всех нас и, вероятно, проживет до ста лет. Сейчас он прохаживается по своим кабинетам бодрым шагом, угощая своих гостей и рассказывая им о делах Спасителя на земле... Извольте после этого верить предсказанию!” И доктор после этих слов ушел обратно за стеклянную дверь. На колокольне пробило половину третьего. Вдруг стеклянная дверь распахнулась, и сбежал по ступенькам бледный как смерть лакей, он кричал: “Умирает!” Послали за духовником. Но, как ни близка была церковь и как не спешил отец Павел, всё же ему пришлось дочитать отходную над холодеющим трупом... Врачи не обнаружили в скончавшемся никакой болезни и не отыскали никаких признаков приближающейся смерти». Это — чудо предсказания смерти.

***

А вот чудо исцеления, почти воскрешения из мертвых. В сентябре 1831 года прибыл к преподобному Серафиму Мотовилов, страдавший более трех лет мучительными ревматическими болями и совершенно расслабленный. Пять человек принесли его к преподобному. Отец Серафим отказался помочь больному, заявляя, что он не доктор. Но когда Мотовилов подробно описал ему свои бедствия и выразил надежду только на милость Божию, старец спросил: «А веруешь ли ты в Господа Иисуса Христа, что Он есть Богочеловек, и в Пречистую Его Матерь, что Она есть Приснодева?» — «Верую». — «А веруешь ли, что, как прежде Господь исцелял мгновенно, Он может исцелить по-прежнему требующих у Него помощи?» Больной отвечал, что он всей душой, всем сердцем верует этому, иначе не велел бы везти себя к старцу... «А если веруешь, — сказал преподобный, — то ты уже здоров». За плечи приподнял он больного от земли и поставил на ноги. Со светлым радостным взором повел его по траве... Мотовилов возвратился домой совершенно здоровым.

***

«Ах, брат Владимир, — сказал преподобный Серафим Владимиру Островскому, — какой же ты будешь пьяница. Впрочем, ты не смущайся и не будь печален, Господь попускает иногда усердным к Нему людям впадать в тяжкие, ужасные пороки, и это для того, чтобы они не впали в еще больший грех — высокоумия. Искушение твое пройдет по милости Божией, и Ты смиренно будешь проводить остальные дни своей жизни, только не забывай своего греха». Предсказание сбылось. Островский после смерти любимой жены спился, но в конце жизни прекратил пить, покаялся и окончил жизнь добрым христианином.

***

«Сам спасайся и брата своего спасай, — говорил отец Серафим одному послушнику Глинской пустыни. — Помнишь ли житие Иоанникия Великого? Странствуя по горам и стремнинам, он нечаянно уронил из рук жезл свой, который упал в пропасть. Жезл нельзя было достать, а без него святой не мог идти дальше. В глубокой скорби он возопил ко Господу Богу, и ангел Господень невидимо вручил ему новый жезл. Трудно управлять душами человеческими, но среди всех твоих напастей, скорбей в управлении братией ангел Господень непрестанно при тебе будет до скончания жизни твоей». Послушник этот принял монашество, а через 27 лет стал архимандритом, настоятелем монастыря, пастырем душ человеческих.

***

«Батюшка, я умоляю вас, — говорил преподобному Серафиму иеромонах Антоний из Высокогорской пустыни, — скажите мне прямо, мысли мои о смерти не служат ли от Бога указанием на близкую кончину мою?.. Сижу ли я, выйду ли на двор обители, мне представляется, что я вижу обитель в последний раз. Из этого я заключаю, что скоро умру, потому и указал уже место моей могилы. Желаю знать о своей смерти единственно для изменения моей жизни, чтобы, отказавшись от должности, посвятить остальные дни мои безмолвному молчанию».

Но преподобный Серафим с ангельской улыбкой ответил: «Неверны твои мысли, я вот говорю тебе, что Промысл Божий вверяет тебе Лавру обширную, и прошу тебя милостивно принимать из Сарова братию, которая придет туда помолиться. Не оставь сирот моих, когда дойдет до тебя время; поминай моих родителей Исидора и Агафию и во всем покоряйся воле Божией. Будь прилежен к молитве и строго исполняй свои обязанности». Через два года иеромонах Антоний был назначен наместником Троице-Сергиевой Лавры.

***

Преподобный говорил: «Настоятель, яко пастырь словесных овец, должен иметь дар рассуждения, дабы во всяком случае мог подавать полезные советы каждому требующему его наставления, ибо, как говорит Петр Дамасский: “Несть всякий человек верен дати совет ищущим, но кто от Бога прием дар рассуждения и от многого пребывания в подвижничестве стяжа ум презрителен”. Настоятель должен иметь дар проницательности, дабы из соображения вещей настоящих и прошедших он мог бы предусмотреть и будущее и проразумевать козни вражии». Поистине, дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев (Пс. 67, 36).

***

К Преподобному Сергию Радонежскому крестьянин принес умершего мальчика, а сам пошел за гробиком. Возвращаясь, он увидел сына, бежавшего к нему навстречу, живым и здоровым... Как это всё объяснить? Да никак, а просто поверить в силу Божию и покориться живому Богу, Который и теперь творит чудеса.

...Иеромонах Антоний (Бурдин) прибыл в святую Лавру Преподобного Сергия примерно в 1947 году. Будучи от рождения не совсем здоровым, он и здесь часто страдал многими немощами телесными. Его внешний вид всегда вызывал сострадание и сожаление у братии. Ниже среднего роста, сутуленький, хроменький, с реденькими белыми волосами на голове и бороде, он был действительно какой-то странный и особый, не как все иноки обители. Помню, начальство поместило его в маленькую каморку-келию в подвале второго корпуса. Это была не то келия, не то какой-то ящик с одним маленьким окном, которое никогда не открывалось. Представляю сейчас, как мы однажды пришли к отцу Антонию проверить порядок в его келии. Он нас встретил обычным монашеским приветствием. На наше неудовлетворение в связи с плохим состоянием его жилища он спокойно и кротко ответил: «Душу я свою стараюсь очищать, да никак всё недочищу, а уж до этой келии черед не доходит». Мы заметили старцу, что в условиях общежития монашеского надо хотя бы ради братий, рядом с тобой живущих, соблюдать чистоту. Тем более что и святые отцы говорят: «Где чистая душа, там чистая и келия, а где она грязная, там и келия такая же». Старец сказал нечто не совсем понятное на наше «нравоучение» и обещал постараться привести свою келию в надлежащий порядок.

Но это обещание ему выполнить так и не удалось. У него заболели сильно ноги, да так, что он не мог совсем ходить и несколько недель подряд лежал на своей койке. Пищу ему носили из братской трапезы, хотя он и ел-то как малый ребенок.

Только-только начав вставать, он пошел было в храм помолиться — соскучился по храму. Дело было ранней зимой. Выпал снег, а потом сразу всё растаяло. Пошел дождик вдобавок, а утром-то мороз ударил. На дворе кругом был лед. Отец Антоний и пошел в такую погоду в храм своими больными ногами. Вот он шел, всё опирался на свою сучковатую палку, всё выбирал, где пошершавее лед, чтобы не упасть. Но продвигался он весьма медленно, да и помочь-то ему было затруднительно: он всех отгонял от себя. «Я сам, смотри, чтобы тебе самому не поехать», — говорил он брату, который хотел его поддержать. Но как ни старался отец Антоний идти сам, ноги его разъезжались в разные стороны, одна туда, другая сюда. Да у него и какие-то особые валенки были, что способствовали его ногам «катиться» в разные стороны. Подошвы у них были гладкие и подмороженные. Но всё-таки отец Антоний продвигался мало-мальски, лавируя руками и в нужный момент опираясь на свою палку. Однако в одном месте дорожка была так гладка и скользка, что невозможно было на ней не упасть. Старец, тихонечко двигая ногами, вдруг поскользнулся, взмахнул обеими руками. Палка-посох далеко улетела в сторону. Не издав никакого звука, он резко упал на мерзлую землю и сломал ногу. Встать он уже не мог. Корчась от невыносимой боли, он катался по земле. Подбежали иноки, взяли его кто за что: кто за руки, кто за ноги, кто за голову, подобрали разлетевшиеся в разные стороны валенки и понесли старца в его келию. Более полугода отец Антоний лежал в гипсе. Но кость не срасталась. Доктора приказывали старцу лежать и дальше. Пролежав, кажется, еще месяца три, отец Антоний почувствовал, что ему стало лучше, показалось, что он вполне может, как и другие, ходить и сидеть и даже делать что-нибудь. И вот он решил сам освободиться от своего невольного заключения.

Однажды утром ему принесли чай. Каково же было удивление пришедшего брата, когда он увидел, что вся келия старца, весь пол, койка, табуретка, одежда — всё покрыто белой мукой. Да и пыль какая-то в виде тумана плавала по всей келии. Брат, конечно, пришел в большое недоумение от этого видения. Но его еще более удивило то, что он увидел старца не лежащим, как раньше на своей койке, а сидящим и чуть лукаво улыбающимся своими маленькими светлыми глазами. «Отец Антоний, что это у тебя делается? » — с нескрываемым недоумением воскликнул пришедший. «О, да совсем ничего, брат. У меня здесь всё в порядке, как видишь». И старец при этом показал на свою больную ногу. Брат увидел, что гипс, который окутывал ногу отца Антония, распилен на две половинки. Старец, желая освободиться от него, всю ночь распиливал его ниткой, отчего вся келия, все предметы, вещи покрылись белой гипсовой пылью. Но свобода отца Антония продолжалась совсем недолго. Нагрянули врачи, начальство, и так как кость ноги еще не срослась, то снова старца замуровали в гипс и уложили на койку. Недвижимо находясь в лежачем положении, отец Антоний был занят богомыслием и Иисусовой молитвой. Это было его утешением и отрадой. Навещать его почти никто не приходил, кроме приносящего пищу. Братья, как обычно, были сильно заняты своими послушаниями. Но старец никогда не обижался. Он всё время пребывал в благодушном настроении. Бывало и такое, что ему забывали приносить еду. Отец Антоний лежал себе на спине, и казалось, что ему ничего уже земного и не надо. Питаясь духом Божиим, он всё время беседовал с Господом и Его святыми ангелами и даже не замечал, если кто к нему входил в келию.

Много, очень много пролежал отец Антоний со своей сломанной ногой. Потом немного поправился. Однако общее состояние его здоровья было весьма плохое. Хотя теперь гипс с него сняли, но ходить ему совсем было трудно. Ноги не слушались. Они не шагали, когда надо было идти в церковь. В пище у него совсем почти не было потребности. Он очень мало кушал, мало пил, мало спал. Лежал ночью с открытыми глазами и шептал молитву.

Отца Антония решили перевести в лаврскую больницу. Он было запротестовал, но, когда братия пришли к нему с носилками, старец спокойно дал себя положить и таким путем перекочевал в больницу. Вещей у него почти никаких не было, кроме старых ряс и рваных подрясников. Однако, когда после него стали чистить келию, то нашли нечто под старым стенным ковром, что висел над койкой отца Антония... Это были клопы. Нет, это было море клопов! Братия пришли в невыразимый ужас, когда, отвернув угол ковра, увидели толстый слой клопов, покрывших собой буквально всю стену. Сначала они соображали, что же им делать с этим наследием старца? Но, когда заметили, что клопы приходят в движение, один из предприимчивых иноков скатал осторожно ковер на внутреннюю сторону и с этим грузом мигом оказался на кухне, где ярко пылала большая печка... Потом многие недоумевали, как же отец Антоний мог лежать столько времени возле стены, которая буквально кишела клопами.

Да, видимо, в наши времена тоже есть мученики и даже великомученики, которых мир совсем не знает и которых он совсем недостоин... Так вот и рядом с тобой, мой милый друг, мало ли неведомых мучеников, которых ни ты, ни другой кто совсем и не замечает. Тем более что, уткнувшись в самих себя, в свое благополучие или даже занимаясь мыслями о спасении своей души, мы совсем не видим того страдания, того горя, того мученичества, которое претерпевают наши ближние возле нас, на наших глазах... а нам следовало бы

И думы дня,

И думы ночи

Христовой правде посвящать...

Отец Антоний сознательно отдавал свое бренное тело на съедение клопам. В мучительной боли и зуде он думал, видимо, о будущем воскресении из мертвых, когда обескровленное, измученное тело вновь оживится силой Христовой, когда всемогущий Господь воздаст каждому по делам его. Радость о воскресении воодушевляла старца и тогда, когда он доживал последние дни в лаврской больнице. Он жил только одной надеждой. Жил... Но что это была за жизнь? Это была свечечка, дотлевающая, догорающая дотла, до конца. Когда приходилось бывать в лаврской больнице, то всегда можно было видеть маленький комочек на одной из коек. Этот комочек неподвижно лежал по нескольку часов. Казалось, что это свернутое одеяло и только. Но то был живой человек — отец Антоний, доживавший свои последние дни. Он почти уже ни с кем не разговаривал и не открывал глаза: весь ушел в зрение иного мира, и всё здешнее потеряло для него всякую силу. И вот так несколько месяцев жизни — дозревания, доспевания, оперения. И если его чудом не съели клопы, то постепенно его добирала смерть...

Старца часто причащали Святых Христовых Таин, готовили его душу к небесному взлету, к прохождению страшных мытарств. Готовили, и сам он готовился к этому. Как вечерняя заря тихо догорает на горизонте, так незаметно угасла жизнь отца Антония. Когда отец благочинный за трапезой объявил, что умер отец Антоний, то сразу всем стало ясно, что еще один «окрыленный сизый голубь» стрелой поднялся на небо...

Похоронили. За трапезой помянули, кое-кто всплакнул, кое-кто задумался. И сейчас «над могилкой одинокой веет тихий ветерок...» Но и не только ветерок. Луч радости воскресения всегда согревает одинокий холмик отца Антония. Распалось его многотрудное тело на свои составные части, приняла их матушка-земля в свои крепкие объятия. Но дух старца? На какую высь воспарил он? В какие светлые обители вселился он?..

Бывает он иногда и здесь, в родной ему святой обители. А когда настанет великий час всеобщего воскресения людей, дух отца Антония еще раз придет сюда, придет в последний раз, чтобы с трубой Архангела вселиться в бренные останки своего тела и встать из могилы.

Тогда сказал Он мне: «Изреки пророчество духу... и скажи духу: “Так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут”». И они ожили и стали на ноги свои — весьма, весьма великое полчище (Иез. 37, 9, 10).

Ей, Господи Вседержитель! Да будет так, скоро да будет!

Некрополь (раздел в разработке)

Горбатый-Шуйский князь Петр Александрович, † 7 февраля 1566 года.

Один из храбрейших воевод Ивана Грозного, участвовал в покорении Казанского царства. «Муж ума глубокого, искусный в делах ратных, ревностный друг Отечества и истинный христианин». (с) Курбский

Князя Александра Борисовича обвинили в злоумышлении на жизнь Ивана Грозного. Ему надлежало умереть вместе с сыном Петром. Оба шли к месту казни без страха и спокойно держали друг друга за руку. Сын не хотел видеть казни отца и первый склонил под меч голову. Отец же отвел его от плахи, сказав с умилением: «Да не узрю тебя мертвого». Юноша уступил ему и, взяв отрубленную голову отца, поцеловал ее. Взглянул на небо и с лицом веселым отдал себя в руки палача. С ним прервался род Горбатых.

Елецкий князь Василий Иванович, в иночестве Вассиан, † 7 февраля 1562 года.

Полковой воевода Грозного.

Один день в истории Лавры:

Храм в честь преподобного Сергия Радонежского в Чернецах

16 июля 1893 года в Чернецах на хуторе

Иоанно-Предтеченского московского жен-

ского монастыря был освящен деревянный

храм в честь преподобного Сергия Радонеж

ского. Храм этот был построен стараниями

игумении Сергии, иконостас и стены храма

были расписаны сестрами Иоанно-Предте-

ченского монастыря. После закрытия оби-

тели в Москве в 1926 году настоятельница с

оставшимися сестрами переехали на хутор.

В 1923 году в храм в честь преподобного

Сергия Радонежского пришел служить схи-

архимандрит Иларион (Удодов), который

стал их духовником. В 1931 году сестры

были арестованы и высланы в Казахстан,

храм был закрыт. В настоящее время сохра-

нились могилы последней игумении Епи-

фании и монахини Елизаветы. Старца Ила-

риона оставили на свободе. Он поселился в

колокольне, а в 1935 году перешел служить в

находившийся неподалеку храм Владимир-

ской иконы Божией Матери села Виноградо-

ва и перенес туда резной деревянный ико-

ностас и святыни Сергиевского храма. Здесь

старец устроил придел в честь преподобно-

го Сергия Радонежского. Во время Великой

Отечественной войны старец тайно хранил

под престолом храма главу преподобного

Сергия. В 1994 году в Долгопрудном обра-

зовалась приходская община храма в честь

преподобного Сергия Радонежского. Летом

2002 года начались работы по восстановле-

нию храма.