2 марта по старому стилю

Календарь Лавры

2-я седмица Великого поста

«За общественные грехи бывают и общественные бедствия».

Состав службы дня

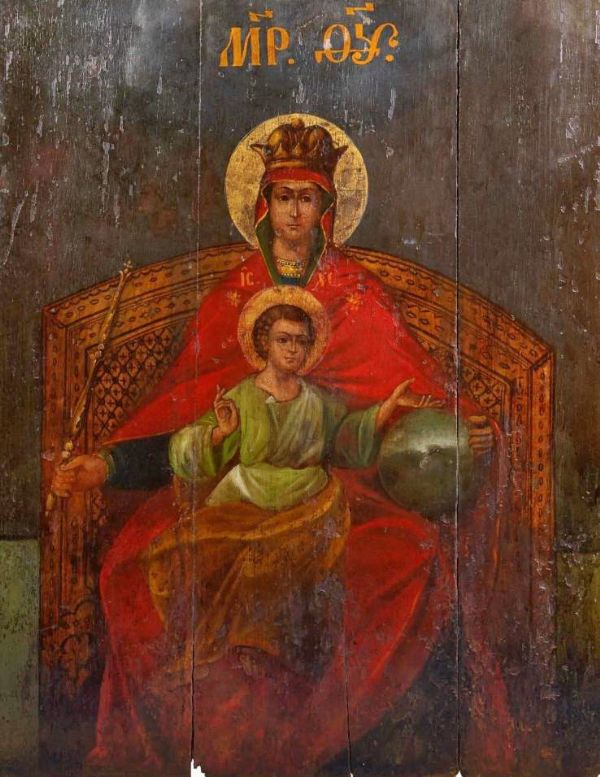

Икона Божией Матери «Державная»

Икона Божией Матери ″Державная″ была обретена 15 марта 1917 г. — в день отречения от престола царя-мученика Николая II. Крестьянка Евдокия Адрианова во сне увидела белую церковь и услышала повеление найти чёрную икону и сделать её красной. Крестьянка рассказала о снах настоятелю Вознесенского храма в Коломенском. После долгих поисков в подвалах церкви была найдена большая почерневшая от времени икона. Когда почерневшую от старости икону промыли, открылось изображение Богоматери, восседающей на троне с Богомладенцем. Царица Небесная была написана со знаками царской власти: в красной порфире, с короной на голове и скипетром и державой в руках – потому и произошло название этого образа -“Державная”.

Кроме того в Православии поминают святых, но в Лавре служба им не совершается:

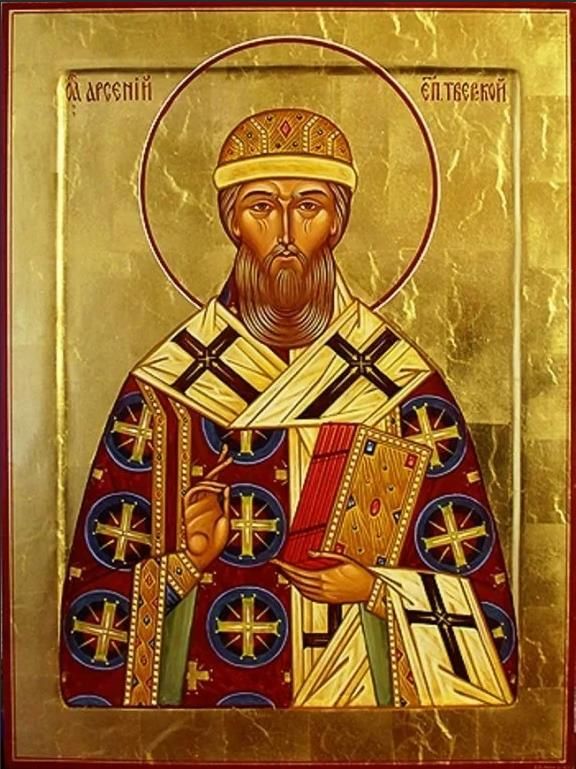

Святитель Арсений, епископ Тверской

Святитель Арсений, епископ Тверской, родился в Твери, в молодых летах принял постриг в Киево-Печерском монастыре. Даже среди иноков древнего монастыря, отличавшихся благочестием, Арсений выделялся святой жизнью – строгим хранением монашеских обетов, знанием Церковного устава, начитанностью в Священном Писании и трудолюбием. При митрополите Киевском Киприане он служил архидиаконом, во время отсутствия митрополита управлял делами Киевской митрополии. 3 июля 1390 г. он вместе с митрополитом Киприаном прибыл в Тверь, где по просьбе Тверского князя Михаила Александровича состоялся Собор русских и греческих иерархов для суда над Тверским епископом Евфимием. Князь и епископ были в многолетней ссоре, многие тверичи представляли на епископа тяжкие обвинения. После безуспешных попыток водворить в Твери церковный мир, митрополит Киприан ″отставил от епископства″ Евфимия и отправил его в Москву, в Чудов монастырь. На Тверскую кафедру был назначен святой Арсений. Но тот ″бояся владычества прияти во Твери, виде бо там вражду и брань многу, и смутися и ужасеся″. По возвращении митрополита Киприана и архидиакона Арсения в Москву Тверской князь прислал своих бояр с челобитной к митрополиту о посвящении на Тверскую кафедру Арсения. Арсений и на этот раз не соглашался. По словам летописца, в 1390 г. ″едва умолиша архидиакона Арсения митрополита быти во Твери″. Под угрозой соборного запрещения митрополит и князь наконец получили его согласие на хиротонию, которая состоялась 15 августа 1390 г. Среди епископов, участвовавших в рукоположении его, был святитель Стефан, епископ Пермский. Вступив на кафедру, епископ Арсений, как великий молитвенник и миротворец, смог прекратить многие раздоры в Тверском княжестве. В его епископство, с 1390 по 1409 гг., были построены и освящены соборы в честь Архангела Михаила в Старице и Микулине, обновлен Спасо-Преображенский кафедральный собор, заложена соборная колокольня. Святитель основал на реке Тьмаке, близ Твери, Желтиков монастырь, где по подобию Киево-Печерского монастыря была построена церковь во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских и каменный Успенский собор. Желая, чтобы иноки новой обители всегда назидались по-двигами Печерских отцов, святитель Арсений повелел в 1406 г. сделать с Киево-Печерского Патерика список, представляющий самую древнюю из дошедших до нашего времени редакцию этого драгоценного памятника русской письменности, получившую название Арсеньевской. Почил святитель в 1409 г., 2 марта, и был погребен в созданном им Желтиковом монастыре Успения Пресвятой Богородицы. В 1483 г. мощи его были обретены нетленными и поставлены в монастырском соборе. В том же году иеромонахом Феодосием написано житие и канон святителю. На Соборе 1547 г. состоялось общецерковное прославление святителя Арсения.

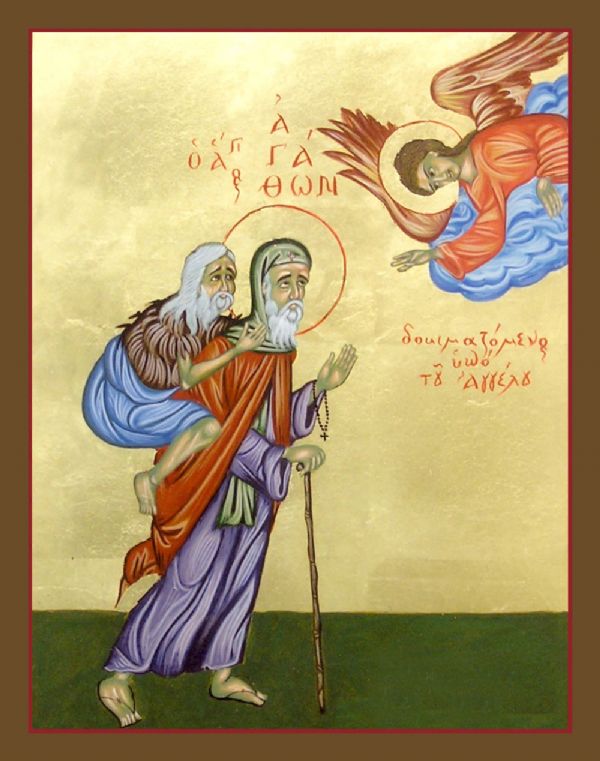

Преподобный Агафон Скитский, Египетский

Подвизался в Скитской пустыне в Египте. Многочисленные свидетельства его мудрости и добродетели приводятся в ″Апофтегмата патрум″. Из этого же источника известно, что у него был брат Авраам, подвизавшийся вместе с ним в Египетской пустыни. Около 394 г., когда в пустыню явился св. Арсений Великий, преподобный Агафон уже имел учеников, двое из них известны по именам Александр и Зоил. Преподобный Агафон отличался необыкновенным смирением, считая себя грешнейшим из людей. Однажды издалека пришли к преподобному Агафону иноки для духовной беседы и обратились к нему: ″Ты ли отец Агафон?″ ″Видите перед собой грешного раба Божия″, - ответил преподобный. ″Носится слух, что ты человек гордый и невоздержный″, - продолжали иноки. ″Совершенная правда″, - согласился святой. - ″Мы слышали также, что ты лжец и любишь пересуживать других″. ″И это правда″, - подтвердил святой Агафон. ″Сверх того говорят, что ты еретик?″ - не отступали иноки, но тотчас встретили возражение: ″Напрасно, я не еретик″. Когда же спросили преподобного, почему, приняв на себя прочие пороки, он отрекся от последнего, святой объяснил: ″Тех пороков и нельзя не приписывать себе, потому что всякому человеку свойственно погрешать, и все мы, по испорченной природе нашей, невольно увлекаемся пороками, а ересь есть богоотступничество, самовольное отречение от Истины Божией″.

Преподобный Агафон ко всем людям относился с необыкновенной любовью и добротой. Как-то раз святой шел на рынок продавать глиняные сосуды и встретил прокаженного, лежащего на дороге, который попросил донести его до города и положить рядом с собой на рынке. Агафон исполнил эту просьбу. Через некоторое время прокаженный потребовал купить ему пирог на деньги, вырученные за только что проданный сосуд. Так повторялось несколько раз, пока святой не продал все сосуды и прокаженный не попросил вернуть его на прежнее место. Когда святой исполнил и это, прокаженный сказал: ″Благословен ты, Агафон, от Господа на небе и на земле!″ - и после этого исчез. То был ангел, посланный для испытания святого. Преподобный Агафон скончался около 435 г. Три дня перед кончиной святой сидел молча и сосредоточенно, словно всматриваясь во что-то. На недоуменный вопрос иноков он ответил, что видит себя на Суде перед Христом. ″Неужели и ты, отче, боишься суда?″ - спросили его. ″Я по силе моей исполнял законы Господни, но как человек могу ли быть уверен, что угодно Богу мое дело?″ - ″Разве ты не надеешься на добрые твои дела, которые ты сотворил, угождая Богу?″ - спросили иноки. - ″Не надеюсь до тех пор, пока не увижу Бога. Одно дело суд человеческий, а другое дело суд Божий″. Сказав это, святой отошел ко Господу. В коптской версии ″Апофтегмата патрум″ приводится рассказ о том, как св. Агафон долгое время жил в пещере с большим змеем, которому он запретил покидать это место. Время от времени преподобный и змей вместе выходили из пещеры и ели смоквы. Причем змей срывал плоды только со своей стороны смоковницы, которую старец разделил чертой на две части.

Братия Лавры, почившая в этот день:

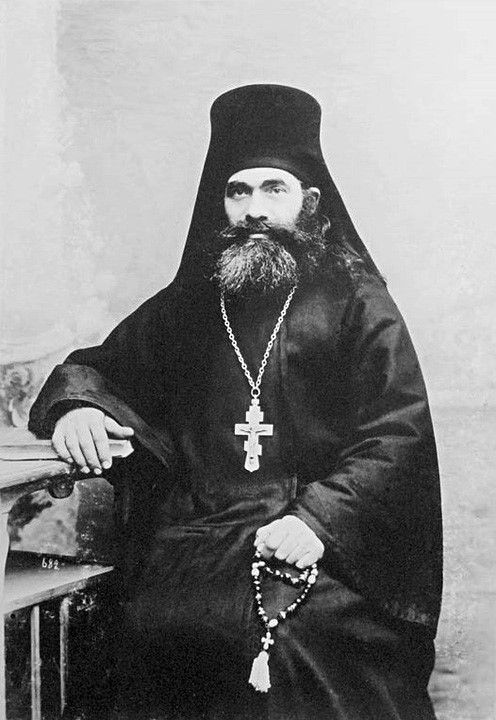

15 марта — день кончины насельника Троице-Сергиевой Лавры схиархимандрита Илариона (Удодова), тайного хранителя честной главы преподобного Сергия в годы Великой Отечественной войны.

Схиархимандрит Иларион, в миру Иоаким Хрисанфович Удодов, родился в 1863 году в селе Буйловка Острогожского уезда Воронежской губернии в крестьянской семье. Около 1883 года Иоаким ушел на Святую Гору Афон, поступил в Пантелеимонов монастырь. Основным для него было послушание кузнеца. Пострижен в монашество с именем в честь преподобного Илариона Великого. Однажды, работая на лесах, упал и сильно разбился. По афонскому обычаю, как безнадежно больного, отца Илариона постригли в схиму с оставлением прежнего имени (тайный постриг), однако он выжил и продолжал работать.

В 1905 году отца Илариона вместе со старцем отцом Кириллом послали в Россию для сбора средств на монастырь, и им пришлось остаться на родине. После кончины схиигумена Кирилла старцем отца Илариона стал архимандрит Захария.

С 1914 по 1923 год отец Иларион подвизался в московском Сретенском монастыре. В конце 1920-х — начале 1930-х годов был арестован. В следственном деле его брата есть сведения о том, что отец Иларион находился в ссылке. Подробности репрессий неизвестны.

С 1935 года по приглашению благочинного, протоиерея Константина Сперанского, перешел служить в храм Владимирской иконы Божией Матери села Виноградово «на Долгом пруде» (близ станции Долгопрудная). В следующем году назначен настоятелем. В этом храме отец Иларион своими руками создал придел во имя преподобного Сергия Радонежского, устроил деревянные хоры для певчих, обновил артезианский колодец. Когда производился ремонт, 80-летний старец лично контролировал все работы, даже на куполе, а многие и сам выполнял. Он был искусным жестянщиком и денег за работу не брал.

В период с 1941 по 1946 год отец Иларион был тайным хранителем честной главы преподобного Сергия Радонежского. Дело в том, что мощи Преподобного во время Великой Отечественной войны находились вне стен обители. Вместе с частью особо ценных музейных экспонатов они были направлены в эвакуацию в Соликамск и пребывали там с 25 июля 1941 года по 19 ноября 1944 года. После возвращения музейных ценностей из эвакуации святые мощи находились в приделе преподобного Никона Радонежского. Вместе с тем честная глава преподобного Сергия с благословения наместника Лавры архимандрита Кронида (Любимова) была изъята еще в марте 1920 года. Члены Комиссии по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой Лавры — священник Павел Флоренский и граф Юрий Александрович Олсуфьев, — беспокоясь о судьбе мощей, заменили главу Преподобного на череп одного из князей Трубецких, захороненного в XVII веке в крипте Троицкого собора. Честная глава Преподобного была перенесена в дом графа Олсуфьева на Валовой улице, а затем передана на хранение схиархимандриту Илариону. В самые трудные дни битвы за Москву эта святыня пребывала в алтаре храма Владимирской иконы Божией Матери в восьми километрах от линии фронта.

Ко времени открытия Троице-Сергиевой Лавры в 1946 году святые мощи преподобного Сергия уже были на своем месте в Троицком соборе. На свое историческое место их возвратили за год до открытия Лавры, в январе 1945 года. Это произошло накануне Поместного Собора, проходившего в Москве с 31 января по 4 февраля. Санкция властей была дана ввиду ожидавшегося прибытия на Собор иностранных делегаций, которые могли посетить и закрытую Лавру. Тогда Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Алексий (Симанский) поручил схиархимандриту Илариону «облачить в схимническое одеяние мощи преподобного Сергия, которые поставили на свое место в Троицком соборе». Вероятно, митрополит Алексий знал о том, что глава Преподобного была сокрыта и хранилась у отца Илариона в храме, поэтому в январе 1945 года он послал старца в еще закрытую Лавру облачить святые мощи и, как только откроется монастырь, быть готовым возвратить честную главу.

Открытие Лавры в 1946 году описано непосредственным участником этого события протодиаконом Сергием Боскиным. «Великая Пятница 19 апреля. <...> О. Гурий открыл Царские врата, совершил Малое освящение престола, и по окроплении собора святой водой началась вечерня. Пришел старец схиархимандрит Иларион (Удодов), вдвоем с о. Гурием они выносили и Плащаницу. В шесть часов вечера началась утреня по чину Великой Субботы, с обнесением Плащаницы вокруг собора. <...> В семь часов вечера из Троицкого собора в Успенский собор в закрытой серебряной раке принесли святые мощи преподобного Сергия. Раку поставили на деревянный помост у правой стены Успенского собора. <...> Вечер Великой Субботы. 21 апреля. Находящиеся в алтаре сосредоточенно молились. Незабываемые минуты ожидания. И вот донеслось: первый удар, второй, третий, и родной, с детства знакомый звон — звон с лаврской колокольни. Торжественно несутся звуки древнего колокола в тиши ночи ранней весны. Город не спал, все слушали. В переполненном соборе все как бы затаили дыхание. <...> После 26-летнего онемения в обители преподобного Сергия в Пасхальную ночь зазвонили колокола, сразу, неожиданно. Народ, заполнивший площадь, стоял с зажженными свечами. Крестный ход свободно обошел собор и вышел на паперть. Началась утреня и первое “Христос Воскресе”».

В 1946 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия I отец Иларион был принят в братию Лавры, назначен помощником отца наместника и братским духовником. Его келья находилась рядом с Митрополичьими покоями. В обители отец Иларион пробыл чуть больше года и в 1947 году вернулся в Виноградово. В то время настоятелем Владимирского храма был его брат — протоиерей Пётр Удодов.

Схиархимандрит Иларион отличался исключительным смирением, был молчаливым, вежливым, часто при разговоре ласково улыбался. Когда его спрашивали, что он читал, отвечал: «Евангелие и Псалтирь» — и часто давал ответы на вопросы словами из этих священных книг. Он обладал даром прозрения. Своему духовному сыну Павлу Голубцову предсказал епископский сан за пятнадцать лет до хиротонии — на его вопрос о возможности принятия сана священника отец Иларион неожиданно ответил: «Кто епископства желает, доброго дела желает, но епископ должен быть мучеником».

Скончался отец Иларион на 89-м году жизни. Похоронен в ограде Владимирского храма в селе Виноградово.

Источник: Пафнутий (Фокин), иеромонах. Троице-Сергиева Лавра и Великая Отечественная война. Сергиев Посад: СТСЛ, 2021.С. 18–19, 26–28, 45–46.

Некрополь (раздел в разработке)

Один день в истории Лавры:

Гефсиманский Черниговский скит

Одним из самых известных скитов Троице-Сергиевой Лавры является расположенный в 3 км от нее Гефсиманский Черниговский скит. Начало скиту было положено монахами приписанного к Лавре Гефсиманского скита, находившегося на другом берегу Скитского пруда и разрушенного в советские годы. В 1843-44 гг. в поисках уединения они построили здесь несколько деревянных келлий. В 1847 г. к ним присоединился московский юродивый Филиппушка (впоследствии схимонах Филипп). Он испросил разрешение на копание здесь подземной кельи, а затем устроил и пещерный храм, который был освящен во имя архангела Михаила святителем Московским Филаретом в 1851г. В 1852 г. в пещерную церковь А. Г. Филипповой была пожертвована икона Божией Матери «Черниговская», в дальнейшем прославившаяся многими чудесами. По названию иконы скит и получил своё имя. В 1856—1857 гг. над пещерой была поставлена деревянная церковь, а в 1886—1889 гг. на ее месте возведен кирпичный Черниговский храм. В 1921 г. скит был закрыт. Возрождение его началось в 1990 г. после возвращения его Лавре. Ныне скит почти полностью восстановлен. Паломники приезжают сюда, чтобы посетить богослужение и поклониться Черниговской иконе и мощам подвизавшегося здесь преподобного старца Варнавы Гефсиманского

Историческая справка

15 марта 1904 г.– вручение А. Н. Куропаткину иконы-складня «Явление Богоматери преподобному Сергию». Икона сопровождала командующего на протяжении всей войны.