1 марта по старому стилю

Календарь Лавры

2-я седмица Великого поста

«Познание Бога и исполнение святой воли Его есть совершенство жизни во Христе».

Состав службы дня

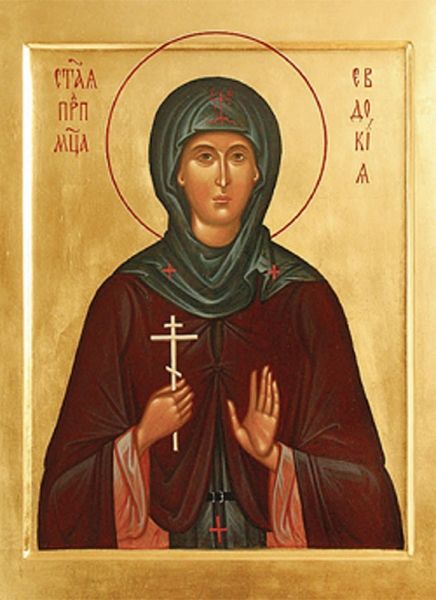

Преподобномученица Евдокия Илиопольская, игумения

Святая Евдокия была самарянкой по рождению. Жила она в Илиополе Финикийском во времена Римского императора Траяна. Отличаясь в молодости редкой красотой и стройностью, Евдокия вела греховную жизнь, торгуя своим телом. Богатые женихи и поклонники приезжали к Евдокии из разных стран, так что она со временем стала очень состоятельной и пользовалась почетом у местных властей.

Господь, желая спасти душу Евдокии от вечной погибели, устроил так, что один престарелый инок по имени Герман посетил местность, где жила Евдокия. Герман имел обычай вслух читать Священное Писание, и Евдокия случайно услышала, когда он читал предсказания о Втором пришествии Христа и о Страшном суде.

Это чтение произвело большое впечатление и смутило Евдокию, так как она поняла, что именно ее, грешницу, ожидают наказания, предсказанные в Библии. Познакомившись с монахом Германом, Евдокия узнала от него о христианской вере и о загробной жизни. Слова монаха пали на добрую почву. Уверовав во Христа всем сердцем, Евдокия приняла Крещение, все свои сокровища раздала бедным и приняла монашеский постриг в ближайшем монастыре.

Живя много лет в этой обители, Евдокия всецело посвятила себя подвигам поста, молитвы и очищения души. С годами она достигла духовной зрелости и была возведена в игуменьи своей обители. Приняв начальственную должность, Евдокия направила свои силы на добрые дела. Она кормила и одевала странников, посещавших ее обитель, исцеляла больных своими молитвами.

Так Евдокия 56 лет подвизалась в добрых делах и иноческих подвигах. В 152 г., при императоре Антонине, она мученически закончила свою праведную жизнь. За распространение христианской веры Евдокию оклеветали в колдовстве и обмане. Без судебного разбирательства ее отвели на место казни и обезглавили.

Так святая Евдокия за свои монашеские подвиги, за добрые дела и за мученическую смерть заслужила себе тройной венец в Царствии Небесном.

Кроме того в Православии поминают святых, но в Лавре служба им не совершается:

Мученица Антонина Никейская

Святая мученица Антонина пострадала в Никее во время гонения императора Максимиана. После жестоких мучений святая Антонина была брошена в тюрьму. Но ничем не смог Максимиан заставить святую отречься от Христа и принести жертвы идолам. Святой мученице явились Ангелы Божии и устрашили палачей. Даже когда мученицу Христову положили на раскаленный железный одр, святая Антонина силой Божией осталась невредимой. Наконец, после долгих истязаний святую завязали в мешок и утопили в озере. Вскоре она была прославлена в лике святых.

Преподобномученица Матрона Макандина, послушница

Родилась святая преподобномученица Матрона, в миру Матрона Алексеевна Макандина, в 1889 г. в селе Константиново Александровского уезда Владимирской губернии в семье крестьянина. В 1910 г. поступила послушницей в московский Алексеевский монастырь. После закрытия обители она вместе с другими насельницами закрытых безбожной властью монастырей, жила на квартире, сохраняя монашеский устав. 28 декабря 1930 г. послушница Матрона была арестована и заключена в Бутырскую тюрьму. На допросах говорила, что вначале относилась к советской власти безразлично, но потом стала относиться отрицательно, потому что эта власть ″закрывает монастыри и не дает служить Богу″, а старая власть была лучше. 8 февраля 1931 г. преподобномученица Матрона была приговорена к трем годам ссылки в Архангельскую область, отбывала ссылку в городе Пинега. По окончании ссылки, в 1934 г. вернулась на родину в село Константиново. 26 февраля 1938 г. послушница Матрона вновь была арестована по обвинению «систематической контрреволюционной агитации и активной пропаганде». Виновной она себя не признала. 8 марта 1938 г. тройка НКВД по Московской области приговорила её к расстрелу за ″распускание контрреволюционных слухов о скором падении Советской власти″.

Мученическую кончину послушница Матрона приняла 14 марта 1938 г. на Бутовском полигоне под Москвой вместе со своей сестрой инокиней Анной.

Преподобномученица Анна Макандина, послушница

Преподобномученица Анна родилась 5 ноября 1892 г. в селе Кон-стантиново Александровского уезда Владимирской губернии в семье крестьянина Алексея Макандина. Анна окончила сельскую школу; в 1914 г. она поступила послушницей в Алексеевский монастырь в Москве, располагавшийся на Верхней Красносельской улице. В оби-тели она исполняла послушание на кухне. В 1924 г. монастырь был закрыт, и послушница Анна поселилась вместе с монахинями мона-стыря на квартире, где они в своей жизни сохраняли монашеские правила и устав, зарабатывая на пропитание шитьем одеял.

В 1930 г. власти приняли решение об аресте всех насельников и на-сельниц закрытых монастырей, и 28 декабря 1930 г. послушница Ан-на была арестована. 22 февраля 1938 г. Анна Алексеевна была аре-стована второй раз, по обвинению «в распространении провокацион-ных слухов о скором падении советской власти» и заключена снача-ла в тюрьму в городе Загорске, а потом в Москве. Послушница Анна Макандина была расстреляна 14 марта 1938 г. и погребена в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Братия Лавры, почившая в этот день:

Архимандрит Павел (Глебов) никогда не состоял ни в должности наместника Зосимовой пустыни, ни в числе ее братии. Однако роль его в становлении обители настолько значима, что по сей день в синодике монастыря он поминается первым, опережая царственных лиц и митрополитов...

Петр Иванович Глебов родился в 1827 году в семье дьякона города Пронска Рязанской губернии.

Семья провинциального дьячка была настолько бедна, что Петр за неимением средств не смог окончить Рязанское духовное училище, и, получив начальное образование, вернулся домой. К восемнадцати годам ему удалось пройти курс нижнего отделения семинарии, и отец определил его в число послушников Савино-Сторожевского монастыря Московской епархии.

Это произошло 5 марта 1848 года. В первые дни осени молодого послушника посвящают в стихарь. Но только через шесть лет Петра постригают в мантию с именем Павел. Через год, 5 декабря, Павла рукополагают во иеродиакона, а 28 октября 1858 года он становится иеромонахом.

27 марта 1861 года «за слабостью здоровья казначея названного монастыря поручено ему наблюдение за монастырскими хозяйственными делами». В течение трех лет наряду с чредой священнослужения отец Павел несет это важное послушание, и весьма успешно, так что впоследствии именно ему поручают замещать наместника знаменитого монастыря на время его отпуска.

3 декабря 1866 года иеромонах Павел награжден набедренником «за отличные исполнения возлагаемых на него поручений». 8 марта 1868 года он уже казначей Савино-Сторожевского монастыря, и 8 апреля 1873 года «за усердное служение на должности казначея награжден от Священного Синода наперсным золотым крестом». Однако с родной обителью ему скоро предстояло расстаться.

25 августа 1873 года способного и усердного отца Павла назначают экономом в Ярославский архиерейский дом. На этом посту он остается ровно два года и покидает его уже в сане игумена (Указ Священного Синода от 1 апреля 1878 года за № 954). По Указу Ярославской Духовной Консистории от того же числа он становится наместником Толгского монастыря. Без малого полтора десятка лет, возведенный в сан архимандрита 28 марта 1879 года, отец Павел не только успешно окормляет свою обитель, но и становится благочинным Ананьевского мужского и Казанского девичьего монастырей (8 ноября 1880 года). Вскоре его ведению поручены и все Ростовские монастыри.

27 марта 1882 года его заслуги оценивает и Государь Император. Архимандрит Павел становится кавалером ордена «Святой Анны» 3-й степени. Пять лет безупречного служения и уже вторая степень того же ордена украшает священническую рясу ростовского благочинного.

29 декабря 1892 года архимандрит Павел становится наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. При вступлении в наместническое служение отец Павел принял традиционную присягу:

«Я, нижеподписавшийся, соблюдая свято и нерушимо данную мною присягу на верность и преданность Его Императорскому Величеству, и клятвенное обещание перед рукоположением в священство, будучи ныне призван благоусмотрением Начальства к новой степени звания и особенному служению, обязуюсь по чистой совести и долгу священства проходить оное в духе данных мною прежде обетов, со всяким тщанием, верностию и правдолюбием, стараясь по крайнему моему разумению, способствовать духовному благу и временному благоустройству и спокойствию людей, до которых служение мое касаться может, и в поручаемых мне делах всемерно открывать, охранять и Начальству представлять то, что справедливо, и что к охранению общага и частнаго блага Начальству знать нужно.

Наместник Лавры Архимандрит Павел».

Сразу после вступления в должность архимандрит отправляется на осмотр обителей, находившихся в подчинении Лавры. Убогий вид Зосимовой пустыни произвел на него удручающее впечатление. Она стояла совершенно открытая, без ограды. Храм был тесен, длинен, так как образовался из часовни, к которой пристроили трапезную часть и паперть. Зимой промерзали тонкие стекла, было сыро, пол лежал на самой земле. Общий вид пустыни, в которой имелся только один корпус для келий и три старых избы, заставил призадуматься. Когда отец наместник отстоял в храме панихиду у могилы схимонаха Зосимы, то уже в сердце своем почувствовал непреодолимое стремление сделаться устроителем этой страждущей обители.

В продолжение зимы 1892–1893 годов архимандрит Павел начал завозить кирпич и материал для постройки первого каменного корпуса с трапезной. Кирпич доставил игумен Махрищского монастыря отец Амфилохий, и первыми деньгами, вложенными в это дело, послужила тысяча рублей, пожертвованная на помин души покойного казначея Лавры Авдия.

В 1893 году Иван Ефимович Ефимов, издатель духовной литературы, изъявил желание построить каменный собор на месте первоначального храма и над могилой старца Зосимы. Прежний храм, перестроенный из часовни на средства боголюбивого московского купца Дмитрия Михайловича Шапошникова, не мог уже отвечать нуждам обители, поэтому архимандрит Павел испросил согласие на его разборку у прежнего храмоустроителя.

Когда согласие Дмитрия Михайловича было получено, то, с благословения епархиального начальства, архимандрит разрешил начать разборку храма и колокольни – кирпич должен был пойти на новое строительство. Все священные предметы: престол, жертвенник, иконостас, иконы – были перенесены в братский трапезный корпус, где устроили храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Это позволило совершать ежедневные богослужения на весь период строительства Смоленского собора.

С началом работ наместник стал присматривать достойную кандидатуру на должность зосимовского строителя. Должность настоятеля исполнял тогда старец Иоанн, которого архимандрит Павел знал еще по Савино-Строжевскому монастырю. Уже тогда отец Иоанн был схимником, а к моменту начала строительства стал совсем ветхий годами. Тем не менее, старец оставался на своем месте еще несколько лет.

Наконец промысел Божий указал архимандриту иеромонаха Германа. Вполне вероятно, что послушник звенигородского монастыря Петр в начале пятидесятых годов был знаком с девятилетним Ганей, окормлявшимся у своего дяди иеромонаха Даниила и схимника Иоанна.

Вот как вспоминал впоследствии отец Герман свое назначение: «Митрополит Сергий,30 как говорил мне отец наместник Павел, желал найти двух начальников: в Гуслицкий монастырь и Зосимову. Тогда наместник вызвал меня к себе и сказал, что хотел бы видеть меня в Зосимовой, чтобы сердце его было за нее покойным. Я отнекивался: говорил, что не способен. Напоил он меня чайком и отпустил. Только сказал:

– Не говори никому об этом...

Прошло несколько времени... отец Иоанн из Зосимовой прислал сказать, чтобы я там побывал. Приехал я туда 15 июня. Вдруг слышу я – наместник идет.

– Как я рад тебя видеть здесь! – восклицает он – Здесь лучше скита, уединение. И мне, и тебе было бы хорошо.

– Благословите в три часа обратно уехать.

– Не дозволяю, – сказал он.

Пошли мы с ним в покои. Он и говорит, убеждает меня:

– Я тебя игуменом сделаю.

А я все отказываюсь, говорю:

– Там в скиту учеников у меня много!

– А я сюда их переведу: хочу, чтобы ты духовную жизнь тут настроил.

Наконец он меня убедил. Думал, думал я. и согласился на Зосимову. Наместник от радости заплакал».

Прозорливость архимандрита Павла послужила отправной точкой в становлении Зосимовского старчества.

Еще четыре года окормлял архимандрит Павел Лавру и подведомственные ей обители и почил 1 марта 1904 года. Тело его погребли в Зосимовой пустыни, в приделе архангела Рафаила Смоленского собора.

Упокой, Господи, душу раба Твоего, архимандрита Павла.

Некрополь (раздел в разработке)

Адриан Новгородец, архимандрит Троицкого Сергиева монастыря, † 1 марта 1656 года.

С октября 1650 года 47-й настоятель лавры, переведен из Толгского Ярославского монастыря 1 августа 1640 года.

Один день в истории Лавры:

Храм в честь преподобных Сергия Радонежского и Никандра Псковского

Храм в честь преподобных Сергия Радонеж-

ского и Никандра Псковского Пустынника

был построен в 1510 году. Церковь расположена

к югу от Изборской крепости на пого-

сте, окруженном каменной оградой с ворота-

ми. До этого времени на Псковской

земле не

было храмов, посвященных «московским»

святым, к которым принадлежал

преподобный Сергий Радонежский. В постройке этого

храма нашла отражение идея объединения

земель: преподобный Сергий Радонежский

покровитель Москвы, преподобный Ни-

кандр Псковский, местный пустынник, –

защитник земли псковской. Церковь очень

проста в архитектурном отношении. Она на-

поминает обычный деревенский жилой дом,

покрытый двухскатной кровлей, увенчан-

ной маленькой главкой. Над западной сте-

ной трапезной поставлена двухпролетная

звонница. В церкви сохранился скромный

трехъярусный деревянный иконостас конца

XVIII века. В трапезной устроен придел пре-

подобного Никандра Псковского. В начале

1960-х годов храм был закрыт. Находится на

территории музея-заповедника «Изборск».

В течение года планируется возвращение

храма Русской Православной Церкви.