30 декабря по старому стилю

Календарь Лавры

Святки. Сплошная седмица. Поста нет

«Молись чаще, хотя понемногу. Ставь сердце твое перед Богом, говори Ему, жалуйся Ему на бессилие твое, и Он поможет тебе ради твоей веры, за то, что ты прибегаешь к Нему».

Состав службы дня

Праведные Иосиф, Обручник Пресвятой Богородицы, Давид Псалмопевец и Иаков, брат Господень по плоти

Святой Иосиф Обручник происходил из рода царя Давида. В первом браке у него было четыре сына и две дочери. Овдовев, святой Иосиф жил в строгом воздержании. Восьмидесятилетним старцем он был избран первосвященниками хранителем девства Пресвятой Богородицы, давшей обет безбрачия. О воплощении через Нее Сына Божия ему возвестил Ангел. Святой Иосиф присутствовал при поклонении пастырей Новорожденному Богомладенцу и при поклонении Ему волхвов. По указанию Ангела он бежал с Матерью Божией и Богомладенцем Иисусом в Египет, спасая Их от гнева царя Ирода. В Египте он жил с Девой Марией и Богомладенцем, зарабатывая на Их пропитание трудом плотника. Скончался святой Иосиф в возрасте около ста лет.

Святой царь и пророк Давид был предком по плоти Господа нашего Иисуса Христа.

Младший сын Иессея, в юности Давид пас стада овец, принадлежавшие отцу. Он отличался глубокой верой, ревностно исполнял волю Божию. Поэтому во время нашествия филистимлян он Божией помощью одолел в единоборстве великана Голиафа, что решило исход войны в пользу израильского народа.

Претерпев много обид от царя Саула, который видел в нем любимца народа и своего соперника, Давид явил своё незлобие и великодушие. Дважды имея возможность убить Саула, он не сделал этого.

После гибели Саула и его сына Давид был провозглашён царём южной части израильского государства, а после убийства второго сына Саула - царём всего Израиля. Он устроил новую столицу - Иерусалим («Город мира»), а в нём - новую скинию; его великое желание построить вместо скинии храм не сбылось. Ему было предсказано, что храм построит его сын.

Жизнь пророка Давида была омрачена тяжёлым падением: он взял себе жену Урии, а самого Урию послал в сражение на смерть. Но он же дал и пример великого покаяния, смиренно, с верой неся в дальнейшем скорби, посланные в наказание за содеянный грех. Образец покаяния святой Давид дал в 50-м псалме.

Умер царь Давид в глубокой старости с непоколебимой верой в пришествие в мир обещанного Богом Искупителя - Мессии, Господа нашего Иисуса Христа. В Богослужении и личной молитве широко употребляется его Богодухновенная «Псалтирь».

Святой апостол Иаков - старший сын Иосифа Обручника от его первого брака с Соломонией.

Апостол Иаков вспоминается в святые дни празднования Рождества Христова вместе со своим отцом Иосифом и святым царем и пророком Давидом, потому что, по преданию, сопровождал святое Семейство при бегстве в Египет и пребывал там вместе с Богомладенцем Иисусом, Богоматерью и Иосифом, служа им, и с ними же вернулся в Иудею.

После Вознесения Господня Иаков был первым Иерусалимским епископом, пользовался великим уважением не только у христиан, но и среди иудеев.

Принял мученическую смерть за Христа: его сбросили с крыши Иерусалимского храма за то, что он публично проповедовал народу о Богочеловечестве Господа Иисуса Христа.

Святитель Макарий, митрополит Московский

Святитель Макарий, митрополит Московский, родился в Москве около 1482 г. в семье благочестивых родителей. Род его не отличался знатностью, но было в нем много людей духовного сословия. По смерти родителей он ушел в монастырь. Став в 1523 г. архиепископом Новгородским, он берет на себя труд по собиранию и систематизации житий русских святых и сведению их в единый корпус Четий-Миней. В 1542 г. – поставление в митрополита Московского. В 1547 г. он венчал на царство первого русского царя. В 1547 и 1549 гг. святитель Макарий созывает в Москве два Собора, на которых была проведена большая работа по канонизации русских святых. Сам Святитель был канонизирован на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в июне 1988 г.

Кроме того в Православии поминают святых, но в Лавре служба им не совершается:

Мученица Анисия Солунская

Святая мученица Анисия жила в городе Солуни (Фессалоники) в царствование императора Максимиана. По смерти родителей, воспитавших ее в духе христианского благочестия, святая Анисия раздала имущество нищим и стала проводить строгую жизнь в бдении, посте и молитве.

Во время гонения на христиан Максимиан издал эдикт, по которому всякий имел право безнаказанно убить христианина. Однажды, когда Анисия шла в храм на молитву, ее остановил воин-язычник и потребовал, чтобы она пошла на языческий праздник солнца. Святая Анисия кротко отказалась. Когда же воин дерзко схватил ее и пытался сорвать с головы покрывало, оттолкнула его, плюнула в лицо и сказала: ″Да запретит тебе Господь мой Иисус Христос!″ Воин в ярости извлек меч и пронзил святую мученицу. Собравшиеся над ее телом плакали и громко роптали на жестокого императора, издавшего столь бесчеловечный указ. Христиане похоронили мученицу близ городских ворот, а над ее могилой был воздвигнут молитвенный дом.

Братия Лавры, почившая в этот день:

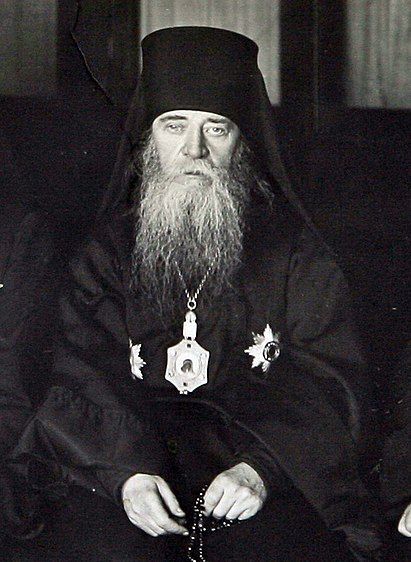

Имя архиеп. Никона (Рождественского), богослова, красноречивого проповедника, публициста, видного церковного иерарха и государственного деятеля было широко известно в дореволюционной России прежде всего благодаря его публикациям в выпускаемом Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой религиозно-нравственном и церковно-общественном журнале «Троицкое слово» – самом популярном церковном издании тех лет. В 1879-1904 гг. владыка был редактором «Троицких листков», религиозно-просветительского издания для народа. Номера этого издания составили несколько томов.

Архиепископ Никон (в миру – Николай Иванович Рождественский) родился 4 апреля 1851 г. в семье бедного причетника с. Чашникова Верейского уезда Московской епархии. Отроком поступил в Заиконоспасское ДУ, где с необычайным усердием проходил курс изучаемых наук. Уже в первых классах училища он прочитал Четьи-Минеи и знал множество житий святых. Однажды на пути домой мальчик встретил старца, который предрек ему высокое церковное служение. «Это наш будущий архиерей», – сказал он и удалился.

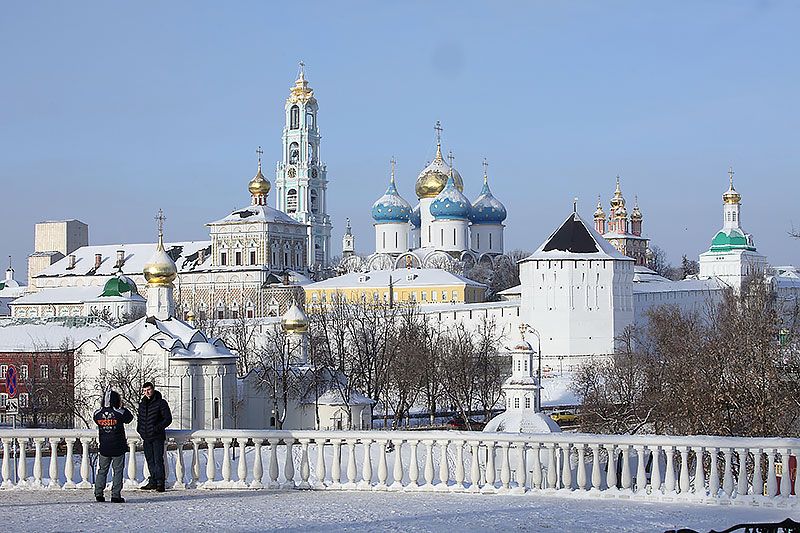

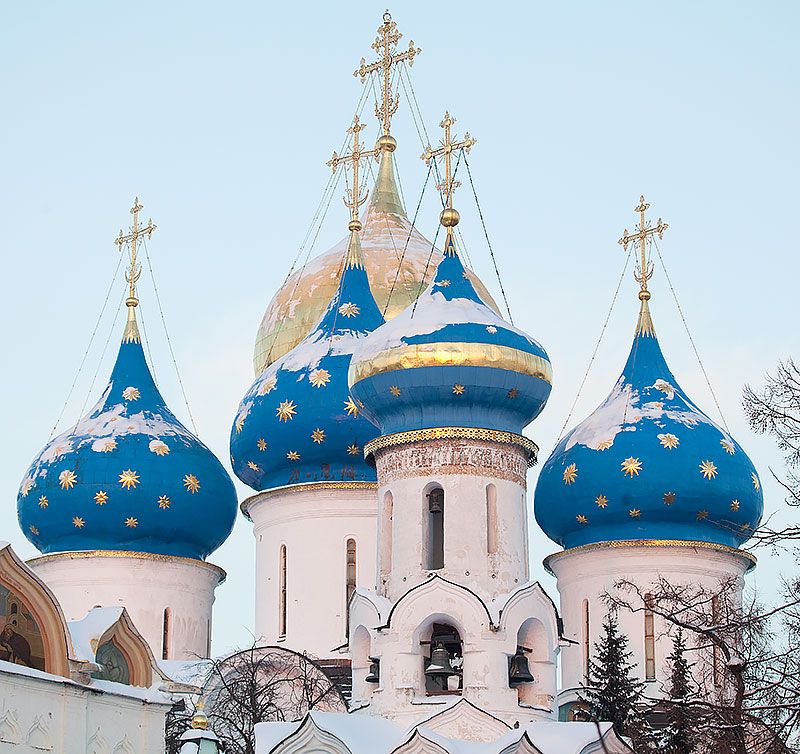

В 1863 г. Николай решил совершить пешее паломничество в Лавру горячо любимого им прп. Сергия. «Я скопил тогда три-четыре рубля на дорогу, – вспоминал о себе святитель, – отказавшись от чая, но откладывая кусочки сахара и продавая их, чтобы помочь родителям для этого путешествия. Когда настало благоприятное время, я стал просить отца и мать, чтобы отправиться в столь желанное странствование. Когда я услышал: “Знаем, сынок, что это дело доброе, да как же быть-то: ведь денег нет!” – я с торжеством выложил тогда перед ними свой “сахарный” капитал и – о радость! – я обезоружил их! Наутро мы были уже в пути. 60 верст сделали в полутора суток. Вот перед нами открылась и святая Лавра во всей ее красоте. Вот собор – то покоище Сергиево, где почивает он в благоухании святыни. Что пережило тогда мое детское сердце – не перескажешь».

Завершив обучение в духовном училище, Николай поступил в МДС. В 1874 г. окончил семинарию первым учеником. По окончании семинарии стал послушником Ново-Иерусалимского монастыря. Там жил в келье своего духовного отца, настоятеля монастыря архим. Леонида (Кавелина). Помня предсказание старца, юноша по смирению уклонился от поступления в академию, которая вела к архиерейству. Молодой человек боялся, чтобы не исполнилось на нем это предсказание. В 1877 г. Николай Иванович поступил послушником в Троице-Сергиеву Лавру, куда последовал за архим. Леонидом, назначенным ее настоятелем. Нес послушание помощника лаврского библиотекаря. 12 марта 1880 г. принял постриг в монашество с именем Никон.

16 мая 1882 г. мон. Никон был рукоположен во иеродиакона, а 23 мая – во иеромонаха. В 1885 г. возведен в звание соборного иеромонаха ставропигиального Московского Донского монастыря. В 1892 г. утвержден действительным членом учрежденного Духовного собора Троице-Сергиевой Лавры с исключением из Донского монастыря, возведен в сан архимандрита. Через год назначен монастырским казначеем. В 1901 г. – председатель епархиального училища иконописания при Лавре.

В этот период он трудился над изданием знаменитых «Троицких листков», а также «Троицкой библиотеки», «Божией нивы», «Троицких цветков», «Троицкой народной беседы» и «Троицкого слова».

14 марта 1904 г. он был хиротонисан во еп. Муромского, викария Владимирской епархии. С 8 ноября – еп. Серпуховский, викарий Московской епархии. Через два года назначен еп. Вологодским и Тотемским. С 31 января 1907 г. он стал членом Государственного Совета.

29 мая 1912 г. по причине болезни владыка Никон был уволен от управления епархией и назначен членом Святейшего Синода. В следующем году возведен в сан архиепископа. С 4 апреля того же года – председатель Издательского Совета при Святейшем Синоде.

30 мая 1913 г. архиеп. Никона посылают на Святую Гору Афон с целью воздействовать на русских монашествующих по вопросу об имени Божием. В 1915 г. он был переизбран в Государственный Совет. 6 июля следующего года по прошению уволен на покой с освобождением от должности председателя Издательского Совета. 30 декабря 1918 г. владыка скончался. Погребен в Троице-Сергиевой Лавре, у алтаря Духовского храма.

Проповеди архиеп. Никона составили впоследствии цикл сборников, получивших общее название «Мои дневники». Духовным заветом приснопоминаемого архипастыря последующим поколениям служат его слова: «Нашему русскому народу вверена величайшая святыня – вера православная. Наш святой долг – не только блюсти ее в чистоте завернутою в убрус церковных канонов и преданий. Наш долг – сделать сокровище наше достоянием всего мира во спасение людей».

Некрополь (раздел в разработке)

Никон, архимандрит, в миру Николай Иванович Рождественский, † 30 декабря 1919 года.

Родился 4 апреля 1851 года. Богослов, публицист, политический и государственный деятель Российской империи. В возрасте пяти лет Николай ослеп на один глаз, но это не помешало ему выучиться грамоте и закончить церковно-приходскую школу. Затем он поступил в Московское духовное училище, где считался лучшим учеником. Во время обучения в училище он занимался сочинительством, писал стихи, издавал журнал. Будучи семинаристом, увлекался иконописанием и посещал живописные классы Строгановского училища. После окончания Московской семинарии выполнил свое заветное намерение оставить мир, и стал послушником Ново-Иерусалимского монастыря. Был редактором «Троицких листков», религиозно-просветительского издания для народа. Также была издана его книга «Житие и подвиги преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца». В конце жизни издал книгу Сергея Нилуса «Близ есть, при дверех».

Один день в истории Лавры:

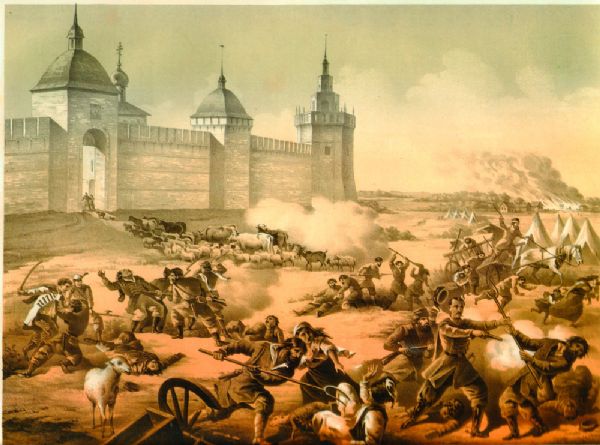

Чудеса прп. Сергия Радонежского

Во время польско-литовской осады напали на царствующий град Москву всяческие беды и голод великий; обитель же Сергиева тоже была тогда в осаде. Между тем служащий при житницах на подворье Троицкого монастыря в Москве, по имени Спиридон, по прозвищу Булава, подметая житницу, чтобы набрать зерна на хлеб для братии, видит, как из стены через дыру сыплется рожь. Подойдя, он начал сметать рожь в надлежащее место, но из отверстия сыпалось по-прежнему, и он, позвав поскорее служителя, начальника своего, по имени Иуда, сказал ему: ″Что это, брат? Я не перестаю мести, а рожь без остановки сыплется из дыры″. Они вместе пошли и возвестили о том Келарю; он же, придя, увидел в этом промысл великого чудотворца Сергия и повелел больше не мести. Этим хлебом, сыпавшимся из дыры в стене, питались, пока длилась осада, все люди в обители Богоявления, на подворье чудотворца Сергия, причем хватало с избытком не только на подворье чудотворца, но и множеству приходящих и просящих. И что особенно удивительно: как только смутятся служители, все необходимое во всем хозяйстве иссякало; когда же всем нуждающимся и просящим подавали довольно, тогда бывало всего в изобилии, по благодати Господней и по молитвам преподобного Сергия.