29 марта по старому стилю

Календарь Лавры

6-я седмица Великого поста

«Лучший венец ожидает не великие умы, а великие добрые сердца, полные христианской любви».

Состав службы дня

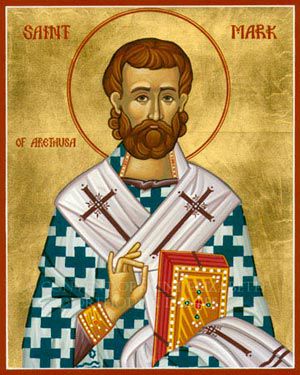

Священномученики Марк, епископ Арефусийский, Кирилл, диакон и иные многие

Святитель Марк был рукоположен в епископа сирийского города Арефусии в правление святого Константина Великого. Движимый ревностью о Боге, он прославился тогда борьбой с идолопоклонством и собственными руками разрушил языческое капище, построив на его месте христианскую церковь.

Во время смуты, последовавшей за Никейским Собором, он оказался в рядах полуарианских епископов, которые, не отрицая Божественности Слова, не принимали добавления в Символ веры термина «единосущный». Святой Марк принимал участие в Соборах в городах Сардике (343) и Сирмии (351) и даже составил вероопределение, которое должно было примирить противоположные партии, чтобы восстановить единство Церкви (359). Но вскоре епископ осознал свою ошибку и явным образом, без двусмысленностей, присоединился к Православию.

Вскоре после этого власть перешла к Юлиану Отступнику, который начал политику насильственного восстановления язычества (361). Когда язычники Арефусии, таившие упорную неприязнь по отношению к епископу, узнали о том, что положение дел изменилось, они попытались схватить его. Юлиан, забыв о признательности к Марку, который некогда спас ему жизнь во время убиения его родителей, выказал язычникам благосклонность в этом деле и позволил им разыскивать епископа по всей провинции. Святитель Марк, дабы не подвергаться без нужды преследованию, бежал, но узнав, что вместо него арестовали других христиан и подвергают их мучениям, предался в руки язычников.

Идолослужители немедля набросились на старца, как звери, не принимая во внимание его седины, и, сорвав с него одежду, принялись осыпать ударами. Затем посадили епископа в смрадную сточную канаву и предали на забаву детям, которые протыкали его тело палочками для письма. Потом тело Марка намазали рассолом и медом и заключили его в корзину, которую подвесили на открытом воздухе, предоставив старца солнечному зною и жалу ос и пчел.

Несмотря на эти мучения, святой оставался неколебим в исповедании веры и отвергал любые компромиссы с язычниками, желавшими по меньшей мере вырвать у него обещание самому восстановить храм, разрушенный им же. Святой отказывался обещать что бы то ни было, сказав, что в этом случае мелкая монета стала бы равносильна полному отречению от веры. Он насмехался над их подлостью и земными заботами, хотя и находился поднятым на воздух во время тех пыток, которым они его подвергали. Потерпев поражение, язычники в конце концов отпустили его, а некоторые из них, впечатленные стойкостью и речами епископа, обратились в христианство. Святой Марк мирно скончался в 364 г., получив награду исповедников Христовых.

В ту же эпоху Кирилл, диакон в Илиополе Финикийском, который также разрушил немало идолов во времена св. Константина, был схвачен язычниками. Они разрезали ему живот, разбросали внутренности по земле и съели его печень сырой. Виновные в этом бесчестии подверглись впоследствии отмщению Божию: одни потеряли все зубы, языки других подверглись гниению, а третьи лишились зрения.

В палестинских городах Аскалоне и Газе, где было сильно язычество, идолопоклонники схватили священнослужителей и женщин, посвященных Богу. Они вырвали у них внутренности и отдали их в пищу свиньям, а животы мучеников наполнили овсом.

В Севастии они открыли раку с мощами св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня и бросили их в огонь, а затем развеяли пепел по ветру.

Несмотря на все эти злодеяния, язычникам не удалось восстановить почитание идолов. Народ, в подавляющем большинстве, до такой степени остался равнодушным к их усилиям, что, когда Юлиан захотел организовать в Антиохии большое празднество в честь Аполлона, он с удивлением обнаружил себя и своих придворных одних в пустом храме, в то время как в городе над ним насмехались.

Братия Лавры, почившая в этот день:

Александр Сергеевич Мелихов был еще совсем юн, когда трепетно переступил порог Сергиевой Лавры. Пришел он вместе со своей родной матерью. Когда у ворот святой обители их встретил игумен, они оба упали пред ним ниц и не вставали с земли до тех пор, пока он не пообещал взять юношу в обитель. Мать-вдова и ее единственный сын-малолетка плакали слезами разлуки и радости. Собравшиеся у Святых врат братия наблюдали эту трогательную картину. Сам престарелый игумен утирал платком слезы. Кроткий юноша стоял, как ангел Божий, и ничего не говорил. И его мать не кричала, не голосила, а только нежно смотрела на сына.

Наконец юноша поклонился ей до земли и вместе с настоятелем скрылся за воротами. Тогда ему было не более 16-17 лет. Так как он хорошо знал грамоту и имел прекрасную память, игумен дал ему послушание продавать свечи. Постепенно он стал привыкать к инокам. Особенно привязался сердцем к одному старенькому архимандриту, с которым стоял за свечным ящиком. Это был монах, много потрудившийся в монастырях и на приходах. Приветливый, внимательный, он отечески жалел полушника. Вскоре Сашу облачили в подрясник. Этот день был для него второй Пасхой.

Свое послушание брат Александр полюбил, хотя оно и было беспокойным. В многолюдные праздничные и воскресные дни, а также в поминальные субботы, он до изнеможения уставал. Всякий раз ему приходилось отвечать на вопросы прихожан о свечах, просфорах, записках, сорокоустах и многом другом. Юный послушник не любил многословие, больше молчал, а здесь вынуждали его к ответам. К тому же добавлялись шум и суета. В таких случаях он углублялся в свою душу и, чтобы не потерять самообладания, читал Иисусову молитву.

Саша не горевал. Он знал, что его на это дело поставил сам прп. Сергий. Поэтому не роптал и тем более не отчаивался. Вся радость его была в Боге, в молитве, в послушании. Если у него выпадала свободная минутка, он читал духовные книги. Жития святых были его самым любимым чтением. Бывало, сидит на скамеечке, ничего и никого не видит и читает. Роста он был невысокого, но сложения плотного, крепкого. Одежда у него всегда ветхая, плохонькая. Сапоги слишком большие. «Да у тебя сапог-то каши просит», – скажет, улыбаясь, встречный брат. Саша и виду не подает. Тихонечко поклонится и пошел дальше. Года через 2 по приходе в Лавру Сашу постригли рясофор. Он очень радовался этому.

Однажды случилось неожиданное. Шла всенощная. Народу был полон собор. Стояло жаркое лето, сильная духота. Вдруг сзади раздался крик – и замолк. На мгновение многие оглянулись. Но все было спокойно. Только стоявшие около ящика увидели, как Саша взмахнул руками и рухнул на пол. Он был в глубоком обмороке. Пролежал около получаса и встал, как ни в чем не бывало. Только яркая бледность оставалась на юном лице.

Это происшествие вызвало беспокойство у настоятеля, и он, разузнав адрес матери, описал ей происшествие. Оказалось, что Саша страдал припадками с младенческих лет, что с ним это бывало и раньше. Мать пыталась его лечить, но врачи отказались, потому что болезнь была непонятной и душевной. Настоятель предлагал маме взять Сашу домой, но она сказала, что сын дома месяца не проживет, умрет от скуки и болезни. Тогда оставалось разгрузить послушника от трудной работы за ящиком, что и было сделано.

Однако Саша так привык к своему послушанию, что не переставал приходить по-прежнему за ящик, и когда его силой выводили оттуда, он горько плакал. И плакал так сильно, что настоятель стал опасаться за благополучный исход. Припадки участились. Саша стал падать и во дворе, и в трапезе, и везде. Обращались к врачам не один раз. Возили Сашу в больницу. Вызывали врача на дом. Врачи не смогли помочь. Улучшения не было.

Наступил Великий пост 1955 г. Саша повеселел. Болезни как не бывало. Туча задумчивости, хмурости сошла с его лица. Он стал разговорчив, общителен, даже ласков с братией монастыря и с народом, когда продавал просфорочки и свечи за ящиком. Но что-то новое появилось в его лице. Все стали это замечать. Не то грусть какая, не то робость, не то луч радости какой-то. Словом, новые, никому не ведомые чувства стали охватывать его душу. Он заметно возмужал, стал серьезным, торжественно-задумчивым. И как-то по-особому стал здороваться с братией. Раньше, бывало, встретится с кем, поклонится молча. Ни слова. И даже в лице не изменится. А теперь при встрече как-то мягко улыбнется. Заметили, что он чаще, чем раньше, стал плакать. То за ящиком, то на клиросе (где он бывал весьма редко) прослезится, но быстро оправится; а более всего – в своей келии. Брат, с которым он жил, стал часто видеть его плачущим. Особенно когда они вместе читали правило и вечерние молитвы. Как-то Саша даже проговорился своему собрату: «Что же мне, брат, оставить тебе на память?» – и сразу замял свой разговор, перевел на другое. Да, заметно было, что он готовился к чему-то важному, решающему.

В канун Благовещения посл. Александра ждали на послушание, потом стали искать по обители. Утром, часов в 8, его нашли бездыханным в келье. На отпевании почившего народу было совсем мало. Из родных – одна мать. Тихо было на душе у всей братии. Тихим был и день похорон. Второй день Благовещения.

Мало пожил молодой послушник на свете, но душой окрылился. Очищенная душа его, окрыленная благодатию и молитвами прп. Сергия, воспарила в светлый день Благовещения в синюю лазурь неба. Дорогой брат, по зову сердца ты пришел во святую обитель. Юность свою употребил на послушание. Оно тебя и возвысило, и вознесло к горним райским селениям, к сияющему, как молния, Престолу Святой Троицы. И там, в Ее Небесном Доме, пребывать тебе в вечном благодатном свете. Аминь.

Источник: Тихон (Агриков), архим. У Троицы окрыленные. Воспоминания. СТСЛ, 2012. – С. 94-107.

Памяти архимандрита Петра (Афанасьева)

Пение сердца

«Любите веру Православную! Любите Родину! Любите язык наш русский! Храни вас всех Господь». Так заканчивал почти каждую проповедь архимандрит Пётр, а для большинства из нас просто «Батюшка».

«Батюшка»! Какое ёмкое, теплое, родное для каждого прихожанина нашего храма слово, сколько мольбы, надежды на защиту, помощь, утешение слышится в этом обращении к горячо любимому духовному отцу. Он был строгим и ласковым, внимательным и деликатным, всегда неизменно любящим, справедливым и отзывчивым на любую беду и боль. И днем, и ночью Батюшка был готов прийти на помощь, и его молитвенный покров оберегал на протяжении долгих лет всех его многочисленных чад по всей России и за ее пределами. Каждое слово поддержки и одобрения, сказанное о. Петром, было для его паствы дорогой и самой ценной наградой.

Архимандрит Пётр, в миру Александр Николаевич Афанасьев, родился в семье Николая Ивановича и Евдокии Григорьевны Афанасьевых в селе Реп-Плата Курской области 20 ноября 1938 г. Родители были певчими хора в местном соборном храме Архангела Михаила. В день рождения он был крещён приходским священником в честь св. мч. Александра Солунского.

Осенью 1945 г. семья переехала в Москву. Мать водила четверых детей в храм на богослужения. С детства Батюшка пел на клиросе, проникаясь русской духовной музыкой. Пережив все тяготы военного времени, он возмужал и духовно окреп. Твердый, принципиальный, верный, он раз и на всю жизнь связал себя в 1960 г. семейными узами с единственной избранницей – Евгенией Дмитриевной Афанасьевой (в девичестве Андреевой), – ставшей ему любящей женой, матерью дочери Ольги, верной спутницей и помощницей, позднее, как и Батюшка, принявшей монашество с наречением имени Анастасии. Венчал Александра и Евгению схиархимандрит Амвросий (Иванов), оказавший глубочайшее воздействие на духовное становление о. Петра. Батюшка всегда с особой теплотой вспоминал о своем первом духовнике, а в комнатке, где на протяжении многих лет о. Петр принимал чад, висел портрет этого почитаемого балабановского старца, восприемника Оптинского монашества.

По окончании специального музыкального училища по классу домры, преуспев в игре на контрабасе, Батюшка был призван в 1963 г. в армию. Будучи к этому времени уже человеком семейным, о. Петр обратился в Министерство обороны СССР с ходатайством о переводе в часть, расположенную поближе к его нуждающимся в попечении родным – жене и дочери, а также с прошением позволить ему совмещать службу в армии с учебой в Московской государственной консерватории. В 1965 г. о. Петр завершил прохождение срочной военной службы и одновременно с успехом закончил обучение в консерватории по классу контрабаса. Спустя десять лет, в 1975 г., он там же прошел курс обучения по классу дирижирования. Так Батюшка окончательно связал свою профессиональную деятельность с музыкой, при этом сохраняя интерес к разным областям знания, в том числе истории и литературе, и не забывая о собственном духовном развитии. О. Петр говорил, что ещё студентом, прогуливаясь мимо закрытого тогда Заиконоспасского монастыря, размышлял о том, как хорошо было бы возродить и вновь открыть эту древнюю обитель. И Господь внял его желанию.

В 1965—1975 гг. Александр Николаевич был заведующим классом дирижирования музыкального училища им. Гнесиных. В советское время он дирижировал многими знаменитыми оркестрами; около двадцати лет, в 1972—1992 гг., являлся художественным и музыкальным руководителем Московской государственной филармонии, получил звание профессора, заслуженного деятеля искусств России. В том, что самобытная русская музыка зазвучала во всем мире, привлекла к себе должное внимание и была, наконец, оценена по достоинству, — несомненная заслуга дирижёра Афанасьева. Поэтому, конечно, не случайно, что именно Батюшка, подружившийся с одарённым регентом, архимандритом Матфеем (Мормылем), помог ему записать в 1960-е гг. первые диски церковных песнопений хора Троице-Сергиевой лавры.

Батюшка стоял у истоков нескольких существующих и поныне музыкальных коллективов, среди которых выделяются созданная им в 1975 г. Московская инструментальная капелла при Московской областной филармонии и основанный в 1997 г., т.е. уже после вступления на путь священнослужения, мужской камерный хор «Благозвонница».

Имея в роду несколько поколений церковнослужителей, талантливый дирижер и регент совершил закономерный для его духовного развития, но казавшийся удивительным для окружающих, шаг — стал священником. К слову, его мать, еще в детстве вложившая в сына искру веры и благочестия, завершила земную юдоль монахиней Евпраксией.

На путь служения Батюшка вступил в 1989 г. в возрасте 51 года — зрелым, состоявшимся человеком. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил хиротонию Александра в сан диакона, а в 1991 г. — в пресвитера.

В период с 1989 по 1992 гг. он служил сперва диаконом, а затем священником в Свято-Троицком Ново-Голутвином Коломенском женском монастыре, а с февраля 1995 г. — при Патриаршем подворье в Высоко-Петровском монастыре г. Москвы.

В 1998 г. по благословению Святейшего Патриарха Алексия II иерей Александр назначается настоятелем Храма Спаса Нерукотворного Образа Патриаршего подворья бывшего Заиконоспасского монастыря г. Москвы, а в 1999 г. — настоятелем Патриаршего подворья храма святителя Николая Мирликийского в селе Шостье Касимовского района Рязанской области. В 2000 г. пострижен в монашество с именем Пётр, в честь святителя Петра, митрополита Московского. В 2005 г. назначен настоятелем Патриаршего подворья храма святого благоверного великого князя Александро-Невского в селе Акатово Клинского района Московской области.

Решением Священного Синода от 5 марта 2010 г. он назначен наместником вновь открытого Заиконоспасского ставропигиального мужского монастыря. В 2011 г. Святейший Патриарх Кирилл во время посещения обители вручил о. Петру игуменский жезл и удостоил права ношения креста с украшениями, а в 2013 г. возвёл в сан архимандрита.

Со временем все эти подворья преобразованы в ставропигиальные монастыри. Вместе с тем, духовных чад у Батюшки становилось всё больше. Одни принимали монашество, другие жили семейной жизнью – и бремя забот о вверенных ему чадах постоянно возрастало. А к каждому послушанию, относился он с присущим ему усердием и тщанием, скрывая свои болезни и усталость, оставаясь всегда живым примером бодрости духа.

Часто, когда его хвалили, он говорил: «А что я сделал? Я ничего не сделал. Это всё Господь Бог сотворил. Вот посмотрите — на пустом месте Он создал три ставропигиальных монастыря, подворья, храмы. А мы только и дивимся чудесам Божиим».

Эти чудеса происходили у нас на глазах – и мы могли только догадываться, каких трудов и сил это требовало от Батюшки. А он всегда был готов ободрить, поддержать, дать добрый совет всем, кто бы ни обратился к нему, принимая страждущих с утра до глубокой ночи. О. Петр удостоился милости Божией иметь духовное общение с великими подвижниками XX — начала XXI в., среди которых особое место принадлежит схиархимандриту Амвросию (Иванову), ставшему, как позднее и два других старца — архимандрит Кирилл (Павлов) и архимандрит Наум (Байбородин) — образцом беззаветного пастырского служения. Под руководством о. Наума Батюшка постигал монашескую науку, еще с первых послушаний маляра и регента в Александровской слободе г. Александрова приучаясь с радостью и безотказностью принимать волю своего духовника.

Скольким людям он помог добрым словом, взглядом ласковым или же строгим, знает только Господь. Иной раз отец Пётр говорил всего несколько слов, а человек уходил просветлённым, изменившимся. Каждый из нас помнит случаи, когда Батюшка отвечал даже на незаданные, но мучившие человека вопросы; подсказывал образ действий в ещё не возникшей ситуации, советом или намёком, как бы мимоходом, помогал разрешить возникшие сложности жизни.

Мы, его духовные чада, осиротели, но будем помнить слова Спасителя: «Бог же несть мертвых, но живых: вси бо тому живи суть» («Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы») (Лк. 20:38).

Будем же молить Господа Иисуса Христа даровать Царство Небесное нашему духовному отцу архимандриту Петру. И будем до конца нашей жизни помнить и исполнять его заветы, чтобы и нам сподобиться встречи с праведными отцами нашими и войти в вечную радость на Небесах.

Помним его, высокого, светлого, с ясным взором внимательных, ободряющих, любящих глаз. Да, воистину, мы счастливы: мы знали Батюшку, любили его. И любим, ведь все мы благословлены его отеческой дланью.

Со святыми упокой, Господи, душу раба Твоего архимандрита Петра и сотвори ему вечную память!

Аминь.

Некрополь (раздел в разработке)

Один день в истории Лавры:

Историческая справка

В канун Пасхи 1797 г., Павел I, находясь в Москве, при подготовке к коронации, издал указ об учреждении больницы при Троицкой семинарии и пожертвовал на ее содержание 2000 руб. Он же выделил 2100 руб. семинаристам.