30 марта по старому стилю

Календарь Лавры

.

«Когда мы молимся — беседуем с Богом, а когда читаем Евангелие, то Господь Сам беседует с нами».

Состав службы дня

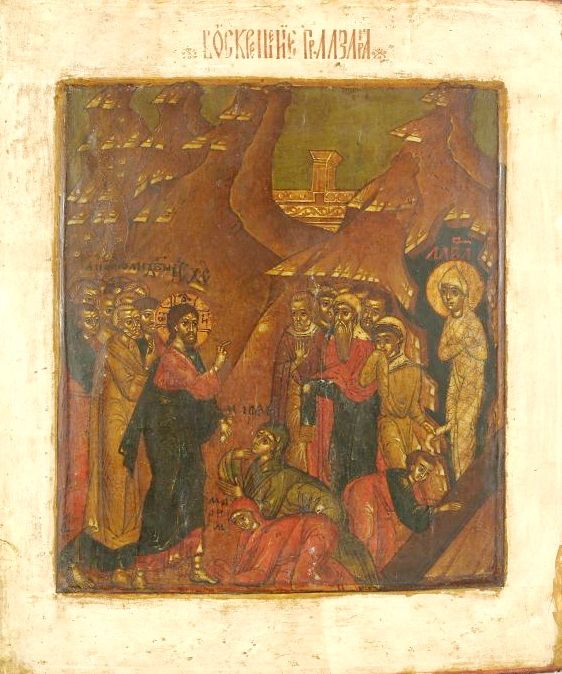

Суббота прав. Лазаря

Лазарева суббота – торжественный праздник, совершаемый в субботу шестой недели Великого поста. Праздник является подвижным, т.е. зависит от даты Пасхи.

Лазареву субботу называют также «малой Пасхой»: на это указывают соответствующие богослужебные тексты и некоторые особенности устава, характерные только для этого дня. Так, в пятницу на утрени перед чтением канона поется «Воскресение Христово видевше», что соответственно чину воскресного богослужения.

В этот день Церковь воспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря через четыре дня после смерти (Ин. 11:1–45).

Служба по Триоди. Стихиры и канон отдания Благовещения и собора архангела Гавриила вычитывается на повечерии в какой-либо день 6-й седмицы.

Архангел Гавриил - один из семи главных ангелов, чье имя означает на еврейском языке «сила Божия». Несколько раз он упоминается в Писании, как небесный вестник, которого Бог посылает, чтобы возвестить людям Свои планы о спасении рода человеческого. Архангел Гавриил явился праведной Анне с вестью о рождении от нее Пресвятой Богородицы. Он неотступно пребывал с Отроковицей Марией в Иерусалимском храме и впоследствии охранял Ее во все время земной жизни. Архангел Гавриил был избран для благовествования Пречистой Деве о Воплощении Сына Божия. Именно он принес радостную весть о Воскресении Христовом женам-мироносицам. Обычно Архангел изображается с райскою ветвью в руке, которую он принес Пресвятой Богородице.

Праведный Лазарь Четверодневный, Китийский, друг Божий, епископ

Святой праведный Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в селении Вифания, недалеко от Иерусалима. Во время Своей земной жизни Господь Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, которого очень любил и называл Своим другом, а когда Лазарь умер и уже четыре дня пролежал во гробе, Господь воскресил его из мертвых. Многие иудеи, услышав об этом, приходили в Вифанию и, удостоверившись в действительности этого величайшего чуда, становились последователями Христа: это чудо явно свидетельствовало об истинности Боговоплощения Иисуса Христа. Поэтому первосвященники хотели убить и Лазаря. После воскрешения святой Лазарь прожил еще 30 лет, епископствовал на острове Кипр, где распространял христианство, и там же мирно почил.

Кроме того в Православии поминают святых, но в Лавре служба им не совершается:

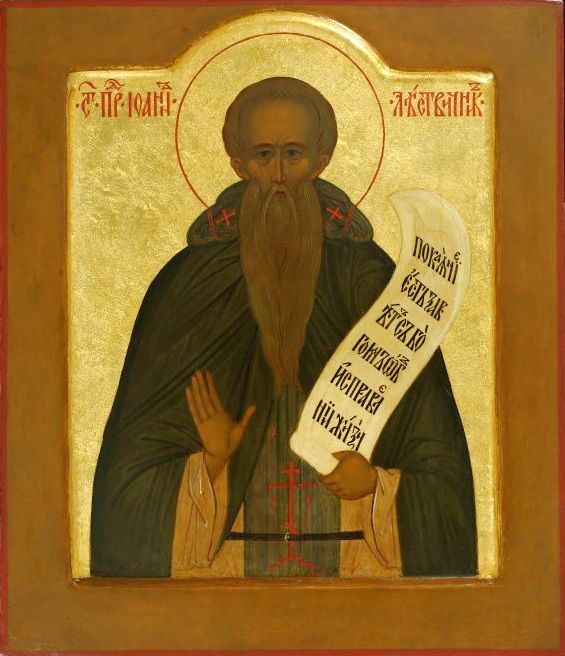

Преподобный Иоанн Лествичник

Преподобный Иоанн с 16 лет был послушником монастыря на Синайской горе, а через 4 года испытаний, принял иноческий постриг. После смерти своего наставника он удалился в пустыню, где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и покаянных слезах. В возрасте 75 лет, преподобного Иоанна избрали игуменом Синайской обители, которой он управлял до самой своей кончины. В это время и была написана знаменитая «Лествица» - руководство для новоначальных для восхождения к духовному совершенству. Об образе жизни преподобного Иоанна известно, что он во всем соблюдал меру. «Я не постился чрезмерно, – говорил он сам о себе, – и не предавался усиленному ночному бдению, не лежал на земле, но смирялся… и Господь скоро спас меня».

Некрополь (раздел в разработке)

Нарышкина (Сутгоф) Анна Николаевна, дворянка, † 30 марта 1886, на 86 году; с М.К. Нарышкиным.

Сутгофы — представители старинного шведского рода, а также родовой клан города Выборга. К известным и незаслуженно забытым представителям рода относится Сутгоф Николай Иванович —российский командир эпохи наполеоновских войн.

В 19 лет Николай Иванович начинает служить канцелярским чиновником в выборгском губернском правлении, а через два года — он уже поручик в батальоне Финляндского корпуса. Боевое крещение он принимает в войне со шведами 1788-1790 гг., в которой проявляет себя с лучшей стороны. В 1806 году Сутгоф получает чин полковника и назначается командиром Воронежского мушкетерского полка.

В этот период наша страна воюет не только с Наполеоном, но с Турцией и Швецией. Три года, с 1808 по 1811, Николай Иванович проводит на южном театре военных действий. Как сообщается в наградном документе, «в воздаяние отличного мужества и храбрости …, с твердым присутствием духа и ободряя подчиненных, содержал их в совершенном порядке, отражал покушение неприятеля и содействовал к поражению оного, взяв у него знамя». За проявленный героизм Сутгоф в этот период получает ордена Святого Георгия и Святого Владимира 4-й степени.

За кампании 1812 и 1813 годов полковник Сутгоф награждается золотой шпагой «За храбрость», орденами Владимира III степени и прусским «Pour le mеrite».

После окончания военных действий Николай Иванович встречает роковой 1825 год.

Единственный сын делал, казалось, такую удачную карьеру – в двадцать четыре года поручик гвардии и командует ротой. И вдруг известие о событиях 14 декабря … Осужденный и приговоренный к пожизненным каторжным работам бывший гвардейский поручик, Александр Николаевич Сутгоф (1801-1872), закованный в кандалы, отправлен в Сибирь, а его отец после долгих и унизительных хлопот получает место коменданта в Гельсингфорсе (Хельсинки). Этому способствовало его знание языков «российского, французского, немецкого, шведского и финляндского». В должности коменданта Сутгоф пребывает 12 лет. Возможно, в «хельсинкский» период он часто общается со своими родственниками из Выборга, отдыхает в их имениях.

После победы над Наполеоном, Александр II в 1814 году учредил особый Комитет «для аттестации и удостоения тех…, кои по подвигам своим заслуживают быть помещенными в портретную Галерею Генералов, отличившихся в последнюю войну».

Уже к 1819 году были составлены почти полные списки с фамилиями генералов. В статье известного историка Александра Подмазо ″Декабристы и Военная галерея Эрмитажа″, в которой подробно рассматриваются все причины отсутствия портретов генералов-отцов декабристов, относительно Н.И. Сутгофа упомянуто следующее: ″Комитет посчитал недостойным для написания в галерею, так как: ″ 2 февраля 1814 года (Сутгоф) был ранен и взят в плен, где находился до заключения мира″. Император в апреле 1822 года подтвердил мнение Комитета, не дозволив писать портрет Сутгофа.″

Биография Сутгофа содержит много белых пятен, сын его почти всю жизнь провел в сибирской ссылке, портрета генерала Сутгофа нет в Военной галерее Эрмитажа и само имя его незаслуженно забыто.

Потомки Сутгофа верны своему гражданскому долгу и высоким родовым традициям и сегодня. Его прапраправнук по линии дочери Анны Александр Кириллович Нарышкин (1935 г.р.) является профессором Московского энергетического института. Много лет он был председателем Общества потомков участников Отечественной войны 1812 года, которое вело большую просветительскую работу по всей стране.

Левшин Николай Ардалионович, генерал–майор, р. 3 февраля 1800, † 30 марта 1862 года.

С ним похоронена жена М.С. Левшина. Кавалер ордена Святого Георгия IV класса, 11 декабря 1840 года.

Телятевский князь Андрей Петрович, † 30 марта 1569 года.

Князь Андрей Петрович Телятевский — русский военный деятель, сын боярский и голова, затем опричный воевода, старший из двух сыновей боярина князя Петра Ивановича Телятевского-Ватутина. Младший брат — опричный воевода князь Иван Зубан Петрович Телятевский.

В июле 1557 года князь Андрей Петрович Телятевский впервые упоминается в свите царя Ивана Грозной в чине рынды «с копьем» во время коломенского похода «по вестям князя Дмитрея Вешневецкого, что царь крымский (хан Девлет Герай) вышел со многими прибылыми людми».

Зимой 1558/1559 года князь А. П. Телятевский участвовал в войне с Ливонским орденом, ходил в Ливонию «в передовом полку …с царевым Шиголеевым (бывшего казанского хана Шигалея) двором». В 1559 году назначен в царскую свиту рындой «с копьем» на случай похода «по крымским вестем» к южной границе.

Около 1562 года царь Иван Грозный, составляя новую духовную грамоту, включил князя Андрея Петровича Телятовского в регентский совет при его сыне Иване.

Зимой 1562/1563 года князь Андрей Петрович Телятевский участвовал в царском походе на Полоцк, «в яртоульном полку» первым воеводой. В 1564 году командовал передовым полком в Вязьме. В сентябре 1564 года участвовал в отражении нападения польско-литовских войск, появившихся под Великими Луками. Согласно советскому историку Степану Веселовскому, в 1564 году князь Андрей Телятевский получил чин думного дворянина. Летом 1565 года — первый воевода передового полка на русско-литовской границе.

В 1565 году, «октебря в 1 день, как царь крымский (хан Девлет Герай) приходил к Болхову …из опришнины посылал государь под Болхов…воевод с Москвы князя Андрея Петровича Телятевского».

Осенью 1567 года — первый воевода большого полка под Калугой. В сентябре 1567 года упоминается в свите царя Ивана Грозного среди воевод «на посылки» в новгородском походе против Великого княжества Литовского. Весной 1568 года был отправлен «по литовским вестем» среди прочих «воевод в посылку и с ним людей из опричнины» в Вязьму, где был оставлен вторым воеводой большого полка (при князе Михаиле Темрюковиче Черкасском).

Зимой 1568/1569 года князь Андрей Петрович Телятевский отправлен воеводой в Брянск, а «по вестям сходиться» должен был с рязанскими воеводами, но уже во время выхода всего опричного войска к Калуге в 1659 году он был назначен первым воеводой полка правой руки. Воеводой большого полка, то есть главнокомандующим опричного корпуса, был назначен кравчий Фёдор Алексеевич Басманов. Князь А. П. Телятевский бил челом «в отечестве о счете» на Ф. А. Басманова, но «…вскоре разболелся, и умер».

Один день в истории Лавры:

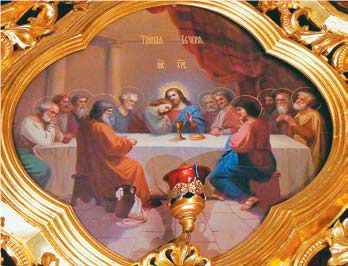

Проповедь на Страстной седмице «Погибель Иуды». Архим.Георгий (Тертышников)

Преследуемый жгучими обличениями совести, предатель не знал, на что решиться. И первым движением его было идти за советом к тем людям, которые поощрили его и дали ему мзду предательства. Пред ними Иуда решился быть искренним, явно признав свой грех, и назвал себя предателем невинного... Явившись к старейшинам он сказал: ″Согрешил я, предав кровь неповинную″. И с этими слова бросил те 30 серебряников, которыми уже теперь не хотел воспользоваться. С бессердечной холодностью людей, увереных в безусловной правоте своих действий, они встретили признание Иуды насмешкою: ″Что нам до того, смотри сам″. Отвергнутый всеми, даже главными виновниками и соучастниками погибельного дела, предатель почувствовал новое, жесточайшее терзание совести. Мрак, наполнявший душу его, сгущался более и более, и среди этого мрака не светил уже ни малейший луч надежды и отрады. По выражению блаженного Феофилакта: ″Поздно одумывается Иуда, и хотя раскаивается, но не на добро″. Вместо того чтобы плакать и умолять преданного, он весь отдался мертвящему чувству отчаяния и, потеряв веру в Бога и милосердие Его, прежде смерти телесной умер духовно. Дьявол, ближайший советник и руководитель Иуды, отвлек его от покаяния, чтобы оно осталось, наконец, бесполезным. Он же и умертвил смертью позорною и в открытую убедил его погубить себя самого». Архм. Георгий (Тертышников). Проповедь на Страстной Седмице «Погибель Иуды»