25 января по старому стилю

Календарь Лавры

День постный

«Будучи Матерью Господа, Пресвятая Дева Мария превосходит благодатью, приближением к Богу и достоинством всякое сотворённое существо».

Состав службы дня

Память иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

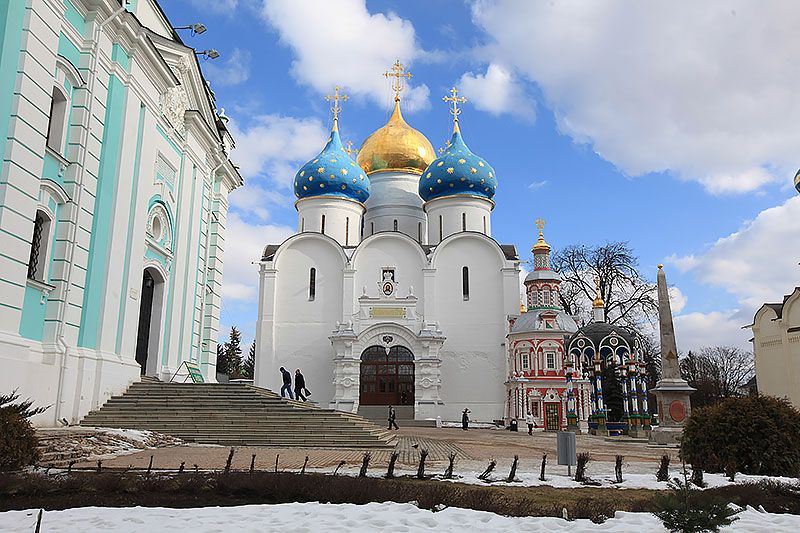

Икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали», прославилась в Москве многими чудесами ещё во второй половине XVIII в., а празднование ей было установлено в 1760 г. Особо почитаемый список этой иконы находится в тюремном храме города Сергиева Посада. Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» был здесь с самого начала, и был построен по благословению наместника Антония (Медведева) в 1872 г. А в 1989-м он получил свое второе рождение: храм вновь был открыт и вплоть до настоящего дня опекается Троице-Сергиевой лаврой. Надпись на иконе гласит: «Суд праведен судите, милость и щедроты творите кийждо ко искреннему своему; вдовицу и сира не насильствуйте и злобу брату своему в сердце не творите».

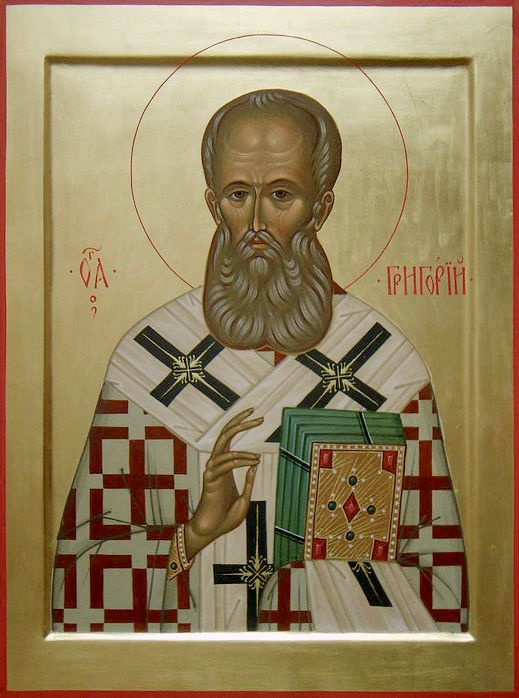

Святитель Григорий Богослов

Григорий Богослов (329 - 389), архиепископ Константинопольский, Вселенский отец и учитель Церкви, родился в христианской семье знатного рода в 329 году в Арианзе (недалеко от города Назианза Каппадокийского). Отец его, также святитель Григорий, был епископом Назианским. Мать, святая Нонна, молила Бога о сыне, дав обет посвятить его Господу.

Получив прекрасное и разностороннее образование, 358 г. святой Григорий покинул Афины и вернулся к родителям в Назианз. Здесь он почти в 30-летнем возрасте принял от своего отца святое крещение. Вскоре по приглашению святого Василия Великого он удалился в пустыню, чтобы подвизаться рядом с ним. По требованию отца святой Григорий в 361 г. вернулся в Назианз и против своей воли принял сан пресвитера. Чувствуя, что для него неизмеримо ближе уединение и безмолвная молитва, чем пастырская деятельность, святой Григорий снова поспешил в пустыню к святому Василию. Там, в уединении, он укрепился духом, нашел силы вернуться к пастве и с честью исполнять свой долг. Святитель Василий Великий поставил святого Григория епископом города Сасима. В 381 г. на Втором Вселенском Соборе святитель Григорий был утвержден в сане Константинопольского архиепископа. По кончине святителя Мелетия Антиохийского, скоропостижно скончавшегося, председательствовал на Соборе. Но на собор прибыли и те, кто действовал против святителя Григория. Они отказались признавать восшествие Григория на Константинопольскую кафедру. Святитель решил пожертвовать собою для мира Церкви и удалился в любезное своему сердцу уединение в Арианз. Скончался святой Григорий 25 января 389 г. и был погребён в Назианзе.

За свои замечательные богословские творения получил от Церкви почетное наименование Богослова и вселенского учителя, а за способность проникать мыслью до самых глубоких тайн веры и выражать непостижимые ее истины с прозрачной ясностью и строгой точностью Церковь в одной из молитв называет его умом самым высоким. Проповеди его насыщены такой поэзией, что многие фразы из них были использованы святым Иоанном Дамаскиным для праздничных песнопений. Частица мощей святителя Григория находится в мощевике крипты Успенского собора и в Серапионовой палатке обители преподобного Сергия.

Кроме того в Православии поминают святых, но в Лавре служба им не совершается:

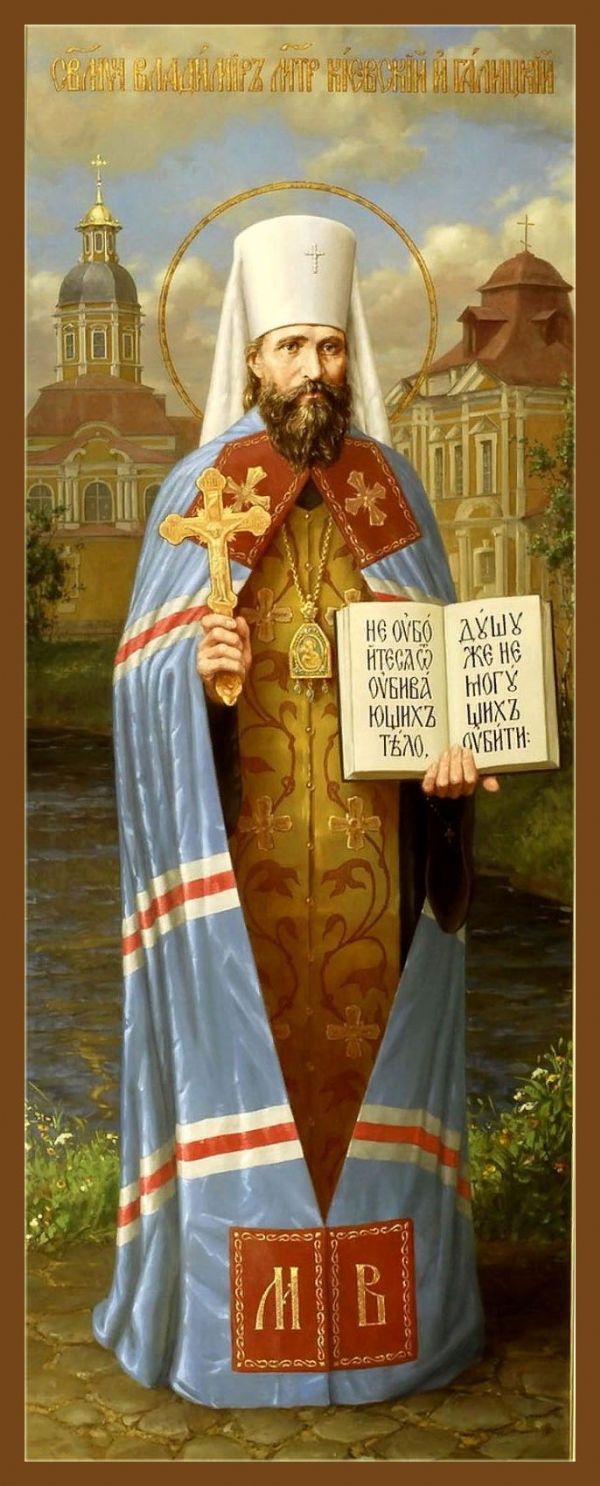

Священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский и Галицкий

Владимир (Богоявленский) (1848 - 1918), митрополит Киевский и Галицкий, духовный писатель и проповедник, священномученик, первый архиерей-новомученик Русской Церкви. Был единственным иерархом, последовательно занимавшим все три митрополичьи кафедры в Российской империи.

21 февраля 1898 г. назначен митрополитом Московским и Коломенским, а также священноархимандритом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (до 1912 г.).

23 ноября 1912 г. назначен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, и первенствующим членом Святейшего Синода.

23 ноября 1915 г. переведен на Киевскую кафедру. За ним было сохранено звание первенствующего члена Святейшего Синода и соединённые с этим званием права.

Октябрьская революция 1917 г. вызвала нестроения в церковной жизни на Украине. Состоявшийся в то время в Киеве епархиальный съезд клира и мирян образовал самочинное управление и призвал к созданию «независимой» Украинской Церкви. Выступая против переустройства уклада жизни епархии и неканонических действий по образованию автокефалии, митрополит Владимир призывал пастырей и пасомых избегать вражды и препятствовать расколу.

Вечером, 25 января 1918 г., пять вооружённых солдат во главе с матросом пришли за митрополитом Владимиром. По словам одного случайного очевидца мученической кончины владыки, убийцы привезли святителя Владимира к месту расстрела на автомобиле. Когда убийцы вывели митрополита из автомобиля и остановились на площадке, то архипастырь-мученик обратился к своим убийцам с такими словами: ″Что, вы здесь меня хотите расстрелять?″ Один из них ответил: ″А что же, церемониться с тобою?″ Тогда митрополит попросил у них времени помолиться Богу. Один из убийц сказал: ″Но только поскорее”! Митрополит воздел руки кверху и сказал: ″Господи, прости мои согрешения, вольные и невольные, и приими дух мой с миром″, - потом он благословил крестообразно обеими руками своих убийц и сказал: ″Господь вас благословляет и прощает″. И после этого, когда митрополит ещё не успел опустить рук, послышались три выстрела, и митрополит упал. Убийцы подошли к своей жертве и уже в лежащего сделали несколько выстрелов.

Мощи митрополита Владимира были обретены 1 июля 1992 г. и положены в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Мученица Филицата и семь ее сыновей

Святая мученица Филицата имела семь сыновей: Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала. Она была родом из богатой римской семьи. Жрецы обвинили ее в оскорблении богов через распространение христианской веры. Святая Филицата раздала всё свое имение и вместе с сыновьями открыто исповедала веру во Христа. Всех их предали мучениям. Святая Филицата, видя страдания своих сыновей, молила Бога, чтобы они устояли в подвиге и прежде нее вошли в Царство Небесное. Все сыновья мученически скончались на глазах матери. После них и сама святая Филицата претерпела мученическую кончину. Святая семья пострадала в Риме около 164 года. Мученице Филицате святитель Григорий Двоеслов посвятил похвальное слово в третьей беседе, произнесенной в храме ее имени. Частица святых мощей мученика Сильвана находится в мощевике Духовского храма обители преподобного Сергия.

Преподобный Григорий Голутвинский

Преподобный Григорий был учеником преподобного Сергия Радонежского. Когда князь Димитрий Донской пожелал устроить обитель в Голутвине: - ″ святой Сергий отпустил одного из своих учеников – священноинока Григория, мужа благоговейного, исполненного многих добродетелей, в новый монастырь, на должность его строителя…″ Старец дал свое благословение и вручил преподобному Григорию игуменский посох. Вскоре в монастыре собралась многочисленная братия и по примеру Троицкой обители устроилось общежительство. Как величайшие святыни хранила братия аналойный крест – вклад преподобного Сергия, его ризы из простой материи, подаренные им юной обители, и его игуменский жезл, оставленный в благословение первому ее игумену. Память его в обители прп. Сергия совершается 8 февраля.

Братия Лавры, почившая в этот день:

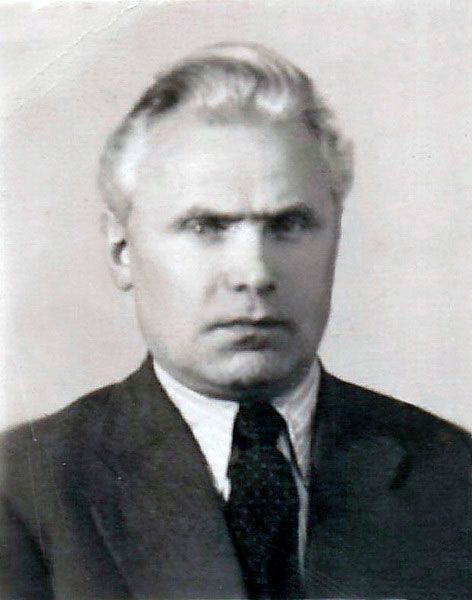

Монах (в миру – Андрей Дмитриевич Рождественский) родился 5 октября 1899 г. в с. Карижа, Малоярославецкого уезда Калужской губернии, в семье священника. В 1911 г. окончил трехклассную церковно-приходскую школу в родном селе и поступил в Калужское ДУ. Успешно сдав в 1915 г. выпускные экзамены, перевелся в семинарию, но через 3 года духовная школа была закрыта. Андрей поступил в последний класс 2-й ступени Малоярославецкой трудовой школы, которую через год окончил. С 1919 г. он работал на разных должностях в Райпродкоме. В 1921-1922 гг. служил в рядах Красной Армии. По возвращении был принят на счетно-бухгалтерскую должность в райисполком.

В конце 1925 г. Рождественский переехал в Москву и устроился на работу в книжные склады торгового сектора Госиздата. Видя усердие, аккуратность и исполнительность молодого специалиста, ему доверяли все более ответственные должности. Так он дошел до поста заведующего книжными магазинами, а впоследствии и руководителя литературных отделов книгораспространенческого аппарата ОГИЗ РСФСР. Сочетая работу с учебой, он в 1928 г. окончил годичные коммерческие курсы, а через 4 года – книжный политехникум, обучаясь в вечернее время.

В марте 1942 г. А. Рождественский ушел на фронт, где прослужил до сентября 1945 г. Был награжден медалями: «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Вернувшись с войны, он продолжил работу в прежней должности до ухода на пенсию в 1960 г. Во внимание к многолетним трудам был неоднократно премирован.

В 1961 г. скончалась его жена Андрея Дмитриевича. Их брак был бездетным. Овдовевший супруг углубляется в молитву, часто посещает Троице-Сергиеву Лавру. 25 января 1965 г. он подает прошение на имя наместника Лавры о принятии в монастырь. Его принимают в обитель послушником.

25 января 1966 г. в Трапезном храме Лавры архим. Платоном (Лобанковым; впоследствии – еп. Воронежский и Липецкий) посл. Андрей был пострижен в монашество с именем Анатолий, в честь мч. Анатолия (память – 23 апреля). Инок ревностно посещает лаврские богослужения и старательно исполняет возложенные на него послушания. Священноначалием он определяется на послушание монастырского библиотекаря, будучи хорошо знакомым с библиотечным делом по гражданской специальности.

Силы старца постепенно увядали. В последнее время батюшка часто жаловался на сердце. По состоянию здоровья он был освобожден от послушаний. Находя подкрепление в молитве и таинствах Церкви, лаврский насельник терпеливо нес бремя болезни.

7 февраля 1975 г. мон. Анатолий почил о Господе. Погребен на Старом (Северном) городском кладбище г. Сергиева Посада.

Некрополь (раздел в разработке)

Один день в истории Лавры:

Богоявленский Старо - Голутвин монастырь

Богоявленский Старо - Голутвин монастырь в подмосковной Коломне основан в 1385 году по благословению преподобного Сергия Радонежского и по воле святого князя Димитрия Донского. Настоятелем обители преподобный Сергий поставил одного из своих учеников, Григория, и вручил ему свой игуменский жезл, с которым он встречал князя Димитрия после Куликовской битвы. Преподобный сам заложил первый монастырский собор в честь Богоявления. К XVII веку авторитет монастыря вырос настолько, что его игумен принимал участие в созванном в 1613 году, после Смуты, Земском соборе, избравшем первого государя из династии Романовых – Михаила Федоровича. В начале XX века обитель пришла в упадок. В 1912 году по распоряжению Синода для возрождения духовной жизни сюда прибыл в качестве настоятеля преподобный Варсонофий – знаменитый старец Оптиной пустыни. За год он исправил нестроения в духовной жизни обители и привел в порядок монастырские постройки. В 1929 г. в Старо-Голутвин монастырь явились представители органов ОГПУ, арестовали и вывезли всех монахов. Дальнейшая судьба насельников обители неизвестна. В 1994 году он был передан Церкви, началось его восстановление. В 1995 году в монастырь переведено Московское епархиальное духовное училище, впоследствии преобразованное в Коломенскую православную Духовную семинарию.

Начало строительства первого каменного храма в Хотьково

28 января (7 февраля) 1644 года московский стольник Василий Фёдорович Янов вместе с женой Марфой Семёновной и сыном Иваном пожертвовал девичьему Хотькову монастырю тысячу рублей на церковное строение. На эти деньги вскоре был заложен первый в истории Хотьковской обители каменный храм в честь Покрова божией Матери. Стольник Янов наблюдал за ходом работ, оплатил труды «патриаршего подмастерья» (архитектора), каменщиков и работных людей, покупку необходимых материалов ещё почти на 220 рублей. Щедрого пожертвования хватило также на украшение храма иконами с серебряными окладами. Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь был основан, согласно летописям, в 1308 г. Обитель вошла в историю Русской Православной Церкви и России как место пострижения и погребения в 1337 г. святых родителей преп. Сергия Радонежского – преподобных Кирилла и Марии.

Первоначально монастырь был смешанным, в нем подвизались старцы и старицы. В 1504 г. преобразован в женский. В 1544 г. обитель была приписана к Троице-Сергиевой Лавре. В 1764 г. монастырь стал самостоятельным. После революции в 1928 г. монастырь был закрыт и подвергся разорению. В 1989 г. Покровский собор обители был передан в ведение Московской Патриархии, в 1992 г. в монастыре возобновилась монашеская жизнь.