21 декабря по старому стилю

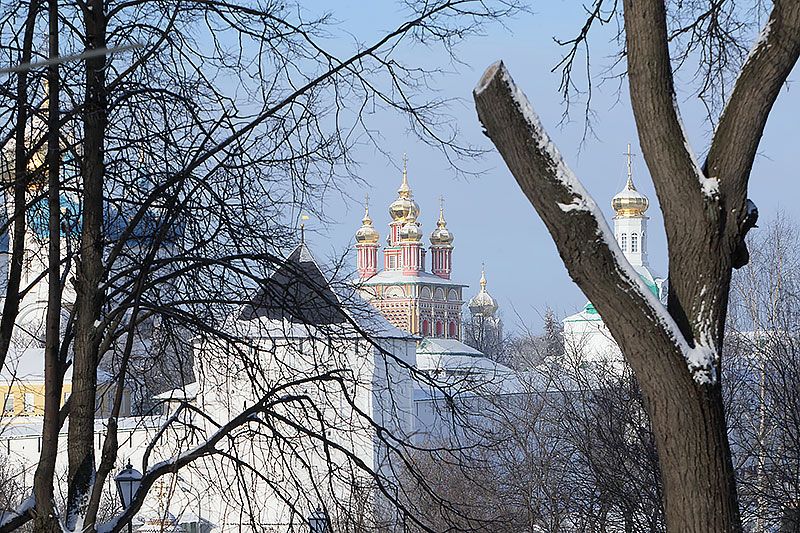

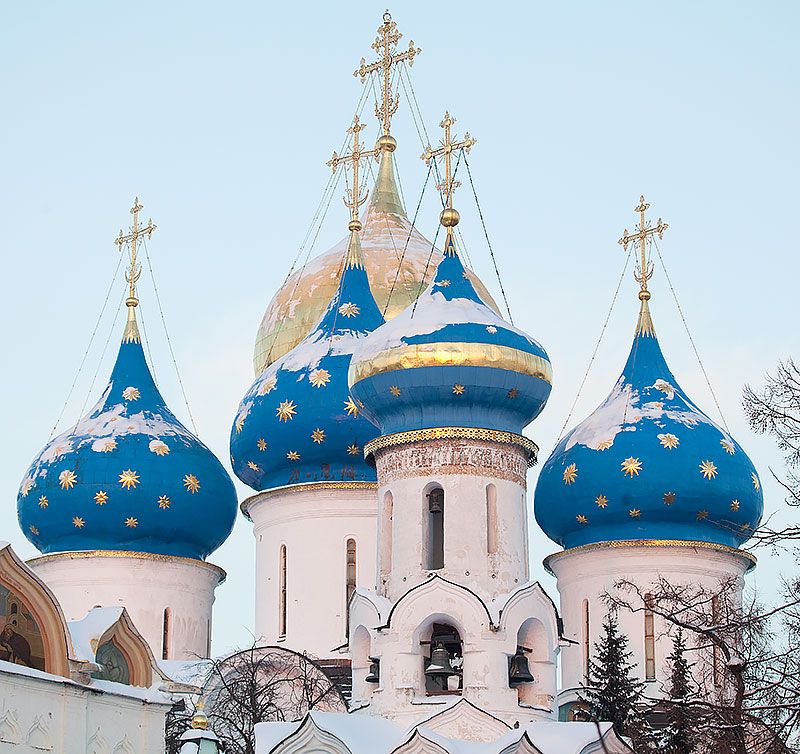

Календарь Лавры

Рождественский пост

«Если участь грешника есть иго и бремя, то уделом добродетели должна быть легкость и свобода».

Состав службы дня

Предпразднство Рождества Христова

Назначая для двунадесятых праздников многодневные попразднства (для Владычных праздников 7 или 8 дней, а для Богородичных – 4 дня), церковный устав предпразднство для всех безразлично праздников ограничивает одним лишь днем. Исключение из этого правила он дает только для двух, величайших после Пасхи, праздников Рождества и Крещения, давая первому из них 5, а второму 4 дня предпразднства.

Служба первого дня предпразднства Рождества Христова (2 января), длящегося 5 дней, обычно начинается такими словами:

«Предпразднуем, людие, Христово Рождество и, вознесше ум к Вифлеему, вознесемся мыслию: и усмотрим Деву душевными очами, идущую родити в вертепе всех Господа и Бога нашего».

Отличаясь такою продолжительностью, предпразднство Рождества Христова заметно выделяется из других предпразднств ещё одной стороной. Считая Рождество Христово другой «Пасхой», церковный устав предпразднство его отождествляет с предпасхальной Страстной седмицей, приближая службы этого предпразднства к страстным: на каждый день предпразднства на повечериях положены каноны, составленные по образцу канонов Страстной седмицы и исполняемые их напевами.

В каждом из пяти предпразднственных дней можно усмотреть какую либо общую мысль (тему). Так в трипеснце на 2 января дается образ боговочеловечения, а слушатели призываются к духовному бодрствованию как верному средству достойно приготовить себя к встрече грядущего воплотиться Избавителя. В трипеснце на 3 января изображаются богоубийственные, но тщетные замыслы Ирода, и здесь же звучит призыв принести Рождающемуся слезы покаяния как средство, очищающее душу от всякой богопротивной мысли иродовской. Канон под 4 января тоже касается Иродовых неистовых планов и противопоставляет злобе этого безумца мудрость и любовь волхвов. В тропарях трипеснца под 5 января слышится особенно настойчивый призыв к нравственному и умственному приготовлению нас к достойной встрече праздника. Полный канон под 6 января представляет духовному взору слушателей блага воплощения: возрождение, возведение человека «к первому благородию», свободу всем верным.

Песнотворцы трипеснцев и канонов стремятся в своих творениях раскрыть глубину таинства Боговоплощения. Сын Божий воспринял образ раба и применил Свою Божественную славу на рабское уничижение. Воплощение явилось для Него своего рода крестом — первым крестом, может быть, не менее тяжелым, чем крест последний. Господь Иисус Христос принимает «перстность» человеческого естества, образ своего создания — человека. Это и есть внутренний крест. Но уже при самом рождении Его ждет и крест страданий, гонений и скорбей. Он только родился и уже находится в смертельной опасности от злобы Ирода, коварно замыслившего убить Богомладенца; далее — бегство в Египет, опасность пути, пребывание в чужой языческой стране и многие другие скорби.

Эта важная сторона события Рождества Христова почти не выдвигается в песнях самого праздника; там она омрачила бы светлую праздничную радость. Её место, место для благоговейного размышления над этой стороной празднуемого события в постные дни предпразднства.

Среди песнопений каждой службы наибольшую важность имеют тропарь и кондак, всегда сжато и точно выражающие суть празднования. Тропарь рождественского предпразднства в поэтической форме приглашения к приближающемуся празднику Вифлеема и Эдема сопоставляет событие с вызвавшим его грехопадением Адама и смотрит на Рождество Христово как на возвращение нам рая, которым явилось чрево Девы.

Свтятитель Петр митрополит Московский

Святитель Петр родился в XIII веке на Волыни и с 12 лет подвизался в монастыре. Много времени уделял будущий святитель внимательному изучению Священного Писания и обучился иконописанию. За добродетельную подвижническую жизнь игумен обители рукоположил инока Петра в сан иеромонаха. В 1308 году патриарх Константинопольский Афанасий поставил святителя Петра митрополитом всея Руси. Много трудностей испытал Первосвятитель, утверждая истинную веру и призывая враждовавших князей к миру и единству. В 1325 году святитель Петр по просьбе князя Иоанна Калиты перенес святительскую кафедру в Москву, что имело важное значение для объединения Русского государства. Святитель скончался 20 декабря 1326 года и был погребен в Успенском соборе Московского Кремля.

Святая мученица Иулиания Никомидийская

Святая мученица Иулиания, дочь знатного язычника Африкана, родилась в г. Никомидии. В девятилетнем возрасте была обручена с неким Елевсием. Обладая глубоким разумом и склонной к добру душой, святая Иулиания поняла призрачность и обман языческой веры. Она тайно приняла Святое Крещение. Когда приблизилось время свадьбы, Иулиания решительно отказалась от замужества. Отец стал уговаривать ее не нарушать давнюю помолвку, но, не добившись желаемого, стал жестоко ее избивать. Затем Африкан отдал дочь на суд епарху города, которым был Елевсий, бывший жених Иулиании. Елевсий горячо просил Иулианию выйти за него замуж, обещая не принуждать ее к перемене веры. Святая Иулиания отказалась и предпочла принять мучения. Святую долго и жестоко истязали, но она после каждой пытки получала от Бога исцеление и новые силы. Истязания совершались при большом числе людей, из которых 500 мужей и 130 жен, видя непреклонность и мужество святой девы, чудесные исцеления ее от ран, исповедали Христа. Они были обезглавлены, крестившись собственной кровью. Убедившись, наконец, в полной безуспешности попыток отвратить святую деву от ее Небесного Жениха, Елевсий приговорил Иулианию к смерти. Исповедница приняла приговор с радостью и прославила Господа, сподобившего ее принять мученический венец. Казнь святой мученицы Иулиании совершилась в 304 г.

Кроме того в Православии поминают святых, но в Лавре служба им не совершается:

Благоверная княгиня Иулиания Вяземская

Иулиания была женой Вяземского князя Симеона Мстиславича. После завоевания Смоленска Литвой они разделяли изгнание из родной земли вместе со Смоленским князем Юрием Святославичем. Великий князь Василий Московский дал им в удел город Торжок. Здесь князь Юрий прельстился красотой Иулиании и любыми путями пытался склонить ее к прелюбодеянию, но все усилия его были тщетны. Тогда во время пира Юрий убил мужа Иулиании, надеясь после этого насильно овладеть ею. Иулиания, защищаясь от насильника, ударила его ножом. Разъяренный Юрий гнался за ней с мечом, отрубил ей руки и ноги, а тело велел бросить в реку Тверцу. После этого, как пишет летописец «...бысть ему грех и студ велик и с того бежа к Орде, не терпя горького своего безчестия». Произошло это в 1406 г.

Мучимый совестью от совершенного злодейства, Юрий нигде не мог найти покоя и в конце концов пришел в Веневский Успенский монастырь, где и провел остаток жизни в покаянии и слезах. Раскаявшийся убийца скончался в 1408 г. и стал местночтимым святым.

Некрополь (раздел в разработке)

Один день в истории Лавры:

Чудеса прп. Сергия Радонежского

Есть близ обители преподобного Сергия село, именуемое Иевлево. Жил в том селе крестьянин, отрок по имени Иван, и случилось ему весьма тяжело разболеться: живот его распухал, и болезнь угрожала смертью. Как-то летом работал отрок вместе со сверстниками, сметал сено в стог. Измученный сильной болью, он прилег отдохнуть и задремал. И видит отрок дивное чудо: над ним стоит преподобный Сергий, окруженный сиянием. Он провел руками от плеч больного по ребрам, и тот увидел, что внутренности его вынуты и брошены на землю, словно некая тяжесть. И сказал ему старец: ″Вот, чадо Иван, если хочешь получить от болезни своей исцеление, ступай в обитель Святой Троицы, там исцелишься, и оставайся там, приняв постриг″. Сказав это, святой Сергий стал невидим. Поверив велению чудотворца Сергия, отрок оставил родителей, и дом, и богатство и отправился в путь, в обитель святого. Там припал он к иконам Святой Троицы и Пречистой Богородицы и у цельбоносного гроба помолился святому Сергию. И милостью Божией, по молитвам святого, стал здоровым, словно ничем не болел. Воздав хвалу Богу, прославляющему Своего угодника, преподобного Сергия, он не ушел из обители святого, но принял постриг, был наречен именем Иринарх и служил пономарем.