20 декабря по старому стилю

Календарь Лавры

Рождественский пост

«Лучшая форма любви испокон веков одна — это молитва».

Состав службы дня

Предпразднство Рождества Христова

Назначая для двунадесятых праздников многодневные попразднства (для Владычных праздников 7 или 8 дней, а для Богородичных – 4 дня), церковный устав предпразднство для всех безразлично праздников ограничивает одним лишь днем. Исключение из этого правила он дает только для двух, величайших после Пасхи, праздников Рождества и Крещения, давая первому из них 5, а второму 4 дня предпразднства.

Служба первого дня предпразднства Рождества Христова (2 января), длящегося 5 дней, обычно начинается такими словами:

«Предпразднуем, людие, Христово Рождество и, вознесше ум к Вифлеему, вознесемся мыслию: и усмотрим Деву душевными очами, идущую родити в вертепе всех Господа и Бога нашего».

Отличаясь такою продолжительностью, предпразднство Рождества Христова заметно выделяется из других предпразднств ещё одной стороной. Считая Рождество Христово другой «Пасхой», церковный устав предпразднство его отождествляет с предпасхальной Страстной седмицей, приближая службы этого предпразднства к страстным: на каждый день предпразднства на повечериях положены каноны, составленные по образцу канонов Страстной седмицы и исполняемые их напевами.

В каждом из пяти предпразднственных дней можно усмотреть какую либо общую мысль (тему). Так в трипеснце на 2 января дается образ боговочеловечения, а слушатели призываются к духовному бодрствованию как верному средству достойно приготовить себя к встрече грядущего воплотиться Избавителя. В трипеснце на 3 января изображаются богоубийственные, но тщетные замыслы Ирода, и здесь же звучит призыв принести Рождающемуся слезы покаяния как средство, очищающее душу от всякой богопротивной мысли иродовской. Канон под 4 января тоже касается Иродовых неистовых планов и противопоставляет злобе этого безумца мудрость и любовь волхвов. В тропарях трипеснца под 5 января слышится особенно настойчивый призыв к нравственному и умственному приготовлению нас к достойной встрече праздника. Полный канон под 6 января представляет духовному взору слушателей блага воплощения: возрождение, возведение человека «к первому благородию», свободу всем верным.

Песнотворцы трипеснцев и канонов стремятся в своих творениях раскрыть глубину таинства Боговоплощения. Сын Божий воспринял образ раба и применил Свою Божественную славу на рабское уничижение. Воплощение явилось для Него своего рода крестом — первым крестом, может быть, не менее тяжелым, чем крест последний. Господь Иисус Христос принимает «перстность» человеческого естества, образ своего создания — человека. Это и есть внутренний крест. Но уже при самом рождении Его ждет и крест страданий, гонений и скорбей. Он только родился и уже находится в смертельной опасности от злобы Ирода, коварно замыслившего убить Богомладенца; далее — бегство в Египет, опасность пути, пребывание в чужой языческой стране и многие другие скорби.

Эта важная сторона события Рождества Христова почти не выдвигается в песнях самого праздника; там она омрачила бы светлую праздничную радость. Её место, место для благоговейного размышления над этой стороной празднуемого события в постные дни предпразднства.

Среди песнопений каждой службы наибольшую важность имеют тропарь и кондак, всегда сжато и точно выражающие суть празднования. Тропарь рождественского предпразднства в поэтической форме приглашения к приближающемуся празднику Вифлеема и Эдема сопоставляет событие с вызвавшим его грехопадением Адама и смотрит на Рождество Христово как на возвращение нам рая, которым явилось чрево Девы.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Святой праведный Иоанн родился в селе Суре Архангельской губернии в бедной семье. После окончания Духовной академии святой хотел стать миссионером среди народов Сибири. Но однажды во сне он увидел себя священником, служащим в кронштадтском соборе Андрея Первозванного, в котором он никогда до этого не был. Скоро сон сбылся с поразительной точностью. Кронштадт был местом высылки из столицы различного рода порочных людей, попрошаек и пьяниц. Вот на этих презираемых всеми людей и обратил свою любовь и заботу Кронштадтский пастырь. Каждый день посещал их лачуги, беседовал, утешал, ухаживал за больными и помогал материально. За великие молитвенные труды, самоотверженность и любовь батюшке в награду был дан дар прозорливости и чудотворений.

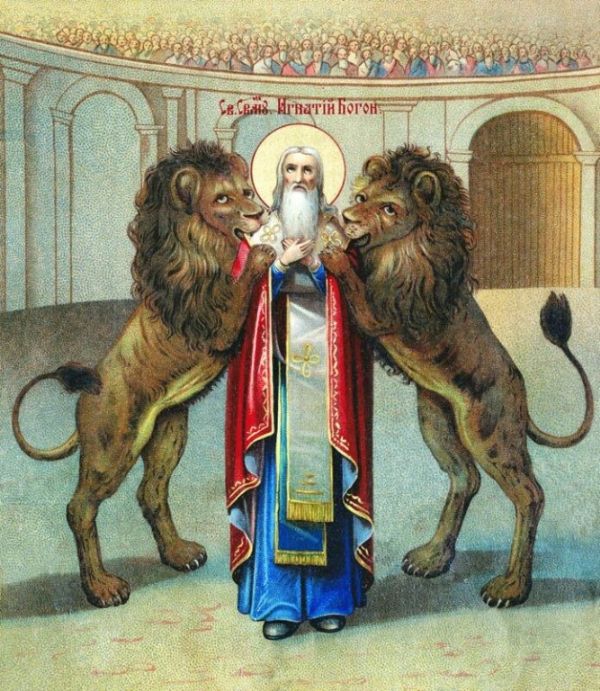

Священномученик Игнатий Богоносец

Святой Игнатий Богоносец имеет особое значение для нас, потому что он близко общался с апостолами, непосредственно от них слышал христианское учение и был свидетелем распространения и развития первых христианских общин. В своих семи письмах он запечатлел для нас апостольскую эпоху.

Святой Игнатий родился в Сирии в последние годы жизни Спасителя. Его жизнеописание повествует, что он был тем отроком, которого Господь взял на руки и сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф.18:3). Богоносцем он назван потому, что, крепко любя Господа, он как бы носил Его в своем сердце. Он был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой Игнатий управлял Антиохийской церковью в течение 40 лет (67–107 гг.). В особом видении он удостоился увидеть небесное богослужение и услышать Ангельское пение. По образцу Ангельского мира он ввел на богослужениях антифонное пение, в котором два хора чередуются и как бы перекликаются. Это пение из Сирии быстро распространилось в ранней Церкви.

В 107 году во время похода против армян император Траян проходил через Антиохию. Ему доложили, что святитель Игнатий исповедует Христа, учит презирать богатство, хранить девство и не приносить жертву римским богам. Император вызвал святителя и потребовал, чтобы он прекратил свою проповедь о Христе. Старец отказался. Тогда его в оковах послали в Рим, где на потеху народа он был отдан на растерзание зверям в Колизее. По пути в Рим он написал семь посланий, которые сохранились до наших дней.

Кроме того в Православии поминают святых, но в Лавре служба им не совершается:

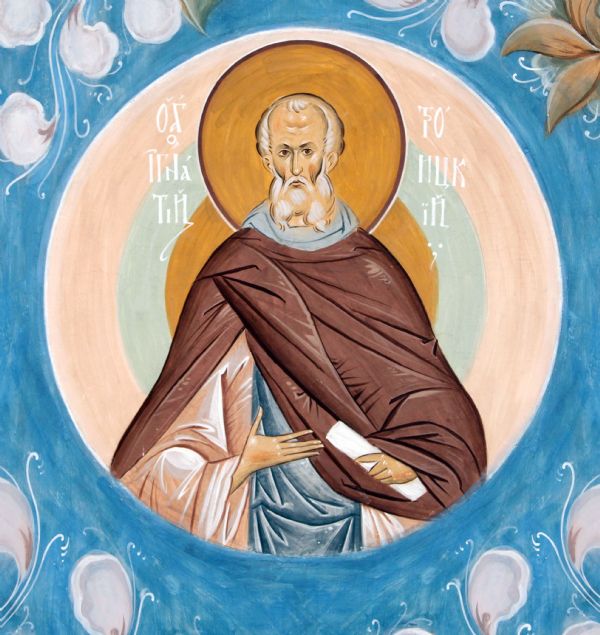

Прп. Игнатия Радонежского (после 1447), ученика прп. Сергия, келейника прп. Никона

Преподобный Игнатий Радонежский (кон. 40-х - 50-е гг. XV в.) – ученик преподобного Сергия и келейник преподобного Никона Радонежского. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Пимена преподобный Игнатий был канонизирован 10 июля 1981 г., и его имя было включено в Собор Радонежских святых. Игнатий происходил из угличских землевладельцев и упоминается в монастырских грамотах как «Игнатей, келейник игуменов». С ним связано одно из посмертных чудес преподобного Сергия, описанное Пахомием Логофетом ок. 1442 г. В Житии рассказывается, что «при настоятеле Никоне у гроба святого Сергия... некий муж духовен, в добродетелех знаменит, именем Игнатий в обители его виде известно святого Сергиа, на бдении всенощнем в церкви стояще на месте своем и поющя с братьями. И тако исповеда братьям». В последующее время воспоминания и рассказы Игнатия о жизни и чудесах преподобного Никона легли в основу жития святого, также написанного Пахомием Логофетом. Об Игнатии сообщается в особой редакции Жития прп. Никона: «Елма благоизволи Бог и в последних днех рода нашего рускых странах многим и великым мужем в добродетели просияти, от нихже бысть и сый блажений отец Никон, якоже ми поведа ученик его присни Игнатие, веди исперва».

Братия Лавры, почившая в этот день:

Бывают на свете люди, которых трудно охарактеризовать какими-либо словами. Они подобны закрытому в ящике сокровищу, недоступному любопытному взору. И даже не предполагаешь, что хранится внутри, какая драгоценность скрывается под внешним убогим видом.

Вот такими свойствами внутренней красоты при внешней, может быть, убогости, всегда отличались истинные рабы Божии. «Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце», — говорит Слово Божие. И какая в этом мудрость, какая правильная оценка достоинства человеческого! Когда Преподобный Сергий копался в своем бедном огородике, на нем была старая-престарая ряска, вся в заплатах. Мужичок, пришедший пешком за пятьсот верст, чтобы посмотреть на знаменитого святого игумена, не увидел в нем ничего особенного. И когда, при его назойливом требовании показать славного чудотворца, ему сказали, что это и есть тот самый Сергий, то мужичок обиделся:

«Сколько трудов я принял, чтобы прийти сюда и поглядеть на Сергия, а вы показываете мне этого рваного монаха».

Так оценивал и оценивает мирской глаз истинных рабов Божиих. И теперь говорят: «О, эти попы и монахи — бездельники. От них никакой пользы нет ни людям, ни семье, ни обществу. Дармоеды, да и только, — наденут длинные платья, да с большими карманами, чтобы денег больше впихнуть туда, и ходят, махая широкими рукавами». Вот такая современная оценка служителей Божиих.

Пишущий эти строки однажды по делам службы шел по улице города. Шел, конечно, в рясе, скуфейке, как положено, чин чином. В стороне от дороги играют два карапуза лет по шести. И вот, когда я поравнялся с ними, они бросили свое занятие и уставились на меня. Один из них, посмелее, подошел и стал внимательно разглядывать мою одежду. Ну, с ног до головы и с головы до ног оценивать. Он, по правде говоря, никогда не видел еще такого явления. Потом вполне серьезным тоном вопросил: «Дядя-тетя, а кто это тебя так обрядил?» Оставалось сочувственно улыбнуться юному философу и, потрепав любовно его за вихор, идти дальше. Вот так же — или почти так — оценивают нашего брата и люди вполне взрослые и по летам, и по разуму, но младенцы по вере.

А вот другой подобный случай — это мнение более серьезного человека. Институтка, совершеннолетняя девушка, случайно попала на территорию Троице-Сергиевой Лавры. В одно прекрасное утро вместе с другими богомольцами она из любопытства подошла на исповедь. Конечно, молитвенного настроения у нее и капли не было. Благодушно, несколько иронически, но не язвительно стала выяснять у исповедующего: «А о чем здесь спрашивают и о чем говорят? Да и вообще, отчего вы так странно одеты и как вы называетесь?». Когда ей кротко и вразумительно заметили, что здесь совершается исповедь и подобные вопросы здесь совсем неуместны, она нисколько от этого не смутилась, но с еще большим интересом и любопытством продолжала свое: «А что такое исповедь? Почему она называется так, а не иначе?». И главное — все это вполне серьезно, по-деловому, без всякого лукавства. Мало этого, спустя недели две шлет письмо, кажется, из Горького (и адресом запаслась!), пишет такому-то монаху. В этом письме искренне выражает свою благодарность за внимание, а в конце сочувственно добавляет: «Неужели вы еще до сих пор носите это ваше несуразное длинное платье?».

Это оценка своеобразная, деловая, с точки зрения людей мира сего, чисто внешнего порядка, только видимого, наглядного облика. Оценка по внешности не только далеко не полная, но по существу неверная, ошибочная.

Я говорю о том, что среди мира земного есть люди, которые остаются не оцененными по достоинству. Часто дается незаслуженно отрицательная оценка их образа жизни, их внешнего вида. К великому сожалению, так поступают по отношению друг к другу не только люди мирские, с нашей верой ничего общего не имеющие, но и люди духовные, верующие, церковные.

Дело в том, что в наше время с огромной скоростью развивается чувство недоверия людей друг к другу. Это настоящая язва, травма неисцельная. Это прямо бич нашей жизни. Жить рядом с таким же человеком, как я, и не иметь к нему дружеского доверия, видеть в нем своего неприятеля, который будто хочет сделать мне только одно зло, вред, — это положение крайне нечеловечное. Тем более не Божеское. И даже в духовной среде, среди служителей Церкви — такое же положение, если не еще большее отсутствие взаимодоверия. Спрашивается, откуда взялось такое недружелюбие, такое недоверие человека к человеку?

Святое Писание, вечно живое, вечно истинное, гласит, что «…по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь» (Мф. 24, 12). А когда любовь охладевает в сердцах, то что же остается?! Нелюбовь, холодность, неприязненность, вражда, недоверие людей друг к другу — все это от утраты любви к Богу и ближним. «Огонь пришел Я низвесть на землю, — говорит Спаситель, — и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк. 12, 49). Огонь есть Любовь, которая все согревает, все освящает, жизнь украшает, отношения улучшает, сердце облагораживает, человеческое достоинство возвышает. Любовь! А где ее нет или где ее мало — там недоверие, неверие, холодность, недоброжелательство, эгоизм, низкое самолюбие, жадность, жестокость, гордость! Дальше идти некуда. Сатана потерял любовь к Богу, потерял доверие к Нему, потерял веру в Него как Всемогущего Бога. Без этого он стремительно пошел по лестнице гордости, а гордость, как известно, низвергает.

Приснопамятный схиигумен Алексий жил тоже в атмосфере недоверия. Хотя он и был в братстве обители Преподобного Сергия, но и здесь его недооценивали, недопонимали. Как истинный схимник, он проводил жизнь довольно суровую и воздержанную. Его внешний облик напоминал древних египетских подвижников, которые проводили время в постоянных трудах, подвигах и молитве. Среднего роста, несколько сгорбленный, с седыми волосами, он постоянно был погружен в какую-то глубокую тайну внутренней жизни. Всегда он будто с кем-то имел невидимую беседу. Ветхая ряска, схимнический куколь, параман — все говорило о его особой, подвижнической, благодатной жизни. Тихая старческая походка, ровный, хотя и слабый голос. Светлый проницательный взгляд…

Когда и откуда прибыл старец Алексий в Лавру Преподобного Сергия, знает один Господь. Какова была его прежняя жизнь, каково происхождение, образование — все это, конечно, интересно знать, но для спасения, в сущности, эти вопросы являются второстепенными, маловажными. Главное — духовная жизнь, близость к Богу, степень духовной зрелости. А этими свойствами схиигумен Алексий обладал в полноте. Близость его к Богу и сила его молитв были для всех очевидны. В народе, да и среди иноков святой обители. настойчиво ходили слухи о чудотворности его святых молитв. Можно больше сказать: старец был обладателем дара прозрения. Не раз его слова, сказанные как бы между прочим, сбывались в точности. Мы не можем здесь говорить о тех или иных чудесных случаях из жизни схиигумена Алексия (это дело будущего историка), но то, что это был человек высокой души и большой святости, несомненно.

Непосредственным послушанием старца было духовничество. Он исповедовал многих из братии святой обители, а главное — масса верующего народа волной текла к нему на исповедь, чтобы сложить тяжесть грехов своих и получить чрез его молитвы благодать обновления. Всегда строгий, сдержанный, несколько задумчивый, всегда молитвенный, старец Алексий исповедовал с большим вниманием и любовью. Сила его пастырского слова была велика. Кажется, ни одно слово, ни один звук не проходили даром: все, что старец говорит в назидание, имеет прямое отношение к тому человеку, с кем он беседует.

Старец читал душу человека, видел все душевные изгибы, раны, скорби. Его слово, согретое отеческим участием и любовию, было целительным бальзамом для больной, измученной души. Никто от него не уходил неутешенным, неободренным. У него для всех хватало отеческой любви, ласки и привета. И старенькая старушка, у которой все горе в том, что ее куры перестали нестись, находит для себя живой, теплый отклик в душе схимничка. И мудрый ученый, блестяще освоивший науку покорения космоса, но потерявший веру, в совершенно простых словах старца получает разрешение волнующих его вопросов. И студент Духовной школы, томящийся под тяжестью разных знаний, но потерявший прежнюю детскую молитву, успокаивается душой от старческого увещевания и молитвы. Словом, люди всякого возраста, пола, образования, занятия находили себе утешение и разъяснение жизни у доброго и мудрого схиигумена Алексия.

Но как уставал старец от этого трудного и тяжелого подвига — духовничества! Бывало, с каким неимоверным трудом возвращался он из исповедной в свою одинокую келию! Как много горя и грехов нес он на своих старческих плечах! Последнее время его обязательно кто-нибудь вел, осторожно придерживая за руки, иначе старец сам не добрался бы до своего угла.

Надо сказать, что у отца Алексия никогда не было келейника. Он делал все сам, никто за ним не ухаживал. Представьте теперь положение одинокого старца-схимника. Пришел он еле живой в свою монашескую келию. Кто его здесь ждет? Кто и что ему приготовил? Кто для него позаботился хотя бы о самом нужном и необходимом? И тем не менее в его бедной келейке были порядок и чистота. Одежда его была хотя и бедная, монашеская, но чистая, опрятная, приличная.

Внешняя опрятность и чистота говорили о внутренней душевной его чистоте. И какой большой урок дает нам этим старец! Часто у нас, по нашей лености и нерадению, бывает «образцовый беспорядок» в наших келиях, жилых комнатах. Не говорит ли это о том полном беспорядке, хаосе, неустроенности, которые царят в наших душах? Если уж мы не можем или не хотим навести внешний порядок в том, что у нас перед глазами, что мы видим, то как же приведем в порядок свою душу, очистим, выметем свои грехи, которых так часто не видим и не замечаем!

Любил старец порядок, любил он внешнюю и внутреннюю чистоту, сам ее соблюдал и учил этому других. Особенное тяготение к нему имели воспитанники и студенты духовных школ. Они старца просто-напросто осаждали. Не давали ему никакого покоя, никакого прохода. Ведь сколько у них разных вопросов, скорбей, волнений! Решиться идти по духовному пути, да еще быть священником в наше туманное, тревожное время — дело совсем не легкое. А тут еще неудачи в учебе: то по грамматике славянского языка получил семинарист «двойку», то по догматике ничуть не больше, то по пению — нет слуха, следовательно, тоже «два». Вот с этими всеми скорбями и бегут ребята к схимнику Алексию, выкладывают ему свои переживания, нужды.

Старец понимал своих юных друзей, он знал прекрасно, на что идут эти молодые люди, что их ожидает в будущем, какой крест, может быть, кровавый, готовится им на жизненном пути. Потому он и относился к ним с особой любовью, отеческим вниманием, а главное — горячо молился за них.

Вспоминается одно его краткое, но страшное предсказание. Оно было вызвано поведением одного семинариста, который, находясь в составе студенческой десятки, вел себя на клиросе как-то развязно и непристойно. Видя его «не блестящее» поведение, один монах сказал об этом схиигумену Алексию, который проходил мимо клироса. Старец кротко посмотрел в сторону семинаристов и тихо сказал: «Не брани их, не надо. Они ведь учатся на великое горе…». Когда мне сказали об этом, я был поражен словами старца и в душе своей грешной был недоволен, что он так резко и устрашающе говорит об учащихся. Мне казалось, что надо было бы ободрять учащихся на тяжелом пути и отеческим словом воодушевлять их, а тут совсем наоборот: старец устрашает своим пророчеством об их будущем горе. Но ведь, по существу, пастырский подвиг есть мученичество. Вот старец Божий и имел в виду, что будущее у этих молодых людей горькое, трудное и многострадальное.

Предо мной старая групповая фотография 1953 г. На ней отец Наместник и некоторые из братии. С правой стороны от отца Наместника четвертым сидит схиигумен Алексий. На нем вся схимническая одежда. Смущен он, озадачен и как-то неловко сидит в кресле. Послушание: приказали — вот и пришел. Монашеское ведь дело. Что скажут, куда пошлют — пойдешь. Конечно, заставили — и как он неудобно, неуютно чувствует себя перед объективом фотоаппарата! Кроткая и нежная душа! Точно дитя малое смущается пред лицом взрослых, так он чувствует себя неловко за этим мирским незадачливым занятием. Да разве бы он стал фотографироваться? И зачем ему все это? Так говорит вся его фигура, выдает весь его внешний вид. Но как ни трудно тогда было фотографироваться отцу схимничку, а нам теперь очень приятно посмотреть на него. Посмотреть, умилиться душой и озариться светлыми о нем воспоминаниями.

Бурно течет река, далеко расходятся ее волны. Несет она на своем пути все, что попадается, все дальше и дальше. Но вот расширяются берега, умиротворяются воды, тише и ровнее скользят они по необъятно широкому руслу. И чем ближе безбрежное море, тем спокойнее и торжественнее становится река, пока не вольется своими водами в неизмеримый, бесконечный океан…

Бот так и жизнь всякого человека, особенно же человека святого, праведного. Сначала бурна и клокотлива его жизнь — жизнь юного подвижника. Сколько борьбы со страстями и пороками! Сколько страшных опасностей и падений! Но чем дальше течет река жизни, тем ровнее, спокойнее становятся дни. Утихают страсти, расширяется духовный кругозор и растет жизненный опыт, глубже и умереннее делается душа, светлее и радостнее открываются загробные дали, пока не придет душа к своему земному пределу и… трепетно переступив грань смерти, окажется в океане вечности…

Земная жизнь схимника Алексия подходила к своему концу. Можно было не сомневаться, что Господь открыл Своему избраннику время его кончины. Старец стал более задумчив, более собран, кроток в разговоре. Он совсем редко стал появляться на исповеди, редко и в храме Божием. Часто болел. Часто причащался Святых Христовых Тайн. Находился более всего в своей келии и, сидя или лежа, читал Иисусову молитву.

Я не ведаю тайны его блаженной смерти. Не знаю, в какие минуты светлые Ангелы озарили бедное его жилище… Я… я увидел новый гробик. Он стоял посреди Трапезного храма. Стоял одинокий, украшенный, освещенный горящими свечами. «Умер схимник отец Алексий» — ответил один из братии на мой вопросительный взгляд. Вечером его отпевали. Народ плакал, монахи сосредоточенно собирали в путь своего дорогого собрата. Один из духовных детей старца (ныне он уже архиерей нашей Православной Церкви) сказал глубокое, прочувствованное слово. Помню, почти все рыдали. Был потрясен и я. Потом — последнее целование умершему, и… мерные стуки молота навеки закрыли от нас дорогого отца и молитвенника. Окрыленный духовно молитвами Преподобного Сергия, и этот странник земли, великий труженик святой обители, закончив свой земной путь, голубем светлым воспарил на Небо, где и теперь веселится радостью неизреченной в вечном блаженном чертоге рая.

Слава Тебе, Боже наш, что Ты даешь покой и веселие труженикам земли сей! Слава Тебе, Преблагий, что Ты так щедро награждаешь людей за малые земные труды, соделанные во имя Твое! Как хорошо жить, трудиться, плакать, молиться, когда знаешь, что Отец Небесный так добр, так милостив: не оставит без награды и малое доброе дело наше.

Вот сижу у открытого окна своей келии и вижу, как чистое небо раскинулось над святой обителью. Мерно плывут белые пушистые облака; то озабоченно быстро, то тихо и спокойно пролетают птицы. Веет ветерок и колышет верхушки деревьев. Нерушимо стоят зубчатые стены древней святой обители, оградив собою святые храмы, соборы, часовни, дорогие святыни…

…По двору святой Лавры тихо идет согбенный схимничек. Он как-то странно… или идет, или просто плывет над белой дорожкой… Весь он сияет, весь светится… На лаврской колокольне вдруг раздался вечерний благовест… Как хорошо он будит задремавшего инока. Привидится же такое! Да, ходили они здесь, и совсем недавно. Бывают и теперь они среди нас — но как? Невидимо.

«Вечная ваша память, достоблаженные отцы и братия наша, приснопоминаемые…».

Данный текст является ознакомительным фрагментом. У Троицы окрыленные Тихон (Агриков)

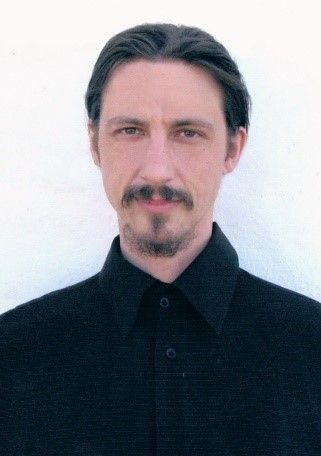

Монах Виссарион (в миру – Александр Вячеславович Титов) родился 19 сентября 1975 года в г. Риге Латвийской ССР, в русской семье. Отец – Вячеслав Евгеньевич Титов, 1942 г.р., мать – Любовь Константиновна Титова, 1949 г.р., сестра – Светлана Вячеславовна Титова, 1972 г.р. В 1992 году Александр окончил среднюю школу. После школы год работал санитаром в онкологическом диспансере г. Риги, потом слесарем на заводе «Коммутатор», оператором пилорамы и кочегаром городского лесхоза, водителем в отделе вневедомственной охраны г. Риги.

4 мая 1992 года, в возрасте 17 лет, Александр крестился в Александро-Невском соборе г. Риги. Небесным покровителем крестившегося стал святой благоверный великий князь Александр Невский (память – 6 декабря). В своей автобиографии Титов напишет: «Моему обращению способствовала встреча в 2004 году с одним семинаристом, общение с которым изменило мои взгляды на жизнь и привело к моему воцерковлению. Причем у меня появилось горячее желание трудиться и жить при храме…» В 2004 году юноша стал трудиться на различных послушаниях при Успенском храме г. Елгава. В том же году он получил российское гражданство. С 2006 года нес послушания при храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» г. Челябинска. Благодаря этому он получил возможность тесного общения со священниками и у него зародилась и стала крепнуть мысль о всецелом служении Богу в монашеском чине. Александр стал посещать монастыри, в том числе и знаменитую Пюхтицкую обитель. В результате своих духовных поисков он добрался в 2008 году до Троице-Сергиевой Лавры. Ему очень понравилось в одном из подворий Лавры – Сергиевском скиту в с. Благовещенье Сергиево-Посадского района Московской области. Там он и остался с благословения настоятеля, нес общие послушания. 2 марта 2011 года – зачислен в число насельников Лавры, духовник – настоятель Сергиевского скита Лавры игумен Филарет (Харламов).

В декабре 2014 года в результате медобследования у Александра была выявлена неизлечимая смертельная болезнь – миелофиброз. Это известие он мужественно воспринял как знак свыше и отреагировал на него по-христиански. Им было подано прошение на имя Священноархимандрита Лавры Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о постриге в монашество. В прошении говорилось: «С самого раннего моего воцерковления свою жизнь я мыслил в служении Богу и ближнему. И теперь желание всецело пещись о едином на потребу, усиленное открывшейся тяжелой болезнью, принуждает меня просить благословения Вашего Святейшества на монашеский постриг». Постриг был благословлен и 5 апреля 2015 года, в Неделю 6-ю Великого поста, Вербное воскресенье, в Никоновском приделе Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Наместником Лавры архиепископом Сергиево-Посадским Феогностом послушник Александр был пострижен в монашество с именем Виссарион, в честь преподобного Виссариона, пустынника Египетского, чудотворца (память – 19 июня), и оставлен на послушании в Лавре.

За годы пребывания в Сергиевском скиту монах Виссарион зарекомендовал себя дисциплинированным и исполнительным, все возложенные на него труды выполнял охотно и старательно. Регулярно посещал монастырские службы и участвовал в церковных таинствах. По воспоминаниям братии он был человеком высокой духовной жизни, в общении же отличался скромностью и немногословием.

2 января 2017 года, около 18 часов вечера, монах Виссарион скончался. Его отпевание было совершено в Сергиевском храме Сергиевского скита. Почивший погребен на братском кладбище в с. Деулино.

Некрополь (раздел в разработке)

Одоевский князь Василий Федорович, боярин, † 20 декабря 1686 года.

Представитель княжеского рода Одоевских — одной из старших ветвей Рюриковичей. В числе славных предков В. Ф. Одоевского можно назвать князя Михаила Всеволодовича Черниговского, замученного Батыем 20 сентября 1246 года. Князь Василий Федорович едва не погиб во время стрелецкого бунта в Москве. Бунтующие стрельцы получили донос будто бы князь говорил: «Стрельцов вешать и казнить и рубить». В 1682 году князь Одоевский участвовал в Земском соборе, на котором было принято решение об отмене местничества.

Шахонский князь Феодор Алексеевич, † 20 декабря 1872 года.

Из древнего боярского рода (с 1703 года). Умер в монастырской гостинице.

Один день в истории Лавры:

Собор Успения Божией Матери лавры

Собор Успения Божией Матери один из древнейших соборов Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, был построен в XVI в. по указанию царя Иоанна Грозного. Собор был освящен уже после кончины царя в 1585 году в день Успения Божией Матери в присутствии царя Феодора Иоанновича и царицы Ирины. В честь святых, покровителей царской семьи, были освящены также два придела: великомученика Феодора Стратилата и святой мученицы Ирины. Позже, в ходе героической обороны Троицкой обители в 1608-1610 гг. был устроен и третий скрытый придел в честь святителя Николая. Во время осады, в ноябре 1608 года здесь началась эпидемия цинги. Архимандрит Иоасаф с братией обратились к помощи и заступлению святителя Николая Чудотворца и в день его памяти 22 мая освятили в Успенском соборе новый Никольский придел. Вскоре после этого болезнь прекратилась. Внутри Успенского собора сохранились два бронзовых литых и чеканных паникадила XVII века работы мастеров московской Оружейной палаты. В храме находятся надгробие Марфы Старицкой, а также надгробие архиепископа Рязанского Моисея (1651г.), духовника царя Михаила Федоровича Романова, священноархимандритов Лавры архиепископа Московского Августина (Виноградского; 1819 г.) и митрополита Московского Макария (Булгакова; 1882 г.).