22 декабря по старому стилю

Календарь Лавры

Рождественский пост

«Господь обещал прощение кающемуся, но никому не обещал завтрашнего дня».

Состав службы дня

Предпразднство Рождества Христова

Назначая для двунадесятых праздников многодневные попразднства (для Владычных праздников 7 или 8 дней, а для Богородичных – 4 дня), церковный устав предпразднство для всех безразлично праздников ограничивает одним лишь днем. Исключение из этого правила он дает только для двух, величайших после Пасхи, праздников Рождества и Крещения, давая первому из них 5, а второму 4 дня предпразднства.

Служба первого дня предпразднства Рождества Христова (2 января), длящегося 5 дней, обычно начинается такими словами:

«Предпразднуем, людие, Христово Рождество и, вознесше ум к Вифлеему, вознесемся мыслию: и усмотрим Деву душевными очами, идущую родити в вертепе всех Господа и Бога нашего».

Отличаясь такою продолжительностью, предпразднство Рождества Христова заметно выделяется из других предпразднств ещё одной стороной. Считая Рождество Христово другой «Пасхой», церковный устав предпразднство его отождествляет с предпасхальной Страстной седмицей, приближая службы этого предпразднства к страстным: на каждый день предпразднства на повечериях положены каноны, составленные по образцу канонов Страстной седмицы и исполняемые их напевами.

В каждом из пяти предпразднственных дней можно усмотреть какую либо общую мысль (тему). Так в трипеснце на 2 января дается образ боговочеловечения, а слушатели призываются к духовному бодрствованию как верному средству достойно приготовить себя к встрече грядущего воплотиться Избавителя. В трипеснце на 3 января изображаются богоубийственные, но тщетные замыслы Ирода, и здесь же звучит призыв принести Рождающемуся слезы покаяния как средство, очищающее душу от всякой богопротивной мысли иродовской. Канон под 4 января тоже касается Иродовых неистовых планов и противопоставляет злобе этого безумца мудрость и любовь волхвов. В тропарях трипеснца под 5 января слышится особенно настойчивый призыв к нравственному и умственному приготовлению нас к достойной встрече праздника. Полный канон под 6 января представляет духовному взору слушателей блага воплощения: возрождение, возведение человека «к первому благородию», свободу всем верным.

Песнотворцы трипеснцев и канонов стремятся в своих творениях раскрыть глубину таинства Боговоплощения. Сын Божий воспринял образ раба и применил Свою Божественную славу на рабское уничижение. Воплощение явилось для Него своего рода крестом — первым крестом, может быть, не менее тяжелым, чем крест последний. Господь Иисус Христос принимает «перстность» человеческого естества, образ своего создания — человека. Это и есть внутренний крест. Но уже при самом рождении Его ждет и крест страданий, гонений и скорбей. Он только родился и уже находится в смертельной опасности от злобы Ирода, коварно замыслившего убить Богомладенца; далее — бегство в Египет, опасность пути, пребывание в чужой языческой стране и многие другие скорби.

Эта важная сторона события Рождества Христова почти не выдвигается в песнях самого праздника; там она омрачила бы светлую праздничную радость. Её место, место для благоговейного размышления над этой стороной празднуемого события в постные дни предпразднства.

Среди песнопений каждой службы наибольшую важность имеют тропарь и кондак, всегда сжато и точно выражающие суть празднования. Тропарь рождественского предпразднства в поэтической форме приглашения к приближающемуся празднику Вифлеема и Эдема сопоставляет событие с вызвавшим его грехопадением Адама и смотрит на Рождество Христово как на возвращение нам рая, которым явилось чрево Девы.

Суббота пред Рождеством Христовым

Последняя суббота перед праздником Рождества Христова называется Субботой перед Рождеством Христовым. Уставом положено читать в эту Субботу особые Апостол (Гал., зач. 205) и Евангелие (Лк., зач. 72), имеющие отношение к явлению в мир Христа Спасителя.

Святая великомученица Анастасия Узорешительница

Святая великомученица Анастасия Узорешительница преставилась около 304 г. Она пострадала во время правления императора Диоклетиана. В те времена в темницах Рима томилось множество христиан. Переодевшись нищенкой, она повсюду ревностно служила узникам: посещала темницы, кормила, лечила, а часто и выкупала заключенных, страдавших за веру во Христа. Святая Анастасия особо почитается в местах лишения свободы, где человек зачастую теряет опору под ногами, попадает в такие условия, когда надеяться можно лишь на Бога. До революции в нижнем этаже Семинарского храма лавры в 1901 был устроен храм в честь святых великомучениц Варвары, Анастасии и мученицы Акилины. До настоящего времени храм не сохранился.

Братия Лавры, почившая в этот день:

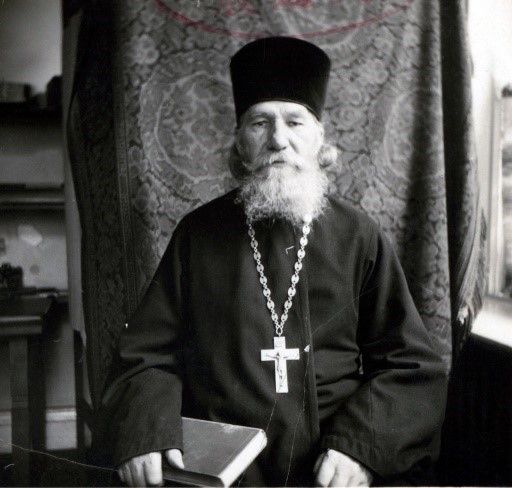

4 января 1971 года отошел ко Господу один из выдающихся старцев ХХ столетия, духовник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры схиархимандрит Серафим (Семеновых), в монашестве отец Петр.

Схиархимандрит Серафим родился 24 сентября 1878 года в деревне Семеновы Вятского уезда Медянской волости Вятской губернии[1]. При крещении ему было дано имя Роман — в честь преподобного Романа Сладкопевца. И действительно, Господь одарил его музыкальными способностями: он был обладателем красивого баритона и любил петь на клиросе. Также отец Серафим играл на фисгармонии. Уже перед смертью он подарил эту фисгармонию лаврскому архимандриту Пимену (Никитенко)[2].

Родителей Романа звали Сергий и Иулиания. Вероятно, отец умер рано, — батюшка его почти не помнил. Мать воспитывала сына одна. Когда Роман немного подрос, мать отдала его в учение аптекарям — мужу и жене пожилого возраста. Они обучали его своему ремеслу, а он им помогал, будучи крепким, сильным и расторопным юношей.

Роман любил церковь и часто бывал в храме. Его тянуло к монашеству, и он обратился к своим благодетелям, чтобы те отпустили его в монастырь. Сначала они воспротивились, потому что боялись, что некому будет им помогать в старости, но потом дали свое согласие.

Роман поступил в Александро-Невский Филейский монастырь. Там он нес послушание помощника гостинника — готовил самовары для приезжих гостей и горячими поднимал их на второй этаж гостиницы. Гостинник раньше жил на Афоне и много рассказывал о Свято-Пантелеимоновом монастыре. Эти рассказы вызвали у Романа горячее желание подвизаться на Святой Горе, и он, испросив благословения, отправился в путь. Роман знал, что сначала нужно добраться до Одессы, но денег у него не было, и он пошел пешком. Юноша добрался до реки как раз в период половодья: вода поднималась, а на берегу находились склады с зерном, и хозяин этих складов нанимал людей, которые бы помогли ему перенести пшеницу на противоположный берег, где в безопасном месте были построены новые амбары. Роман был сильным молодым человеком: он брал под каждую руку по мешку, сажал хозяина на плечи и переходил реку. Так ему удалось заработать на дорогу.

Сначала он поехал в Киево-Печерскую Лавру — взять благословение на посещение Афона. Там его желание одобрили, и он направился в Одессу, а оттуда — в Грецию, на пароходе. Было это в 1900 году. Бытует устное предание, что благословение на поступление в Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне Роман Семеновых также получил у святого праведного Иоанна Кронштадтского.

На Афоне он прожил восемь лет. Пел на клиросе, давил оливковое масло и нес другие послушания. «Я давил оливковое масло, — рассказывал архимандрит Петр игумену Косме (Алехину), который долгие годы был келейником старца[3]. — Масло делили на три части. Одну часть держали для светильников, зажигаемых в монастыре. Другую расходовали на приготовление пищи. Третьей наполняли лампады».

В Свято-Пантелеимоновом монастыре отец Петр нес послушание одновременно с преподобным Кукшей Одесским, с которым и в 1940–1960-е годы поддерживал отношения, вплоть до кончины преподобного в 1964 году. Впоследствии братия Троице-Сергиевой Лавры спрашивали у отца Петра, знал ли он старца Силуана Афонского, который также пел на клиросе афонского монастыря в те годы. «Наверное, знал», — отвечал он.

Через восемь лет Роману довелось увидеть на Афоне соловецких схимников — их облачения были расшиты красной нитью. И его потянуло обратно на Родину. Он пошел к помощнику благочинного взять благословение на возвращение в Россию. Но тот ответил ему: «Неполезное дело ты затеял. Лучше возьми отпуск на две недели и обойди всю гору Афон. Поклонись святыням во всех монастырях. Усердно молись угодникам Божиим. Потом поймешь, как тебе поступить». Наверное, на Афоне уже знали, что именно назревает в России.

Роман походил по Афону, помолился, и дух уныния от него отошел. Но когда он вернулся к себе в монастырь, через какое-то время уныние снова стало его одолевать. И вот однажды пел он на левом клиросе, и появилась перед ним Светолепная Жена, Которая взошла на амвон, посмотрела на один клирос, потом — на другой, перекрестила Царские врата и вошла в них. Это было первое явление отцу Петру Божией Матери. По свидетельству протодиакона Сергия Голубцова, Пресвятая Богородица явилась с сонмом мучениц. Об этом чудесном посещении отец Петр также рассказывал архимандриту Илии (Рейзмиру) и игумену Косме (Алехину).

Через некоторое время опять стали докучать Роману помыслы о возвращении на Родину. Он снова пошел к помощнику благочинного. «Ну, если уж ты так хочешь, то поезжай», — сказал тот ему, отпустив на этот раз без всякого сожаления, поскольку братии в обители было много. По воспоминаниям отца Петра, одних только сапожников, которые шили обувь монахам, было двести человек. И Роман отправился на Соловки. Но резкая перемена климата сказалась на его здоровье — через полгода он заболел. На шее образовался нарыв большого размера. Врачи вскрыли его, и натекло полмиски гноя. «Вам здесь не по климату, — сказали ему соловецкие лекари. — Отправляйтесь в среднюю полосу России».

Роман направился в Свято-Николаевский Белогорский монастырь Пермской епархии, где примерно в 1912 году был пострижен в монашество с именем в честь святителя Петра Аргосского, чудотворца. Позже его рукоположили во иеродиакона в том же монастыре. Хиротонию совершил епископ Пермский и Соликамский Палладий (Добронравов).

Белогорский Свято-Николаевский монастырь славился очень строгим уставом, основанным на уставе и традициях Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Практиковалось ежедневное открытие помыслов старцу и безусловное послушание ему. Старцем являлся преподобномученик архимандрит Варлаам (Коноплев), настоятель монастыря, окормлявшийся у святого праведного Иоанна Кронштадтского и обращавшийся также за советами к преподобному Гавриилу Седмиезерскому (Зырянову). Были в обители и другие старцы.

В 1909 году началось устройство при Белогорском монастыре, в Осинском уезде Пермской губернии, Преображенского скита (Фаворская Спасо-Преображенская пустынь), который возглавил игумен Ювеналий (Килин), в будущем архиепископ. К нему и начал обращаться за духовными советами отец Петр, перейдя в этот скит. С тех пор и до самой смерти владыки Ювеналия продолжалось их тесное духовное общение и дружба.

В 1918 году насельники Белогорского монастыря и его скитов подверглись репрессиям: в августе, после ряда обысков и арестов, были убиты 34 монаха, в том числе преподобномученик Варлаам (Коноплев). Еще в июне был убит священномученик Андроник (Никольский), архиепископ Пермский и Кунгурский, а в декабре того же года расстреляли епископа Феофана Соликамского, священномученика.

В 1919 году, опасаясь кровавых расправ, отец Ювеналий собрал все имевшиеся в скиту средства и продукты, разделил между братией, сказал: «Отцы и братия, я не могу вас спасти. Спасайте каждый сам себя», — и отпустил всех с миром. Буквально на следующий день после этого в монастырь ворвались красноармейцы, побили стекла, устроили пожар…

В июне 1919 года, после разорения монастыря, отец Ювеналий вместе с отцом Петром и иеромонахом Иосифом направились на Дальний Восток, делая остановки в Чите, Новосибирске, Иркутске. В Чите отец Ювеналий временно, до 1920 года, занимал должность настоятеля Верхнеудинского мужского монастыря. В Иркутске отцы получили святыню — часть мантии святителя Иннокентия Иркутского. В конце пути прибыли в Уссурийск — на границу с Маньчжурией. Чтобы перейти границу, нужно было предъявить документы. Отец Петр показал удостоверение о том, что награжден памятной медалью императора в 1913 году, во время празднования в России трехсотлетия дома Романовых, и их обоих с радостью пропустили. Некоторое время жили они в Маньчжурии.

В 1922 году архимандрит Ювеналий был назначен настоятелем Казанско-Богородицкого монастыря на Крестовском острове близ Харбина. Эта обитель была основана по благословению епископа Харбинского и Маньчжурского Мефодия (Герасимова) и стала впоследствии самой значительной и известной среди всех русских православных монастырей на территории Китая. Здесь был введен устав Белогорского Свято-Николаевского монастыря, существовало и старчество. В монастыре подвизались схиигумен Михаил (Игнатенко) и игумен Игнатий (Мелехин), почитаемые старцы того времени. Здесь же поселились иеромонахи Петр (Семеновых) и Иосиф. Настоятелем монастыря владыка Ювеналий был и впоследствии (1940–1946), уже в сане епископа, а сам монастырь просуществовал до 1960 года.

В 1923 году архимандрит Ювеналий и иеромонах Петр по какой-то причине уехали в Европу. Там отец Ювеналий стал настоятелем находящегося в сильно запущенном состоянии монастыря Витовница в Сербии. Вместе с отцом Петром они пытались возродить обитель, но дело, видимо, не пошло. Отец Петр стал работать законоучителем в школе, а отец Ювеналий некоторое время служил в храме, где почивали мощи святителя Саввы Сербского, а затем, получив в дар частичку его мощей, вернулся в Харбин. Эту частичку он впоследствии поместил в кафедральном соборе Ижевска.

В Харбин архимандрит Ювеналий (Килин) возвратился в феврале 1924 года. Он был назначен настоятелем монастыря в поселке Новый Мадегоу, в котором устроил типографию и больницу. Иеромонах Петр (Семеновых) не вернулся вместе со своим другом в Харбин, а отправился на Афон. С этой поездкой связано второе явление отцу Петру Пресвятой Богородицы.

На праздник Казанской иконы Божией Матери отец Петр служил. После Литургии, придя в комнату, он прилег отдохнуть, и ему представилось видение: он вышел во двор и увидел в воздухе большую Казанскую икону Пресвятой Богородицы. После этого отец Петр понял, что должен вернуться на Святую Гору.

Попрощавшись с отцом Ювеналием, он отправился в путь, и на корабле, по дороге в Константинополь, с ним произошел удивительный случай. К нему подошел молодой матрос и сказал: «Вот ты такой молодой, а поп. Что же, в Бога веруешь?» — «Верую», — отвечал отец Петр. — «А я не верую», — сказал ему матрос. — «Подожди, уверуешь», — ответил отец Петр. И совсем скоро случилась на море буря. Судно бросало по волнам, и тогда в урагане он услышал матроса, который держался за мачту на палубе и кричал издалека: «Батюшка! Я верую теперь в Бога!» Вот так, молитвами отца Петра, Господь привел этого человека к вере.

Добравшись до Константинополя, батюшка понял, что средства у него практически закончились, а нужно было где-то ночевать, питаться и ехать дальше, на Афон. И тогда отец Петр взял крест и Евангелие, надел епитрахиль, поручи и встал на рынке, предлагая проходящим мимо отслужить для них панихиду или молебен. Так он заработал немного денег и отправился в путь дальше. Но на Святой Горе его не приняли, так как опасались «советских монахов».

По дороге обратно корабль снова накрыла сильная буря, и в конечном итоге судно буквально выбросило на остров Аргос. В этом был виден особый Промысл Божий, ведь в монашестве батюшка получил имя святого Петра Аргосского. Отдышавшись, несколько человек пошли в церковь. Там они встретили местного архиерея, а тот не только благословил их на дальнейшее путешествие, но и вынес хлебы для них и для других пассажиров корабля.

Потом Господь привел отца Петра в Дрезден, где батюшка служил два года. Однако из Дрездена вновь пришлось ехать в Китай, в Казанско-Богородицкий монастырь на Крестовском острове, к владыке Ювеналию, которого к тому времени уже рукоположили во епископа. Там, в Харбине, отец Петр жил и служил во время Великой Отечественной войны. В Германии и в Китае вплоть до 1946 года он входил в состав клира Русской Зарубежной Церкви.

По окончании войны Святейший Патриарх Алексий I (Симанский) разослал священнослужителям-эмигрантам приглашения вернуться на Родину. Получил такое приглашение и епископ Ювеналий. Вернувшись в Россию в 1947 году, они с отцом Петром пришли в Московскую Патриархию. Поначалу их поселили на чердаке Патриаршей резиденции в Чистом переулке, а через пару дней даже переселили в подвал. Но спустя какое-то время епископ Ювеналий, представившись Святейшему Патриарху Алексию I, уехал в Псково-Печерский монастырь. После окончания Великого поста он получил назначение на Челябинскую кафедру. Так отец Петр оказался в Челябинске.

Однажды он купил в городе газету и прочитал заметку об открытии Троице-Сергиевой Лавры. Он показал эту газету владыке Ювеналию, и тот благословил его отправляться в Загорск. В 1948 году отец Петр приехал в Троице-Сергиеву обитель и был принят в число братии. К тому времени ему было уже 70 лет. В Лавре он нес различные послушания. Сначала был келарем, затем стал духовником, причем не только братии Лавры, но и всей Московской епархии. Митрополит Пимен во время управления епархией благословлял свое духовенство исповедоваться у архимандрита Петра каждый пост. С 1961 года отец Петр был духовником Патриарха Алексия I. По воспоминаниям духовных чад, духовником он был строгим, но и хорошим. Когда был помоложе, исповедовал братию в столовой, после ужина. Сначала проводил общую исповедь, а затем братия подходили к нему каждый по отдельности. Позднее, когда батюшку уже одолевали немощи, он каждую пятницу или под праздник принимал исповедь у себя в келии.

«Уж на что был у нас особенный иеродиакон Софроний (Кузин)[4], он и то все время исповедовался у отца Петра. Также у него исповедовались архимандрит Наум (Байбородин)[5], архимандрит Николай (Самсонов)[6]», — вспоминал келейник старца игумен Косма (Алехин). Отец Петр старался удовлетворить духовные нужды всех. Говорил, что монах должен иметь у себя настольной книгой «Вопросы и ответы» преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.

Некрополь (раздел в разработке)

Хворостинин князь Федор Юрьевич, боярин, погребен 22 декабря 1655 года.

Пользовался особым расположением царя. Чаще всего «вина наряжал при государевом столе». Участвовал в чине бракосочетания царя Алексея Михайловича с Марией Милославской. Второй воевода Передового полка в походе из Смоленска против польского короля. Тяжелобольной принял монашество и спустя год умер.

Один день в истории Лавры:

Архм. Петр (Семеновых) – духовник братии Лавры

Архимандрит Петр (Семеновых), был духовником братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры до архимандрита Кирилла (Павлова). В 1895 году он поступил в один из российских монастырей в возрасте 18 лет. Неся послушание в гостинице, он познакомился с монахом, который рассказал ему о Святой Горе Афон, куда он вскоре уехал и где подвизался восемь лет в Русском Свято-Пателимоновском монастыре. За ревностное послушание и умилительное пение он сподобился видения Божией Матери. Сильная тоска по Родине заставила его вернуться в Россию. По возвращении он принял монашество и был рукоположен в иеродиакона, а затем в иеромонаха. Во время, гражданской войны он уехал из России и находился в эмиграции в Харбине, вплоть до самого окончания Великой Отечественной Войны. Вернувшись на Родину в 1948 году он поступил в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, и в 1952 года был назначен духовником братии. Он был неутомимым тружеником, по-монашески собранным и скромным. В то время в Лавре после ужина и вечерних молитв проводилась общая исповедь. Отец Петр исповедовал всю братию, и старался удовлетворить духовные нужды всех. Говорил, что монах должен иметь у себя настольной книгой «Вопросы и ответы» Варсонофия Великого. Скончался отец Петр 4 января 1971 года. За месяц до смерти он принял схиму с именем Серафим.

Прп. Варнава Гефсиманский стал в этот день послушником Гефсиманского скита

4 января 1858 года – в число послушников Гефсиманского скита определен вольноотпущенный крестьянин помещицы княгини Щербатовой Василий Ильич Меркулов (1831–1906), в будущем знаменитый старец Варнава (Меркулов), преподобный Варнава Гефсиманский.

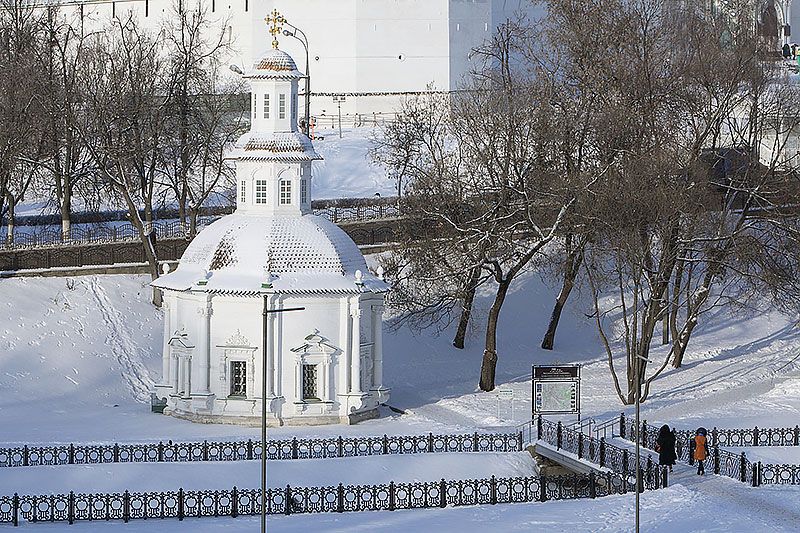

День освящения церкви в честь Рождества Богородицы в Странноприимном доме

4 января 1873 г. – в новом главном здании лаврского Дома призрения была освящена домовая церковь в честь Рождества Богородицы. В настоящее время дом именуется Странноприимным и является общежитием для работников лавры