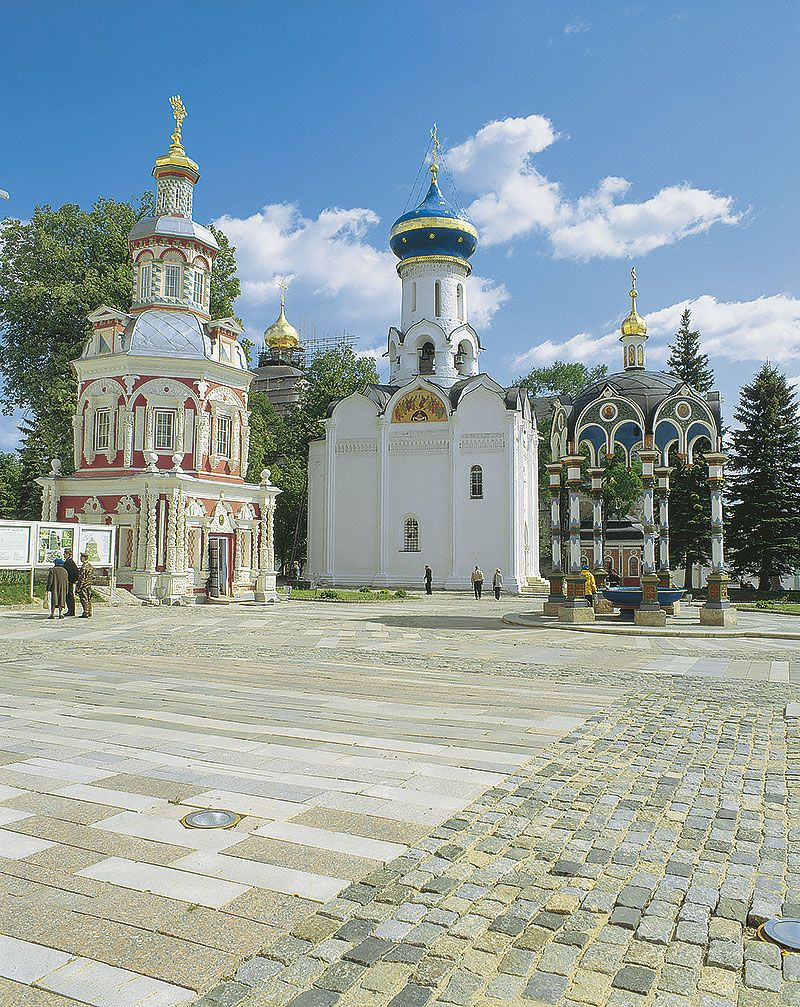

Календарь Лавры 2025

14 мая по старому стилю

Календарь Лавры

Поста нет

«По уважению и любви к высшим не очень удаляйся от них, но и не очень приближайся к ним, чтобы не случилось быть им в тягость».

Состав службы дня

Святитель Исаия Ростовский

Святитель Исаия Ростовский в молодости принял постриг в Киево-Печерском монастыре при преподобном Феодосии Печерском. Возглавив Ростовскую кафедру, стал истинным просветителем, обратившим в христианство жителей Ростовской земли. На местах капищ, посвященных славянским божествам, строились храмы, население крестилось целыми семьями и даже селами. Святитель Исаия прославился многими чудесами и мирно почил в Ростове в 1090 г. Его мощи покоились в местном Успенском соборе и были обретены столетие спустя. Не раз приходил поклониться его святым мощам уроженец Ростова отрок Варфоломей – будущий преподобный Сергий Радонежский. Глава святителя Исаии ныне покоится в Серапионовой палатке Троицкого собора Лавры.

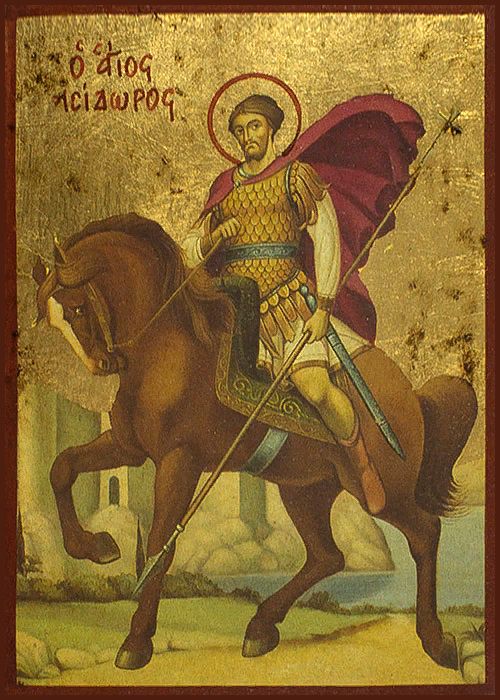

Мученик Исидор Хиосский

Святой мученик Исидор жил в третьем веке, он был родом из Александрии, но обосновался на греческом острове Хиосе. Он был христианином, вел воздержанную и скромную жизнь. В первый год правления императора Дэкия, в середине третьего века, был издан указ призвать всех способных служить в войсках Римской империи. Исидора, рослого и крепкого, приняли в полк военачальника Нумерия. Другой императорский указ повелевал, чтобы все воины поклонялись римским языческим богам и приносили им жертвы. Не подчинившиеся указу должны были предаваться на мучения и смерть. Нумерию донесли, что Исидор - христианин. На допросе Исидор бестрепетно исповедал свою веру. Нумерий убеждал святого не подвергать себя мучениям и повиноваться воле императора. Но воин отказался отречься. Исидор был предан на муки. Во время пыток он славил Христа. Тогда палач отрезал мученику язык, но случилось чудо - Исидор сохранил внятную четкую речь. А Нумерий, наоборот - не смог говорить. Тогда он в ужасе написал на дощечке смертный приговор Исидору. Святой мученик и во время казни не переставал славить Господа.

Кроме того в Православии поминают святых, но в Лавре служба им не совершается:

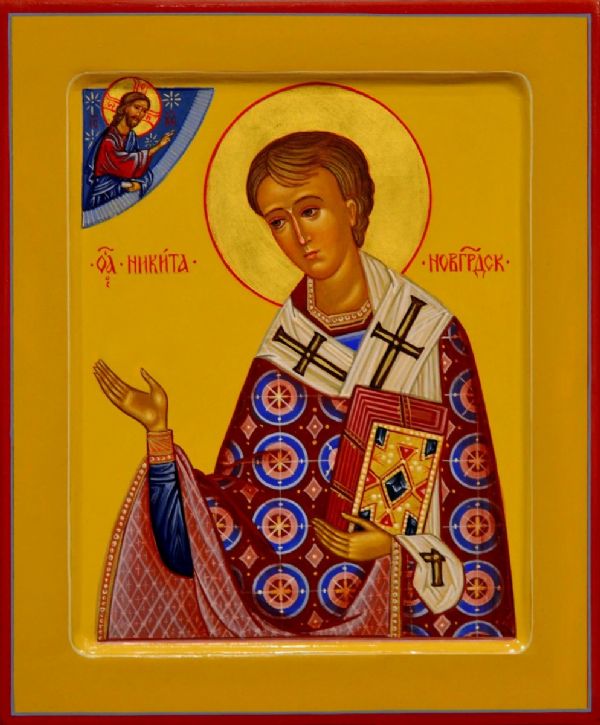

Святитель Никита, епископ Новгородский

Святитель Никита, епископ Новгородский, в молодые годы поступил в Киево-Печерский монастырь и вскоре пожелал уйти в затвор. Игумен предупреждал его о преждевременности такого подвига для молодого инока, но он, понадеявшись на свои силы, не послушался. В затворе святой Никита впал в искушение. Диавол явился ему в виде Ангела, и неопытный подвижник поклонился ему. Бес дал ему совет, как уже достигшему совершенства: ″Ты не молись, а только читай и учи других, а я буду молиться вместо тебя″, – и стал около затворника, делая вид, что молится за него. Прельщенный инок Никита превзошел всех в знании книг Ветхого Завета, а о Евангелии ни говорить, ни слушать не хотел. Киево-Печерские старцы пришли к прельщенному и, помолившись, отогнали от него беса. После этого преподобный Никита, оставив по благословению старцев затвор, жил в строгом посте и молитве, более всего упражняясь в послушании и смирении. Милосердный Господь по молитвам святых старцев возвел его из глубины падения на высокую степень духовного совершенства. Впоследствии он был поставлен епископом в Новгород и за свою святую жизнь был награжден от Бога даром чудотворений. Однажды во время засухи он молитвой низвел дождь с неба, в другой раз по его молитве прекратился в городе пожар. 13 лет управлял святитель Никита новгородской паствой и мирно скончался в 1108 г. В 1558 г., при царе Иоанне Васильевиче, состоялось прославление святителя. Мощи его покоятся ныне в Софийском соборе Великого Новгорода.

Братия Лавры, почившая в этот день:

Личность новопреставленного отца Поликарпа характеризует одна история из его жизни, о которой нам поведали духовно близкие ему люди.

Отец Поликарп (в миру – Николай) до поступления в число братии Лавры долгое время жил в родной Нижегородской области. Там он часто посещал церковь и приобщался Святых Христовых Таин. Однажды, в один из особо чтимых праздников, он услышал проповедь местного священника. Батюшка говорил о губительном воздействии телевизора на душу человека, на спасение. Всю дорогу домой Николай размышлял о том, что священник говорил не о ком-то, а именно о нем, поскольку у него был телевизор. Без долгих раздумий Николай вынес телевизор из дома. А чтобы полностью избавиться от губителя, он выкинул его в расположенный неподалеку овраг. С таким рвением распрощавшись с врагом своего спасения, Николай продолжил обычную жизнь.

Еще в молодости проявились в отце Поликарпе главные христианские качества – крепость в вере и глубочайшее смирение. Будучи обычным прихожанином, а затем и монахом Троице-Сергиевой Лавры, он всегда воспринимал сказанное ему с простотой.

Николай родился 2 января 1957 года в Нижегородской области. Его благочестивые сродники, несмотря на атеистическое время, позаботились о Крещении мальчика. Приходского священника пригласили на дом, где и было совершено таинство.

Отец Поликарп, вспоминая свое детство, говорил, что желание стать монахом он почувствовал еще в раннем возрасте. Дедушка Игнатий часто возил его по монастырям. Они посещали: Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Почаевскую Лавру, пещеры Киево-Печерской Лавры, храмы г. Арзамаса… Но из-за того, что в советское время поступить в монастырь было затруднительно, Николаю пришлось отложить эту мечту до времени.

После окончания восьми классов средней школы Николай продолжил обучение в Сельскохозяйственном техникуме г. Истры. Он успешно окончил техникум и долгое время работал в совхозах страны. Род деятельности Николая был самый разнообразный – от пастуха до комбайнера.

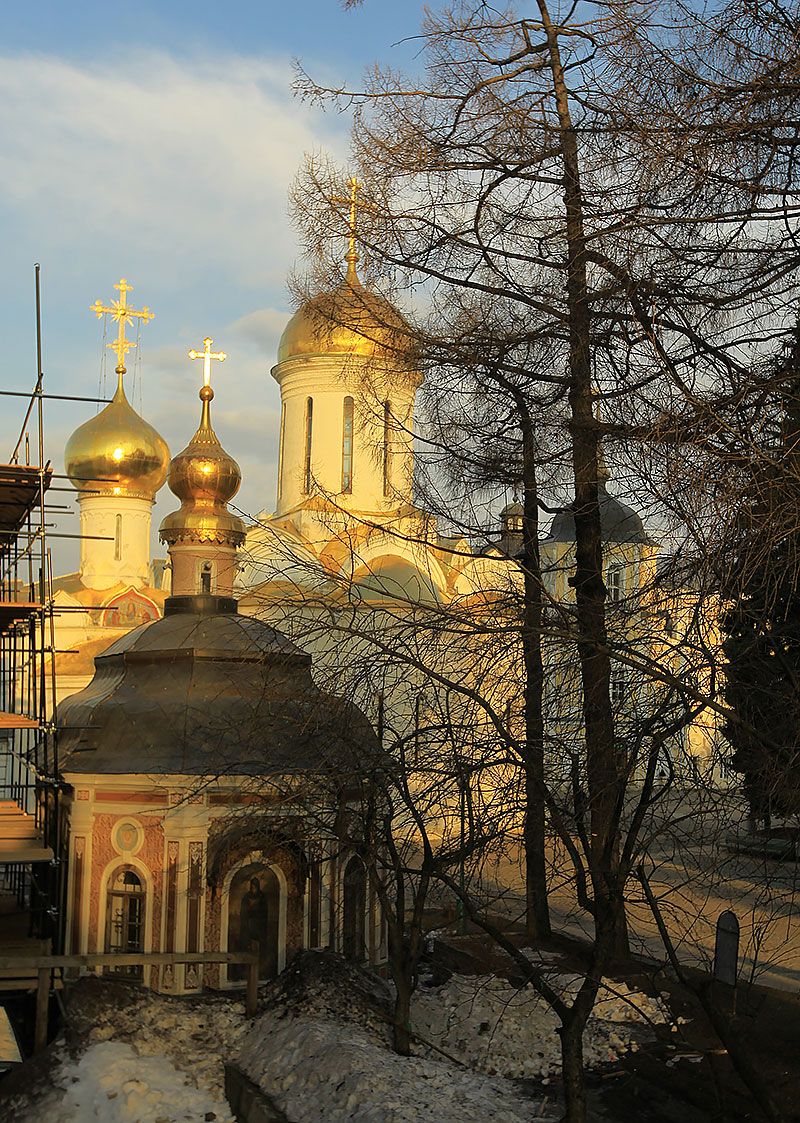

В 1991 году Николай во второй раз посетил Троице-Сергиеву Лавру. Архимандрит Кирилл (Павлов) благословил Николая потрудиться в Гефсиманском Черниговском скиту на изготовлении свечей. Это послушание было закреплено за ним долгое время. В 1992 году, перед летним праздником преподобного Сергия Радонежского, Николая принимают в число братии Троице-Сергиевой Лавры.

21 апреля 1994 года наместник Лавры архимандрит Феогност (Гузиков) постригает послушника Николая в монашество с наречением ему имени Поликарп, в честь священномученика Поликарпа Смирнского.

тец Поликарп всегда был жизнерадостным, никогда его не видели унывающим. Даже если у братии случались какие-либо неприятности, после общения с ним появлялись силы идти и трудиться дальше. Отец Поликарп ободрял своей любовью не только братию, но и паломников с детьми. Малыши, еще издали завидев отца Поликарпа, обычно бежали к нему со всех ног, чтобы обнять старца и получить от него небольшой подарок в виде конфетки или шоколадки.

Когда здоровье отца Поликарпа начало слабеть, его освободили от долговременного несения свечного послушания и поручили ему трудиться по мере своих сил на общих послушаниях: на ключарне, за свечным ящиком и др. Он исполнял эти послушания со многим усердием, невзирая на свою телесную немощь. Когда отца Поликарпа освобождали от свечного послушания, он с печалью расставался с ним, так как боялся нарушить благословение архимандрита Кирилла, данное ему в начале монашеского пути.

С годами у отца Поликарпа начали сдавать легкие. Наместник обители архиепископ Феогност по благословению священноархимандрита Лавры Святейшего Патриарха Кирилла разрешил ему переехать в местность с более благоприятным климатом. Исполняя благословение священноначалия, отец Поликарп перебрался в город Армавир, но ненадолго – его сердце крепло приросло к родной Лавре. Пробыв недолго в лечебном отпуске, он вернулся на Маковец. Братия спрашивала отца Поликарпа: «Зачем вы вернулись в Лавру?» – А он неизменно отвечал: «Хочу умереть в стенах обители преподобного Сергия!»

27 мая 2020 года, в день отдания праздника Пасхи, иеродиакон Поликарп преставился ко Господу. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония на фоне хронических легочных заболеваний. Вспоминая добрейшей души человека отца Поликарпа и его искреннюю любовь к ближним, будем молиться о упокоении его бессмертной души в селениях праведных.

Некрополь (раздел в разработке)

Татищева графиня Варвара Александровна, вдова генерала–от–инфантерии, кавалерственная дама, во инокинях схимница Анастасия, † 14 мая 1853, на 78 году.

Провела 20 лет под покровительством преподобного Сергия, посвятив жизнь свою добродетели, благотворению и молитве. В 1853 году иждивением ее устроена в больничном Донском корпусе церковь во имя святых великомучениц Варвары и Анастасии.

Телятевский князь Андрей Андреевич, боярин и воевода, в иночестве Ермоген, † 14 мая 1611 года.

Сообщник Болотникова*, холопа своего, по мятежу против царя Василия Шуйского.

*Иван Болотников — политический деятель Смутного времени в России, предводитель восстания 1606—1607. Некоторые утверждают, что он происходил из обнищавших боярских детей, от нищеты продался в холопы князю Андрею Телятевскому и служил в его вооруженной свите как боевой холоп («послужилец»). Другие считают, что Болотников был атаманом донских казаков.

Согласно первой теории, Иван Болотников был «простым» холопом князя Телятевского, ещё в молодости бежал от своего господина в степь к казакам, здесь попал в плен к крымским татарам и был продан в рабство туркам. Несколько лет он провёл на галерах в качестве гребца-невольника. После неудачного для турок морского боя с христианскими кораблями он был освобожден немецким кораблем и направился в Венецию. Отсюда, услышав рассказы об удивительных событиях на его родине (видимо, о приключениях Лжедмитрия I), Болотников вернулся в Россию.

Он начал боевые действия против правительства Василия Шуйского, именуясь «воеводой царевича Дмитрия». Его активно поддерживали казаки, служилые люди, стрельцы, а также холопы и крепостные крестьяне. В историографии восстание Болотникова рассматривалось как крестьянская война, в одном ряду с восстаниями Степана Разина и Емельяна Пугачёва.

После победы войск Шуйского в октябре 1607 года Болотников был сослан в Каргополь (архангельская область), ослеплен и утоплен в проруби.

Один день в истории Лавры:

Наем 324 лошадей для «шествия» императрицы Екатерины II

27 мая 1763 г. в слободах вокруг Лавры царило оживление: жители отворяли ворота своих усадеб и выводили на улицы лошадей, с которыми шли на площадь перед Лаврой. Здесь лошадей осматривал важный чиновник, а хозяев заносили в некие списки. Так выполнялось распоряжение придворного шталмейстера князя С.В. Гагарина о сборе 324 лошадей необходимых для «шествия» императрицы Екатерины II из Москвы в Лавру. Поскольку в самой Лавре нужного числа лошадей не нашлось, Собор властей Троицкой обители распорядился взять недостающее число у своих приказных служителей. От бобылей села Клементьево так же потребовали поставить 15 пар лошадей.