16 июля по старому стилю

Календарь Лавры

Поста нет

«Невидимые, но подлинные грехи видеть иногда препятствуют человеку видимые, но мнимые добродетели».

Состав службы дня

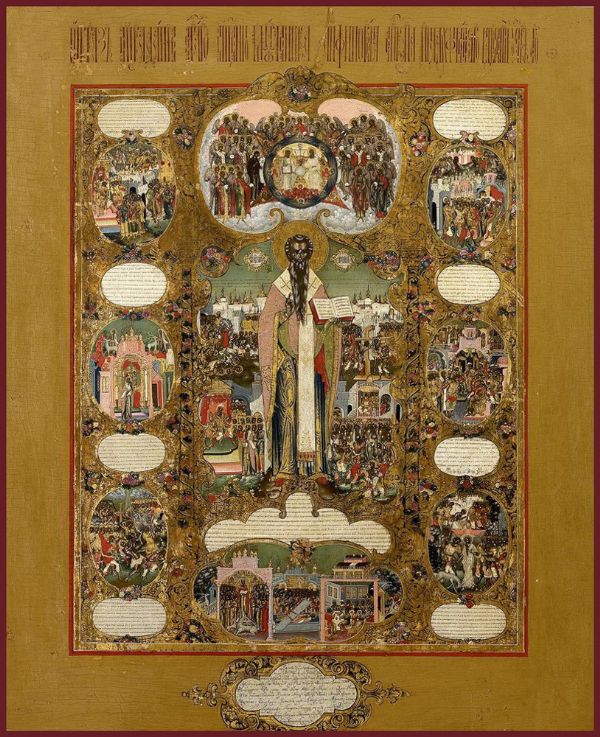

Священномученик Афиноген Пидахфойский, Севастийский

Пострадал за Христа вместе с десятью своими учениками при императоре Диоклетиане около 311 г. Он был епископом в Севастии и, устроив за городом небольшой монастырь, подвизался там с учениками. Во время гонения на христиан они были схвачены и приведены к правителю города. За отказ принести жертву богам после жестоких мучений ученики святого были усечены мечом. Святой же Афиноген пожелал умереть в своем монастыре, и игемон исполнил его просьбу. Приведенный в свою обитель святой в молитве благодарил Бога, радуясь страданиям, перенесенным за Него. Господь сподобил святого услышать перед смертью Его голос, возвестивший обетование, данное благоразумному разбойнику: ″Днесь со Мною будешь в раю″. Священномученик сам склонил свою голову под меч.

Братия Лавры, почившая в этот день:

Отец Филарет (в миру – Юрий Анатольевич Харламов) родился 26 апреля 1955 года в г. Петрозаводске Калмыцкой АССР в интеллигентной семье, его отец был следователем военной прокуратуры. Юрий был у родителей единственным ребенком. Несмотря на господствующий в обществе атеистический настрой, в семье Харламовых всегда царила атмосфера любви, мира и понимания. Эти свойства унаследовал и будущий архимандрит, что помогло ему перенести многие жизненные испытания. По долгу службы отца семейству постоянно приходилось менять место жительства, переезжая из одного города в другой. Некоторое время семья Харламовых проживала даже в одном из военгородков Германии.

В 1977 году Юрий Харламов оканчивает Белорусский политехнический институт. Примерно в эти годы, по его воспоминаниям, он начинает искать смысл жизни и читать книги по западной и русской философии. Постепенно он приходит к истине бытия Божия и твердо решает стать христианином. 20 октября 1981 года Юрий принимает святое крещение в Минском кафедральном соборе с именем Георгий в честь великомученика Георгия Победоносца. Первые шаги свои в христианском делании Георгий совершал с помощью своего духовника - настоятеля Московского Данилова ставропигиального мужского монастыря архимандрита Алексия (Поликарпова).

В 1984 году Георгий Харламов оканчивает обучение в УП «Минскпроект» по специальности архитектора. «Решив послужить Богу и людям, я понял, что смогу сделать это наиболее плодотворно только в монашеском чине», – вспоминал позже отец Филарет. Он решил не медлить в принятом решении. В том же году митрополитом Минским Филаретом (Вахромеевым) он рекомендуется к поступлению в Московскую духовную семинарию. По успешном окончании трехлетнего курса обучения в семинарии Георгий поступает в Московскую духовную академию.

8 июля 1987 года в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры инспектор МДАиС архимандрит Венедикт (Князев) постригает Георгия Харламова в иноческий чин с именем Филарет в честь праведного Филарета Милостивого. 21 июля в храме Казанской иконы Божией Матери города Дмитрова архиепископ Дмитровский Александр (ректор МДАиС) рукополагает его в сан иеродиакона. Он же 28 августа того же года в лаврском храме Смоленской иконы Божией Матери совершает хиротонию отца Филарета в сан иеромонаха. В 1988 году отец Филарет переводится на обучение на богословском факультете Белградского университета Сербской Православной Церкви, который по прошествии трех лет оканчивает.

20 октября 1991 года иеромонах Филарет принят в число братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В течение нескольких лет (1992-2001 гг.) он заведовал архитектурным отделом Лавры. 25 августа 2003 года Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (Ридигера) отец Филарет назначен настоятелем лаврского подворья – Сергиевского скита, где он и подвизался вплоть до своей кончины.

Будучи по природе своей человеком жизнерадостным и добрым, отец Филарет особо болезненно переживал людскую грубость и неприязнь, с которой сталкивался в жизни. Прочувствовав это на себе, он всегда горячо откликался на чужое горе и скорбь, стараясь принять посильное участие в судьбе каждого страждущего. Тоже самое относилось и к проведению исповеди. Все скорби кающихся принимал близко к сердцу. «Ничего не могу с собой поделать, я такой человек», - говорил отец Филарет. Благодаря стараниям своего отца он был воспитан физически и морально крепким человеком, поэтому, когда признавался, что «нервы у него слабые», все понимали, что под этими словами скрывается не изъян физиологии, а широта сердца батюшки, вмещающего многое и многих.

Отец Филарет очень любил историю греческого и византийского пения и серьезно ее изучал, а также подвижнические традиции древних монашеских обителей, из них особенно выделял Святую Гору Афон. Поэтому он с радостью принял свое назначение настоятелем Сергиевского скита, где постоянно велись многочасовые богослужения по строгому афонскому уставу – его душа нашла то, к чему давно стремилась. Вообще, ему удивительным образом удавалось успешно совмещать, казалось бы, несовместимые вещи – администраторскую, хозяйственную деятельность, монашеский аскетизм и духовничество.

Приходившие на беседу с отцом Филаретом отчетливо чувствовали, что ему внутренне претило всякое лицемерие, человекоугодие и чрезмерная эмоциональность, он никогда не соблазнялся этим. В ходе разговора батюшка помогал людям отделять главное от второстепенного и возрастать духовно.

Часто он отвечал, что не готов сразу ответить на задаваемый вопрос и предлагал подойти через несколько дней. Несложно догадаться, что в это время батюшка молился об этом человеке и просил Бога вразумить его дать правильный ответ. Как опытный духовник, отец Филарет каждому умел дать спасительный совет в его ситуации. Подобно компасу он указывал человеку правильное направление его духовной жизни. Для всех его смерть стала большой утратой.

Близко знавшие батюшку говорили, что в последние несколько лет отец Филарет постоянно ощущал недомогание – это давали о себе знать симптомы начинавшегося заболевания, но он не обращал на них внимания и продолжал служить Богу и людям. Болезнь все сильнее завладевала им, забирая жизненные силы. Не находя объективных причин своей нарастающей усталости, он стал больше уединяться, ссылаясь на погоду и возраст. Многие и не догадывались, как непросто было отцу Филарету, ощущавшему приступы неотступной болезни, всегда с юмором подбадривать унывающих. Течение заболевания стало особенно заметным в последние годы. Проведенное обследование показало наличие обширных раковых метастазов в печени.

Зная о тяжелом диагнозе, отец Филарет до последнего момента терпеливо переносил скорбные страдания, не выказывая никаких жалоб или ропота, часто исповедовался и приобщался Святых Христовых Таин.

Почил архимандрит Филарет 29 июля 2015 года. На следующий день, после Божественной литургии в Успенском соборе Лавры состоялось отпевание батюшки. Как истинная чадолюбивая мать провожала Лавра одного из своих насельников. После прощания с батюшкой при соборном пении заупокойных молитвословий гроб с телом новопреставленного раба Божиего архимандрита Филарета был торжественно пронесен братией обители к Успенским вратам. Отец Филарет был погребен на братском монастырском кладбище в Деулине.

Упокой, Господи, душу раба Твоего, приснопоминаемого архимандрита Филарета, и учини его, идеже пресещает свет лица Твоего.

Отец Савва (в миру – Степан Павлович Уляшкин) родился 20 апреля 1914 года в селе Ерошкино Рязанской области, в крестьянской семье. В 1930 году, завершив обучение в пятиклассной городской школе, Степан поступил в школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) в Москве, которую через три года окончил. Потом работал шлифовщиком на заводах Москвы. В 1937-1939 годах он проходил военную службу. Вернувшись из армии, продолжил работать по специальности. Во время Великой Отечественной войны, Степан Уляшкин в 1943-1945 годах воевал в рядах Красной армии; награжден медалью «За боевую доблесть» и медалью «За победу над Германией».

По окончании войны Степан снова возвращается на завод. В стране происходит постепенный перелом в отношениях государства и Церкви. 4 сентября 1943 года Сталин встречается с тремя знаменитыми Иерархами Русской Православной Церкви – митрополитами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем). Результатом этой встречи становится, как известно, возрождение патриаршества и заметное облегчение положения Русской Церкви. В 1944 году, впервые за время существования советской власти, в стране открываются духовные учебно-образовательные учреждения – Православный богословский институт и богословско-пастырские курсы в Москве. В 1946 году Московский православный богословский институт преобразовывается в Московскую духовную академию с четырехлетним курсом обучения, которая размещается в Новодевичьем монастыре. В 1947 году Московской Патриархии передают часть зданий Троице-Сергиевой Лавры, а в 1949 году туда возвращаются вновь открывшиеся духовная академия и семинария.

В 1951-1953 годах Степан Павлович Уляшкин учится в Московской духовной семинарии, потом пономарит в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Москве.

14 июля 1955 года в возрасте 41 года Степан Павлович поступает послушником в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. В монастыре он несет послушания рабочего трапезной, привратника, просфорника. 14 августа 1958 года наместником Лавры архимандритом Пименом (Извековым) он постригается в монашество и им же рукополагается в иеродиакона 10 декабря 1959 года. Спустя три года, 17 июня 1962 года, викарий Московской епархии архиепископ Леонид (Поляков) совершает хиротонию отца Саввы в сан иеромонаха.

Почти десять лет служил отец Савва в обители преподобного Сергия. Летом 1971 года батюшка стал ощущать серьезное недомогание. Здоровье отца Саввы, подорванное им на тяжелых заводских работах и на фронте, стало резко ухудшаться. Иеромонах Савва уже не мог нести никаких послушаний. Не будучи в состоянии сам совершать Божественные литургии, отец Савва даже в болезни старался часто присутствовал на них и причащался Святых Христовых Таин. Так произошло и в день его кончины. Он причастился за ранней литургией и пришел в алтарь Трапезного храма к поздней, в начале которой упал без чувств. Отца Савву вынесли на воздух в проходную Лавры, где ему была оказана медпомощь врачами вызванной неотложки. Батюшке предложили госпитализацию в городскую больницу, но он наотрез отказался, прося поместить его в лаврский медизолятор, что и было сделано. Там ему стало лучше, полностью придя в сознание, он даже разговаривал с персоналом изолятора. Но, к сожалению, это продолжалось недолго.

29 июля 1971 года в 15 часов дня иеромонах Савва преставился ко Господу. По заключению врачей смерть последовала от инфаркта. Исповедь накануне смерти была принята игуменом Сергием (Петиным). На следующий день благочинный Лавры архимандрит Варнава в сослужении лаврского духовенства совершил отпевание почившего. Похоронен отец Савва на новом кладбище г. Загорска (нынешнего Сергиева Посада).

Упокой, Господи, душу раба Твоего, приснопоминаемого иеромонаха Саввы, идеже несть болезнь ни печаль ни воздыхание, но жизнь бесконечная.

Один день в истории Лавры:

Господь никому не попускает искушений выше сил

«Что все мы грешники – то правда; что грех овладел нашим сердцем и царствует там – и это неоспоримая истина. Но думать, будто по этому самому у нас уж вовсе нет средств бороться со грехом, – это ложь; полагать, что наша слабость, наша греховность может служить нам к извинению, – это значит обманывать самих себя; говорить, будто для грешного человека нет никакой возможности устоять против греховных влечений плоти, против соблазнов мира, против искушений бесовских, говорить так – значит, клеветать на Господа Бога: ведь Он никогда и никому не попускает искушений выше сил человеческих. Значит, Он не попустит и тебе искуситься паче, нежели сколько можешь ты понести, а главное, Он всегда готов помочь тебе Своей всесильной благодатью. «Призови Мя в день скорби твоея, – говорит Господь человеку устами пророка, – и изму тя, и прославиши Мя» (Пс. 49, 15). Как бы ни было тяжко искушение, как бы ни была тяжела борьба со грехом, паче всего не забывай, что ты не один – с тобою Господь. Вот если бы тебе пришлось бороться со грехом одному, с одними своими слабыми силами, тогда, конечно, где же бы тебе устоять? А с Господом Богом, с Его помощью чего нельзя сделать? Ты-то немощен, это правда, зато Он силен, и сила Его в немощи совершается. «Вся могу о укрепляющем мя Иисусе Христе!» – взывал апостол Павел (Флп. 4, 13)». Архм. Кронид (Любимов). Беседы. Т.I.

Историческая справка

16 (29) июля 1869 года в Троице-Сергиеву лавру прибыла супруга императора Александра II императрица Мария Александровна. Посетив устроенный Лаврой женский Дом призрения, здания которого в советский период занимала трикотажная фабрика, императрица выразила желание взять его на своё попечение. С тех пор основанный митрополитом Филаретом в 1840-х годах дом призрения стали называть Александро-Мариинским.

1891 году при женском Доме призрения Лавры было построено здание приюта с училищем для мальчиков.