14 июля по старому стилю

Календарь Лавры

Поста нет

«Если даются слезы, надобно благодарить благоутробного Бога и пользоваться ими для очищения души».

Состав службы дня

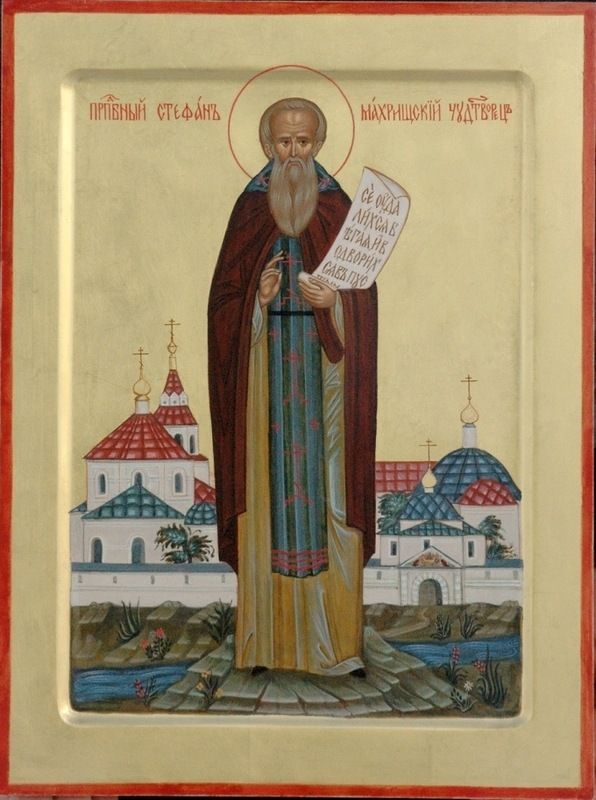

Преподобный Стефан Махрищский

Преподобный Стефан Махрищский, родом из Киева, принял иночество в Печерской обители, но из-за притеснения папистов переселился в местечко Махрище, в 35 верстах от Сергиевой пустыни. Святой Стефан основал там обитель, в которой был поставлен игуменом. Преподобный был требователен к себе и снисходителен к другим. Он трудился для обители более всех, усердно наставлял братию, подавая пример строгой иноческой жизни. Дожив до глубокой старости, подвижник скончался в 1406 г. Преподобный Стефан был современником и другом преподобного Сергия Радонежского.

Братия Лавры, почившая в этот день:

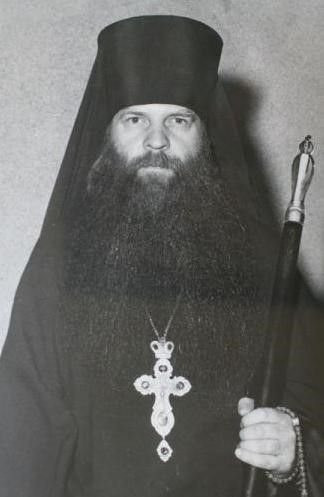

27 июля 2022 года исполнился 43 год со дня преставления наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Августина (Судоплатова), труженика, пастыря, ученого, руководителя и настоящего монаха.

Архимандрит Августин (в миру – Константин Степанович Судоплатов) родился 20 декабря 1912 года в Астрахани, в православной семье служащего. Окончил начальную школу, затем семилетнюю. Со школьного возраста Константин начал пономарить, и вскоре стал иподиаконом-книгодержцем у архиепископа Астраханского Фаддея. «Я с детства был очень религиозным и впечатлительным мальчиком, любил присутствовать за торжественными богослужениями в Астраханском Иоанно-Предтеченском мужском монастыре. Церковные службы монахов и их жизнь в монастыре в том виде, в каком я ее видел и представлял, мне очень импонировали и нравились. В 1926 году в Астрахань прибыл правящим архиереем архиепископ Филипп (Ставицкий), знакомство с которым, многие встречи с ним и духовные беседы по разным случаям жизни окончательно утвердили во мне решение с течением времени, когда закончу должным образом светское высшее образование по служению Русской Православной Церкви в монашеском звании, как моем высоком, убеждениями сложившемся внутреннем личном идеале», – вспоминал позже архимандрит Августин.

Также очень повлияло на душу юного Константина знакомство с серьезными в иноческой жизни насельниками Высокогорской Успенско-Николаевской Чуркинской пустыни: игуменом Аркадием и его духовником – старцем иеромонахом Иларионом, которые после закрытия пустыни в 1919 году совершали приходское служение в селе Резин Бугор недалеко от Астрахани.

По окончании школьного отделения Астраханского педагогического техникума в июле 1933 года Константин был направлен преподавателем русского языка и географии средних классов в семилетнюю школу Харабелинского района Сталинградской области. Потом работал инспектором школ района. В сентябре 1935 года, в связи с болезнью отца, переехал в Астрахань и поступил на литературный факультет Астраханского государственного учительского института, который окончил в 1940 году. С июня 1939 года стал преподавать русский язык и литературу в старших классах средней школы № 3 г. Астрахани.

26 июня 1941 года Константин Судоплатов поступил в ряды советской армии и был отправлен на фронт. Освобождал Польшу, Германию, Австрию, Чехословакию и Румынию. 14 мая 1946 года был демобилизован в звании старшего лейтенанта административной службы.

С августа 1946 по август 1953 года Константин Степанович служил старшим школьным инспектором Наримановского районного отдела народного образования г. Астрахани, а позже председателем совета по народному образованию. С августа 1950 по август 1954 года являлся действительным членом общества по распространению политических и научных знаний, читал лекции по литературе. С 4 августа 1953 по сентябрь 1954 года – директор Бирюковской средней школы. В сентябре-октябре 1954 года – преподает русский язык на государственных курсах Министерства рыбной промышленности при Астраханском рыбном институте. Также он ведет активную творческо-литературную деятельность. В основном его работы были посвящены педагогической тематике.

Изрядно потрудившись на пользу обществу, Судоплатов увольняется с гражданской службы по собственному желанию «с целью посвятить вторую половину жизни честному служению Церкви и Родине в монашеском звании» (автобиография). Некоторое время он исполняет обязанности секретаря Преосвященного епископа Иоанна Псковского и Порховского, а в 1955 году принимает монашеский постриг с именем Августин. Вскоре его рукополагают в сан иеродиакона, а затем – иеромонаха.

13 июля 1956 года происходит назначение отца Августина наместником Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. За относительно короткое время в стенах монастыря строится так называемый «Архиерейский дом» (1957 г.), производится ремонт Михайловского собора и обители в целом. 1 октября 1959 года начинается служение архимандрита Августина в качестве начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме. Но продолжилось оно недолго – через два года отец Августин был освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья.

16 июля 1970 года архимандрит Августин назначается наместником Троице-Сергиевой Лавры и исполняет это послушание до 1972 года. Ввиду слабого здоровья отец наместник подолгу живет вне Лавры. Проходит еще несколько лет и 27 июля 1979 года душа отца Августина отходит в горние обители. Так окончился земной путь отца Августина – труженика, пастыря, ученого, руководителя и настоящего монаха.

Отец Гавриил (в миру – Григорий Александрович Лихоманов) родился в 1886 году в деревне Шеболты Вологодской губернии, в крестьянской семье. По исполнении четырнадцати лет юноша Григорий уходит в Тотемский Спасо-Суморин монастырь, где подвизается послушником. Его заветное стремление послужить Преподобному Сергию исполнилось в 1912 году, когда его принимают в послушники в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Но уже через два года он призывается в действующую армию и в одном из боев попадает в плен.

По окончании Первой мировой войны, в тяжелый для Троице-Сергиевой Лавры 1919-й, Григорий возвращается в город Сергиев. Лавра закрыта, часть братии перешла в Гефсиманский скит, который, пусть и под видом трудовой сельскохозяйственной артели, оставался основным духовным центром и крупнейшей монашеской обителью в окрестностях Сергиева. В 1923 году послушника Григория постригают в рясофор, в 1948 году – в мантию с именем Гавриил. В скиту он нес послушание портного. После открытия в 1946 году Лавры отец Гавриил вернулся в обитель. В январе 1952 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием I (Симанским) отец Гавриил был рукоположен в сан иеромонаха. Через шесть лет награжден наперсным крестом, в мае 1964 года – Патриаршей грамотой. В течение нескольких лет иеромонах Гавриил был келейником священномученника митрополита Петра (Полянского), сопровождал его в ссылку.

Отец Гавриил являл собой пример истинного монаха, все приключавшиеся в жизни старца испытания он переносил безропотно и с молитвой. Кончина его была поистине мирной: в последний день своей жизни он причастился Святых Христовых Таин и после полудня тихо отошел ко Господу. Погребен на Старом монастырском кладбище.

Вот как пишет в своих воспоминаниях об отце Гаврииле архимандрит Тихон (Агриков):

«Отец Гавриил был портным в Лавре преподобного Сергия. И кто только ни носил сшитые им когда-то подрясник, или рясу, или мантию, или еще что-либо подобное! За двадцать лет службы в Лавре преподобного Сергия отец Гавриил одел сотни, может быть, и тысячи духовных лиц в сшитые его руками одежды.

Если говорить о жизни отца Гавриила до Лавры, то эта жизнь, как большая повесть, изобилующая многими приключениями, трудностями и опасностями, граничащими со смертью. Отец Гавриил в Первую мировую войну был в плену. Не один раз пытался бежать. Его ловили и снова отправляли на каторжные работы. Он переносил ужаснейшие испытания, голод, побои и издевательства от немцев. Не одни сутки просиживал он где-нибудь в яме или скрывался в глухих лесах, на болотах, прячась от врагов. Очень уж тяжек был этот плен в тылу у неприятеля. С какой глубокой благодарностью вспоминал отец Гавриил о своих благодетелях – поляках и австрийцах, которые, сострадая пленным русским солдатам, приносили им в лес картошку, хлеб, молоко, одежду и прочее. Как они на ломаном русском языке объясняли им, что в их деревне засели немецкие солдаты, которые рыщут везде, чтобы найти «руссиан» – беглых солдат, наказать их и снова отправить на каторжные работы. Ведь вот оно, добро-то, сделанное кому-либо, никогда оно не пропадет даром.

Отец Гавриил жил совсем рядом с моей келией, всего через две двери, потому часто бывал у меня. И когда выпадала свободная минутка, обязательно рассказывал про свои прошлые скитания, про хороших и добрых людей, вспоминал и плакал.

И часто, бывало, забежит отец Гавриил ко мне на минутку с каким-нибудь новым горем: то молодой послушник или иеромонах огорчил его своей грубостью и требовательностью, то какой духовный начальник или даже архиерей какой приезжий требует сшить ему шелковую рясу или шикарную мантию. Батюшка и на дух не переносил эти шелка и в своей правдивой душе волновался, порой роптал на время, когда и архиереи стали любить шелка да роскошные одеяния.

Старец любил все простое, естественное, не цветастое, не пестрое, сам он ходил во всем скромном, бедном – монашеском и такой идеал старался привить другим, особенно молодым монахам. За такой строгий взгляд на жизнь и одежду некоторые «модники» из духовенства считали его скрягой, будто жалеющим лаврское имущество и не дающим хорошо приодеться им.

А какое самоукорение, самоосуждение было у отца Гавриила! Будучи крепким и хорошо сложенным физически, отец Гавриил, как истинный монах, постоянно боролся с собой, со своими немощами и держал себя строго. Ему каждая минутка была дорога. Куча скроенных одежд всегда лежала, ожидая шитья. Братия один за другим шли в его полутемную мастерскую и толклись там, подзадоривая старца скорее сшить подрясник или залатать худую мантию. По этим же причинам отец Гавриил совсем мало бывал и за богослужением, и только в большие праздники он надевал свою простенькую рясу, засаленный клобук, неизменные грубые сапоги и шел в храм на послушание за свечной ящик.

Отец Гавриил был выше среднего роста. Стройный, широкоплечий, с открытым русским лицом, добрыми глазами и большой бородой с проседью. Ходил он всегда размашисто, быстро, бодро и не боялся никаких тяжестей. Часто он сам ездил в Москву на попутной машине или даже на электричке и оттуда вез целый воз купленного материала или сапог, тапочек, фуфаек, белья. Так заботился старец о братии Лавры: надо было всех обуть, одеть, чтобы никто ни в чем не имел нужды.

С особым сожалением вспоминаю о том, что старец целых двадцать лет проработал в полутемном помещении. А работа его требовала светлой и просторной комнаты. Он почти всегда имел дело с электрическим светом. Последнее время, примерно за год-полтора до смерти, отец Гавриил совсем стал плохо слышать и видеть. Очки ему не помогали, помощников постоянных не давали.

Тогда же, наверное, за год или полтора до смерти, отца Гавриила и его мастерскую перевели в другое место, более светлое, просторное. Старец с неохотой шел на новое место. Он как будто чувствовал, что ему остается совсем мало времени жить и трудиться. Через силу перебравшись, он как-то стал еще больше болеть, часто лежал в уголочке на своей койке и не мог встать. У него держалась температура, которая не спадала ни днем ни ночью.

Однажды, лежа на койке, тихонечко сказал мне: «Я хочу тебе оставить на память этот посох» (а посох-то был подарен ему митрополитом Крутицким Петром, когда отец Гавриил был у него то ли келейником). Я тогда ответил, что, дескать, «ладно, батюшка, потом, ведь ты еще поживешь». И еще что-то из святынь старец хотел мне отдать, но я ничего не взял. Мне просто не хотелось этим признавать, что старец скоро умрет. А сейчас вот жалею, что от отца Гавриила у меня ничего не осталось на память. Хотя, когда он еще был поздоровее, то сшил мне две рясы: зимнюю и осеннюю. И вот теперь, когда надеваю их, так и вспоминаю моего милого труженика, старца иеромонаха Гавриила, которого уже нет здесь с нами, – оттрудился, отмучился и ушел на вечный покой».

Некрополь (раздел в разработке)

Клобукова Евдокия, жена Андрея Федоровича Клобукова, в иночестве Елена, † 14 июля 1594 года.

*Андрей Федорович Клобуков — «государев дьяк». В 1561 году был отправлен гонцом в Польшу; в 1566 году заседал на земском соборе в качестве дворянина второй статьи. Затем неоднократно упоминается как дьяк, в посольских сношениях.

Каменев Дмитрий, в иночестве Дионисий, Троицкий слуга, † 14 июля 1631 года.

Погребен с женой Марфой, погребал их сын их, слуга Феодор Каменев.

Один день в истории Лавры:

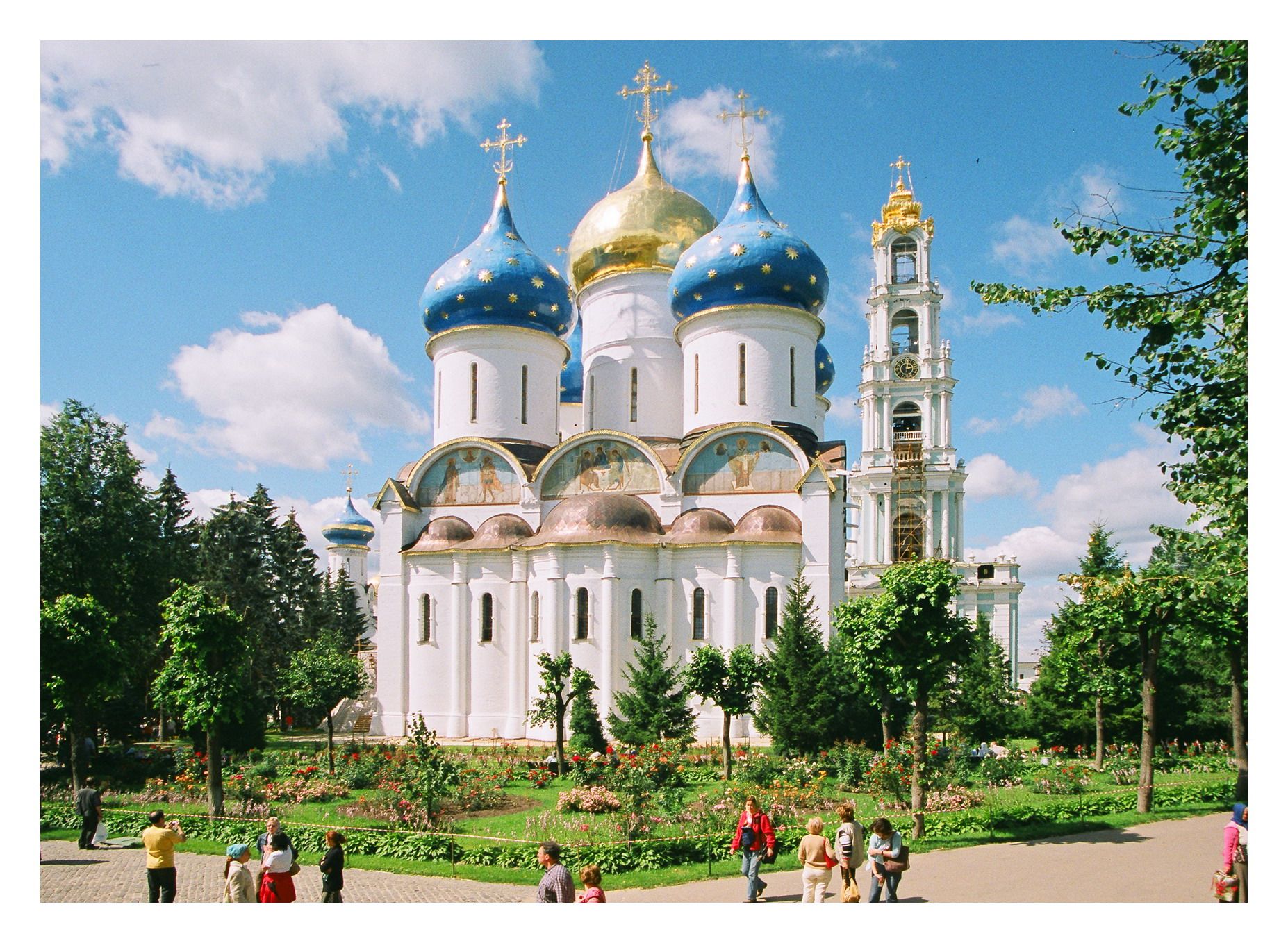

Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырь

Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырь находится неподалёку от города Александрова в 35 километрах от Троицкой обители преподобного Сергия. Начало монастырю положил в 1353 г. преподобный Стефан Махрищский, выходец из стен Киево-Печерского монастыря. Преподобный Сергий не раз приходил к нему для духовной беседы. В конце XV века в обители случился сильный пожар, который привёл к её запустению. При построении нового каменного храма в честь Святой Троицы в 1557 году были обретены нетленными мощи преподобного Стефана. По благословению священноначалия мощи преподобного были оставлены под спудом, а над ними сооружена церковь в честь преподобного Стефана. В Смутное время монастырь оказался в крайнем запустении. Подъем Стефано-Махрищского монастыря связан с именем митрополита Московского Платона (Левшина). Его попечением были сооружены храм преподобного Сергия Радонежского, каменная ограда, братские корпуса и другие постройки. В 1900 г. в монастыре был устроен детский приют для сирот и церковно-приходская школа. В 1923 г. обитель была закрыта. В 1993 году здесь поселились первые насельницы, а в 1995 году он стал самостоятельным монастырем. Возобновилась и традиция попечения о сиротах: в приюте «Ковчег» сегодня воспитывается около 30 девочек. В 2004 году монастырь обрел статус ставропигиального.

Историческая справка

27 июля 1949 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР за №731/4 о преобразовании рабочего посёлка Хотьково в город районного подчинения. Яркую зарисовку новоучреждённого города дал хотьковский старожил, писатель Юрий Любопытнов: “В 1949 году, когда посёлку Хотьково был присвоен статус города, вновь означенный населённый пункт тонул в грязи и мраке. Не было ни одной освещённой улицы, ни одной асфальтированной, не говоря уже о тротуарах. Была пешеходная дорожка от вокзала до Святых ворот бывшего монастыря, когда-то вымощенная красным кирпичом, но к тому времени никем не обихоженная и утопающая в грязном месиве. Громыхали телеги по булыжным дорогам, которые соединяли железнодорожную станцию с Жучками, Абрамцевом и Горбуновкой. Одной из них, построенной московским купцом Голяшкиным, было почти сто лет. Там и сям были разбросаны деревянные домики, к которым вели грунтовые дороги в колдобинах и лужах, да узкие тропинки незатейливо вились среди зелёных лужаек. Жители, которых было около десяти тысяч, покупали хлеб, муку, растительное масло, селёдку в трёх или четырёх бревенчатых магазинах, срубленных по примеру крестьянских изб, а за всем остальным приходилось ездить в Загорск или Москву. Кое-где скрипели ворота колодцев, а некоторым горожанам приходилось брать воду из реки или родников”.