13 декабря по старому стилю

Календарь Лавры

Рождественский пост

«Не будем никого обвинять в своих грехопадениях, а только самих себя. К греху своему не будем присовокуплять грех осуждения».

Состав службы дня

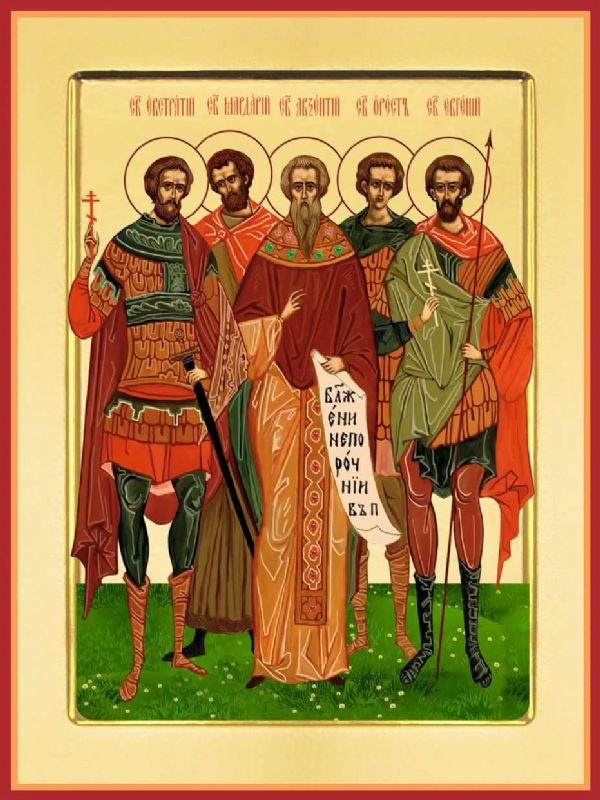

Мученик Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест Севастийские

Святые мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест пострадали за Христа при императоре Диоклитиане в Севастии, в Армении. В числе первых христиан, принявших тогда мучения, был пресвитер Аравийской церкви мученик Авксентий, заключенный в темницу. Видя непоколебимость христиан, градоправитель Саталиона, благородный военачальник святой Евстратий, бывший тайным христианином, решился на открытое исповедание веры, за что был подвергнут пыткам: его избивали, надевали на ноги железные сапоги, жгли огнем. После этих жестоких мучений его сожгли, а мученика Авксентия обезглавили. Увидев их мученическую смерть, святой Мардарий, который был из простого народа, также исповедал свою веру и был повешен вниз головой. Перед кончиной он произнес молитву: «Владыко Господи Боже, Отче Вседержителю...», которая читается в конце 3-го часа и на полунощнице. Мученику Евгению вырвали язык, отрубили руки и ноги и отсекли голову мечом. Молодой воин святой Орест исповедал себя христианином и за это предстал перед судом. Он был приговорен к сожжению на раскаленном железном ложе, куда взошел, укрепляемый молитвой святого Евстратия. Предсмертная молитва святого Евстратия («Величая, величаю Тя, Господи...») читается на субботней полунощнице.

Частицы святых мощей мучеников Евстратия и Авксентия хранятся в Серапионовой палатке Троице-Сергиевой Лавры.

Кроме того в Православии поминают святых, но в Лавре служба им не совершается:

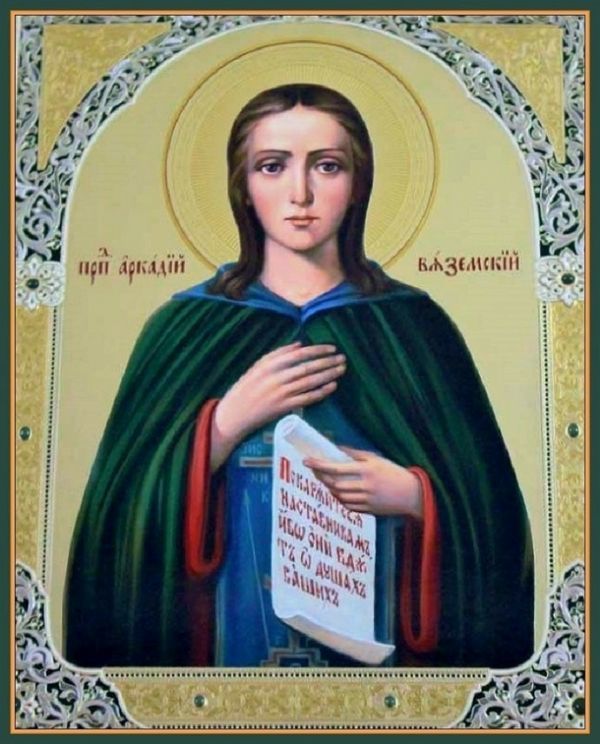

Преподобный Аркадий Новоторжский, Вяземский

Преподобный Аркадий подвизался в XI в. Был учеником преподобного Ефрема Новоторжского. Поступив в монастырь, преподобный Аркадий взял на себя подвиг полного послушания духовному отцу. Преподобный никогда не пропускал литургии и являлся к заутрене первым, вместе со своим наставником. После преставления преподобного Ефрема продолжал подвизаться по заветам своего старца, пребывая в молитве, посте и молчании. По прошествии нескольких лет он также мирно отошел ко Господу.

Некрополь (раздел в разработке)

Муханова Екатерина Сергеевна, фрейлина, дочь действительного тайного советника, р. 16 июля 1809, † 13 декабря 1865 года.

*Фрейлина — это дамы благородных кровей, которые назначены королевой на должность придворной дамы. Их задача — сопровождать королеву и во всём ей помогать, выполняя как частные поручения, так и государственные.

**Тайный советник — название чина связано с изначальным смыслом слова «тайный» — «относящийся ко двору, достойный доверия».

Николай Ярушевич, иерарх Русской Православной церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский, р. 31 декабря 1891, † 13 декабря 1961 года.

Родился в 1891 году в г. Ковно Каунасского района Литвы, в семье потомственного священника, настоятеля ковенского Александро-Невского собора протоиерея Дорофея Ярушевича. В 1909 году с золотой медалью окончил Введенскую гимназию. Затем поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. После первого курса перешел в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, которую окончил в 1914 году со степенью кандидата богословия. Слушал лекции на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. 10 октября 1914 года был пострижен в монашество ректором академии епископом Анастасием (Александровым). Вскоре после своего рукоположения в священный сан он выехал на фронт Первой мировой войны, сначала для служения духовником-проповедником в санитарном поезде, а с ноября 1914 — священником лейб-гвардии Финляндского полка. 11 октября 1914 иеродиакон, 12 октября иеромонах. С 1915 года преподаватель литургики, гомилетики, практического руководства для пастырей, церковной археологии, немецкого языка в Петроградской духовной семинарии. С декабря 1916 года, одновременно, священник церкви святителя Николая при Николаевской детской больнице. После закрытия семинарии, с декабря 1918 года и. о. настоятеля Петропавловского собора г. Петергофа. 14 декабря 1919 года стал и. д. наместника Александро-Невской лавры. На следующий день митрополитом Петроградским Вениамином (Казанским) возведен в сан архимандрита. 25 марта 1922 в Троицком соборе Александро-Невской Лавры был хиротонисан во епископа Петергофского, викария Петроградской епархии. Хиротонию совершили митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский), епископ Ямбургский Алексий (Симанский), епископ Лужский Артемий (Ильинский) и епископ Кронштадтский Венедикт (Плотников). В феврале 1923 года был арестован и выслан на 3 года в посёлок Усть-Кулом Зырянского края. В это время был тяжело болен из-за обострения ревматизма. В ссылке написал акафист Богоматери, который совершал позднее перед Её иконой, именуемой «Млекопитательница». В 1935 году возведен в сан архиепископа и поставлен архиепископом Петергофским с предоставлением прав епархиального архиерея. С 15 июля 1941 года — митрополит Киевский и Галицкий, экзарх Украины. С наступлением немецких войск эвакуировался в Москву, не успев взять с собой ничего, кроме архиерейского посоха. 12 октября 1941 года в своем завещании, написанном перед эвакуацией из Москвы, митрополит Сергий (Страгородский), назвал его третьим кандидатом в Местоблюстители после своей кончины, после митрополита Алексия (Симанского) и архиепископа Сергия (Гришина). Сопровождал митрополита Сергия в эвакуацию, куда последний отбыл 14 октября, но уже в ноябре 1941 года вернулся в Москву. 4 сентября 1943 года участвовал во встрече трех митрополитов (кроме него: Сергия (Страгородского) и Алексия (Симанского)) с Иосифом Сталиным после которой правительство разрешило избрание Патриарха, восстановление церковных учебных заведений, освободило из лагерей ряд оставшихся в живых пастырей и передало Патриархии здание в Чистом переулке. В марте 1944 года выехал на фронт (в гражданской одежде) для передачи Красной Армии танковой колонны имени Дмитрия Донского, сооруженный на пожертвования верующих РПЦ.

В последний год жизни ему было фактически запрещено служить. Он участвовал в публичных богослужениях только дважды и в первый день Пасхи 1961 года он был вынужден служить дома, не получив разрешения служить где-либо. По воспоминаниям протопресвитера Владимира Дивакова «ноябрь 1961 года, под праздник Казанской иконы Божией Матери, мы были с супругой у митрополита Николая (Ярушевича). Такой он был веселый, бодрый, нас воодушевлял: „Вы знаете, не бойтесь! Эти времена пройдут! Как в ураган, когда он бушует в море, кажется, что того и гляди потонет корабль! Но Господь милует, ураган стихает, буря успокаивается. И наступают более светлые времена…“ Хотелось нам в то время в это верить, но верилось с трудом…».

Один день в истории Лавры:

Чудеса прп. Сергия Радонежского

Во время осады Троицкого монастыря поляками и литовцами казаки воевали против святой обители вместе с врагами. В один из дней, когда они готовились к новому нападению на монастырь, многие из них видели, как вдоль стен по галерее ходили два старца с седыми бородами, со светозарными ликами. У одного было золотое кадило, над кадилом – животворящий крест, и он кадил свою обитель и осенял Честным Животворящим Крестом стены крепости. Другой держал в правой руке кропило, а в левой – чашу и кропил святой водой крепостные стены и все прочее в обители. При этом они пели тропарь ″Спаси, Господи, люди Твоя″ и кондак ″Вознесыйся на крест волею″. Потом первый из них – это был преподобный Сергий повернулся к осаждавшим и сказал гневным голосом: ″О окаянные законопреступники, зачем собрались вы разорить дом Пресвятой Троицы, осквернить в нем Божии церкви и погубить всех христиан? Не даст вам Господь покорить Свой удел″. От лица же преподобного сиял неизреченный свет, словно палящий огонь. Окаянные казаки и литовцы стреляли по старцам из луков, но стрелы, отскакивая от них, возвращались обратно и многих ранили, и множество из раненных этими стрелами умерло, и это – дополнительное свидетельство о чуде. Так прославляет Бог Своих угодников.