10 июля по старому стилю

Календарь Лавры

Поста нет

«Хорошо молчание с кротостью и смирением; хорошо и слово с любовию к добру и ревностию к правде».

Состав службы дня

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве

До начала XVII в. Риза Господня пребывала в Грузии. В 1616–1617 гг. Грузию завоевал персидский шах Аббас I, и святыня оказалась у него. Русский царь взял под защиту грузинского царя Теймураза, и в ходе начавшихся переговоров между персами, русскими и грузинами шах сказал, что хотел бы подарить русскому царю захваченную в Грузии святыню. В марте 1625 г. персидский посол Урусамбек привёз Честную Ризу в Москву в дар русскому царю и Патриарху Филарету (Романову) от шаха Аббаса. Хотя царь имел подтверждение от представителей других Церквей, что эта святыня подлинная, он был смущён получением её от иноверца, поэтому объявил в Москве семидневный пост и просил всех молиться, чтобы Господь открыл Свою волю. Святыню носили по улицам с пением и молебном, и было зафиксировано 14 случаев исцелений в эти дни. Риза Господня была торжественно положена в Успенском соборе.

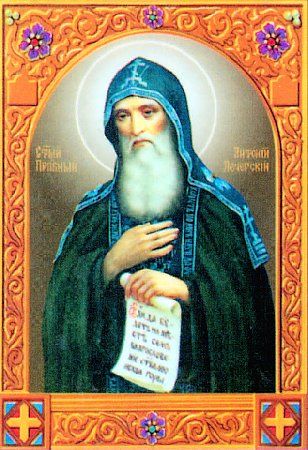

Преподобный Антоний Киево-Печерский

Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 г. недалеко от Чернигова, в местечке Любече. Приняв постриг в одной из Афонских обителей, вел уединенную жизнь в пещере. Когда он приобрел в своих подвигах духовную опытность, игумен дал ему послушание, чтобы он шел на Русь и насадил иночество в этой новопросвещенной христианской стране. Антоний повиновался. Вернувшись в Киев, он подвизался в пещере, выкопанной святым Иларионом. За праведную жизнь Бог прославил преподобного Антония даром прозрения и чудотворений. Вскоре вокруг него собралось 12 учеников и была основана Киево-Печерская обитель, которая сделалась образцом для других монастырей и имела великое значение для развития Русской Церкви.

Братия Лавры, почившая в этот день:

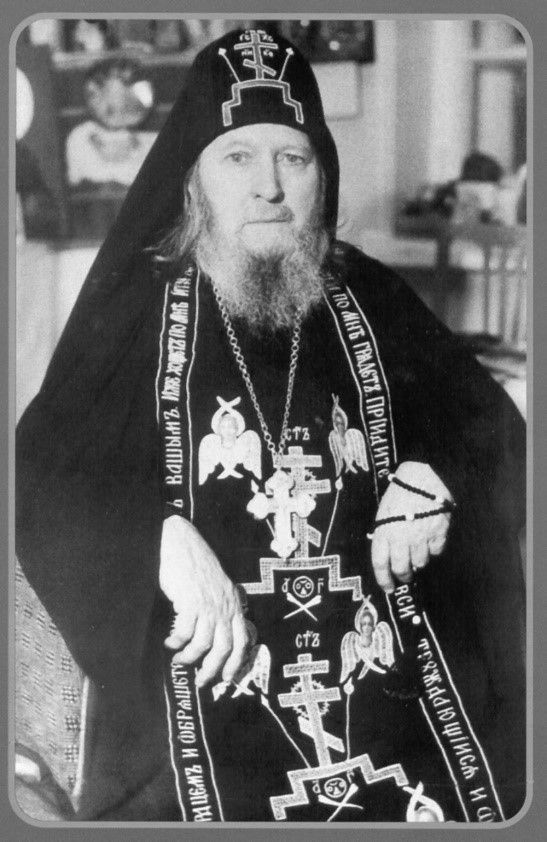

Иеромонах Филофей (в миру – Павел Васильевич Попов) родился 1 июля 1961 года в пос. Макарьево Лысковского района Горьковской области. На восьмой день после рождения был крещен в храме в честь Казанской иконы Божией Матери пос. Макарьево с наречением имени Павел, в Николай Михайлович Остапенко, будущий схиигумен Савва, родился в 1898 году, 25 ноября, на Иоанна Милостивого в простой христианской семье на Кубани.

Родители его Михаил и Екатерина были людьми благочестивыми. Его мать, имея своих восемь детей, отдавала последнюю еду приходящим в дом странникам. В это верится с трудом, но это, действительно, было так, и на вопрос мужа: «Катя, да ты опять детям ничего не оставила?!» — жена с уверенностью отвечала: «Бог пошлет!».

И Господь не оставлял их без хлеба насущного. Совершали родители паломничество по святым местам и брали с собой детишек. Так с малых лет малыши приучались к благочестивой христианской жизни. Маленький Коля очень любил эти поездки. Он благоговейно слушал звон колоколов и монашеское пение в храме, с замиранием сердца прикладывался к чудотворным иконам, смиренно выстаивал долгие службы.

С шести лет мальчика отдали в церковно приходскую школу, и учение ему давалось легко. Он с удовольствием прислуживал в храме, пел на клиросе. Все это постепенно приводило Колю к желанию служить Богу.

Неудивительно, что ребенок говорил: «Вырасту, буду монахом!».

Однажды зимой, едва не утонув в проруби, он сильно простудился и заболел. Ночью он долго не засыпал, смотрел в потолок и вдруг увидел себя в священническом облачении.

«Сердце мое неизреченно возрадовалось. После этого я быстро поправился», — рассказывал отец Савва, вспоминая детство. Как то раз он даже хотел втайне от родителей бежать с монахом паломником, но тот уговорил ребенка обождать годок другой.

Но ждать пришлось не годок и не два... Шли годы, заветное желание все не исполнялось, но он продолжал усердно и горячо молиться Господу.

«Главное — молитва, молитва — это все! Молитва все победит, и на все вопросы молитва ответит», — часто говорил он впоследствии.

Юный Николай хорошо знал Святое Евангелие, особенно любил перечитывать Евангелие от Иоанна. Во время чтения Святого Писания ему делалось так сладко и хорошо на душе, что он забывал о земле и о земном.

В тринадцать лет Николай окончил 2 классное училище, в шестнадцать — досрочно призван в армию, началась империалистическая война. Послужной список говорит, что в 1917 году Николай Остапенко служил уже в рядах Красной Армии. А после Гражданской — закончил военно техническое училище со званием военного техника и работал по специальности. До 1931 года служил инженером прорабом в Горпромстрое. В 1932 — окончил Московский строительный институт и до 1945 года работал инженером строителем.

Можно только догадываться, что стоит за этими датами. Почти половина жизни прожита в миру. И как смог Николай сохранить, словно неугасимую лампаду, свою веру и любовь ко Господу? Как бережно был сохранен этот огонь, если его не потушили ни страшные двадцатые, ни более мрачные тридцатые годы... Сам батюшка вспоминал, что в эти годы он любил ходить на кладбища, особенно на Ваганьковское. Видимо, только там и оставался неизменным прежний уклад, как неизменными остаются рождение и смерть человеческие.

Там, на Ваганьковском, у могилы блаженного Николая, будущий схиигумен Савва не только молился, но и проповедовал Слово Божие тем, кто жаждал его, кто нуждался в нем. Примерно в то же время Николай Михайлович повстречался со схимонахиней Марией. Эта старица заслуживает отдельного повествования, здесь же кратко скажем: по благословению Оптинского старца отца Нектария она была направлена в Шамординскую обитель. По воле Божией в дальнейшем она сблизилась со старицей Февронией и стала ее келейницей. Добавим, что матушка Мария имела дар прозорливости.

Она же привела Николая Михайловича к Афонскому старцу схиархимандриту Илариону, служившему тогда в Лианозове. Старец принял в духовные чада будущего схиигумена Савву. «Отче», — просил отца Илариона Николай Михайлович, — благословите принять тайный постриг. Монастыри ведь все закрыты... «Не спеши! Откроются монастыри, и тогда не тайный постриг примешь, а явный. Будешь жить в Лавре».

В те времена ни о каком открытии монастырей речи не шло, но война изменила все. Принесла великие скорби и испытания, приблизила ужасный лик смерти. Через горе, потери близких люди обращались к Богу.

Случилось так, что незадолго до начала войны Николай Михайлович сломал ногу и поэтому работал по строительству различных сооружений в тылу всю войну. Война закончилась. И наконец то настал этот долгожданный час — открылась Троице Сергиева Лавра и несколько духовных учебных заведений. Николаю Михайловичу было тогда 48 лет. Казалось бы, что уже поздно начинать жизнь сначала, тем более что лучшая часть ее (по мирским меркам) уже прожита. Но ничего не могло помешать будущему старцу. Успешно сдав экзамены в Духовную семинарию, он садится за изучение Премудрости Божией. Вспоминая учебные годы в семинарии, отец Савва говорил, что, изучая предлагаемые там науки и особенно Богословие, он старался все понять и воспринять сердцем, поэтому отвечал на задаваемые преподавателем вопросы по существу, так, как понимал своей душой и сердцем, так, как приходилось ему наблюдать в жизни.

Курс семинарии Николай Михайлович закончил за три года, вместо положенных четырех. Настоятель Богоявленского собора приглашал его служить вместе у мощей святителя Алексия. Но давняя многолетняя мечта о монастыре не оставляла будущего схиигумена, и он отказался от этого приглашения.

Монашество — это разумный и свободный подвиг человека, борьба за достижение христианского совершенства. Оно основано на святом Евангелии. Правда, слово «монашество» не встречается там, но о сущности монашества говорится во многих местах. Впоследствии отец Савва написал о монашестве несколько книжек, в том числе «Об иноческом постриге», «Ответы на вопросы о монашестве». Много в этих работах полезных советов и наставлений для новоначальных иноков. Щедро делился старец опытом своего монашеского делания. И щедрость эта была неоценима в те годы, когда святоотеческой литературы об этом не издавалось.

И вот наконец то Николай Михайлович Остапенко принимается в число братии Троице Сергиевой Лавры. Пока послушником. Этот период был недолгим для будущего старца.Послушание свое он нес усердно, с Божией помощью минуя искушения и соблазны. И это неудивительно: вся его долгая, предшествующая этому жизнь была направлена к достижению совершенного служения Богу.

Вскоре наместник Лавры архимандрит Иоанн ходатайствует перед Святейшим Патриархом о пострижении Николая Остапенко в монашеский чин. Благословение на постриг в монашество совпало с днем памяти великого угодника Божия преподобного Серафима Саровского. Отец Савва очень любил его и втайне мечтал носить его имя. Но Господь судил иначе: при постриге ему было дано имя Саввы Сторожевского (Звенигородского), верного ученика преподобного Сергия Радонежского. Так из «победителя народов» (греч. перевод имени Николай) батюшка стал «невольником» (араб. перевод имени Савва). Встав на путь совершенного служения Богу, монах становится добровольным невольником, принимая скорби и поношения, претерпевая испытания и искушения.

«Ты дал обет целомудрия, чтобы приобрести господство духа над влечением плоти. Ты дал обет послушания для облегчения борьбы с самолюбием и гордостью. Ты дал обет нестяжательности, чтобы воспитать в себе полное бескорыстие и бесстрастие к земным благам... Быть истинным последователем Христа — это значит распять страсти, то есть обессилить их, подавить и совсем искоренить их, умертвить себя миру, поработить тело духу, а это совершается только помощью Божией при постоянном напряженном труде тебя самого над твоим внутренним человеком», — писал батюшка.

Жизнь батюшки в Троице Сергиевой Лавре совпала с трудным периодом ее восстановления. Неся послушание эконома, ему приходилось не только руководить строительством, но и выполнять самую тяжелую и грязную работу. Видя зрелость и богатый жизненный опыт эконома, наместник обители дает о. Савве новое послушание — быть духовником богомольцев. Так началось пастырское служение старца. Можно только догадываться, как скорбела его душа, когда сталкивалась с обилием людских грехов.

Какое беззаконие творят они, как оскорбляют своими грехами величие Божие, какая строгая кара ждет их в загробной жизни! — часто сокрушался он. Батюшку угнетало то, что сердца людские далеки от покаяния, они не ведают жизни вечной и спасения. Духовные чада старца вспоминают, что он никогда не бранил за порок, а старался раскрыть и показать исповеднику всю мерзость содеянного им греха. И лишь изредка он резко обличал, но потом сразу же извинялся за резкость.

Измученные сердца находили утешение у доброго и мудрого священника. «Сколько искренних слез и стенаний было на исповедях, которые проводил наш духовный отец!» —вспоминали позднее его духовные чада.

«Встанем на коленочки, — бывало, скажет он, — и со слезами помолимся. Попросим Господа простить наши грехи, наши ошибки», — и море слез льется из очей исповедующихся. Во время пения «Тебе поем, Тебе благословим...» батюшка опять прерывал исповедь, прося всех встать на колени возле аналоя, и молился со слезами.

В одной из бесед со своим воспреемником епископом Вениамином отцу Савве было дано 4 основных завета:

1. Для того, чтобы руководить народом и быть мудрым и опытным наставником, надо много читать святоотеческих книг.

2. Никому, даже родственникам, на житейские темы писем не писать.

3. Быть среди священнослужителей последним, т. е. презреть честолюбие, не стремиться к наградам, почестям и повышению сана.

4. Нести крест благодушно.

Эти заветы отец Савва хранил всю свою жизнь, принимая огромное количество людей, имея более 7 тысяч духовных чад. Именно они и поддерживали своего духовного отца в минуты скорби и испытаний, именно они поехали за своим батюшкой из Троице Сергиевой Лавры в далекий и неизвестный Свято Успенский Псково Печерский монастырь.

В монастыре отца Савву ждало ответственное послушание благочинного. С первых же дней он предложил по примеру Лавры ввести ежедневный братский молебен перед ракой с мощами преподобномученика Корнилия, а после вечернего богослужения ежедневно читать акафисты в храме.

Для тех, кто впервые приезжал в Печоры и не был осведомлен об истории обители, он написал книгу «Краткое описание Псково Печерского монастыря».

Так в трудах и молитвах проходили и дни отца Саввы. Не все было гладко у него в монастыре, находились люди, которые не понимали его пастырского служения. Несколько раз отец Савва был даже вынужден некоторое время служить на приходах Псковской епархии, но, несмотря ни на что, он возвращался в обитель, находящуюся под покровительством Пресвятой Богородицы. «Кто оправдывается и старается доказать свою правоту, то, может быть, и найдет справедливость, но только тем нарушит планы Божии об исцелении души! Кто ищет покоя, в том не может пребывать Дух Божий. Где скорбь, там и Бог». Люди съезжались к отцу Савве со всех концов страны. Что они обретали в Печорах? Любовь и утешение, покаяние и прощение. И на любовь своего духовного отца отвечали такой же горячей и преданной любовью.

Почти все его книги, наставления и поучения направлены к одному: заставить человека задуматься, что он есть раб Божий, и, только обратившись целиком к Богу, можно увидеть мир таким, каким тот создан своим Творцом. И тогда, увидев всю силу и благодать Божию, проститься со своей неправильной жизнью и начать новую. Об этом батюшка написал книгу «Плоды истинного покаяния», в которой доступно и просто рассказал о том, что такое исповедь, и как к ней нужно готовиться. Как через сокрушение сердца, плач необходимо порывать с грехом, ощущая всю его мерзость.

«Если мы будем постоянно сожалеть о грехах и каяться, то Господь пошлет обильные слезы и раскаяние, душа заплачет вместе с телом, и эти слезы будут лучшим даром Христу... И делать это нужно скорее, пока не поздно. Мы не знаем, как долго продлится наша жизнь. А там, за гробом, если и будем плакать, то слезы уже не смогут утешить нас, а будут палить огнем», — говорил он на одной из своих проповедей.

И разве не удивительно, что по кончине схиигумена Саввы в 1980 году сотни людей съехались в Печоры для того, чтобы проводить своего дорогого духовного отца в последний путь.

Не было человека, соприкоснувшегося с батюшкой, который бы не утешился рядом с ним. Для каждого у отца Саввы находилось слово любви и мудрого наставления.

«Каким был ваш духовный отец схиигумен Савва?» — спросили у одного из духовных чад. «Он творил любовь», — был ответ.

Вот поэтому никогда не угасает лампада на могиле старца в Богозданных пещерах Псково Печерского монастыря.

И в день Ангела старца, и в день его блаженной кончины, несмотря ни на какие трудности, собираются его духовные чада в святой обители, чтобы вместе с братией монастыря отслужить Божественную литургию о почившем пастыре, чтобы единением духа, в союзе мира, единым сердцем и едиными устами славить Господа, даровавшего им такого дивного пастыря.

честь святого первоверховного апостола Павла. Семья Поповых состояла из пяти человек: отец – Василий Сергеевич (1924 г.р., в конце жизни монах Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, † 2012 г.), мать – Валентина Федоровна (1929 г.р., † 2007 г.), старший из сыновей – Владимир (1951 г.р.), средний – Алексей (1953 г.р., † 1996 г.) и младший – Павел.

Паша рос в верующей семье и регулярно посещал храм, уже с детства имел тягу к духовному образованию. В 1978 году окончил в родном селе среднюю общеобразовательную школу. Через два года был призван в армию, служил в войсках Военно-Морского флота СССР, в 1983 году окончил срочную службу в звании старшины. По возвращении домой Павел решает поступить в семинарию. Получив рекомендацию от настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери с. Великий Враг Кстовского района Горьковской области иерея Григория Долбунова, Павел Попов едет в г. Сергиев Посад. После успешной сдачи вступительных экзаменов он был зачислен на первый курс Московской духовной семинарии. В сердце Павла созревает желание посвятить себя служению Господу в монашеском чине. С благословения своего духовника, насельника Троице-Сергиевой Лавры игумена Аркадия (Смекалова), он подал прошение о постриге в монашество.

15 сентября 1986 года Павел Попов был принят в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру послушником. В том же году, 29 ноября, в Троицком соборе обители наместник Лавры архимандрит Алексий (Кутепов) совершает постриг послушника Павла в монашество с именем Филофей в честь преподобного Филофея Мравинского (Вифинского), пресвитера и чудотворца (X век, память – 28 сентября), а в 4 декабря того же года в Сергиевском Трапезном храме Лавры архиепископ Владимирский и Суздальский Серапион (Фадеев) рукополагает его во иеродиакона. Через год отец Филофей заканчивает семинарию и продолжает свое обучение в Московской духовной академии. Вскоре, 13 марта 1988 года, в Сергиевском Трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир (Сабодан) совершает хиротонию студента первого курса МДА иеродиакона Филофея (Попова) в сан иеромонаха. В 1991 году, защитив дипломную работу на тему «Древнеотеческие уставы», иеромонах Филофей получает диплом об окончании духовной академии.

Почти четверть века отец Филофей подвизался в обители преподобного Сергия, неся различные послушания. В 1991 году по благословению священноначалия он находился в миссионерской командировке на Камчатке и Магаданской епархии.

В Лавре многие годы основным послушанием батюшки было канонаршество на богослужении. Несомненно, этим талантом отец Филофей был одарен от Бога, с рождения обладая хорошо поставленным голосом и дикцией, не учась этому специально. На службах он произносил молитвословия с особенной выразительностью и четкостью, так, что было понятным каждое слово.

Последнее время отец Филофей нес послушание служащего иеромонаха в храме во имя святой равноапостольной Марии Магдалины в пос. Лоза.

По свидетельству братии Троицкой обители, отличительной чертой отца Филофея было его незлобие. В общении он всегда был искренен и прост.

В ночь с 22 на 23 июля 2016 года отец Филофей скоропостижно скончался от сердечного приступа. 24 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, после ранней Божественной литургии в Духовском храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры состоялось отпевание новопреставленного иеромонаха Филофея. Возглавил заупокойное богослужение насельник обители архимандрит Агафодор (Маркевич).

После отпевания братия монастыря с пением заупокойных песнопений простились с почившим собратом в Успенских вратах обители. Отец Филофей был погребен на братском кладбище в селе Деулино.

Упокой, Господи, душу раба Твоего, приснопоминаемого иеромонаха Филофея, и сотвори ему вечную память!

В ночь на 23 июля 2020 года на 56-м году жизни отошел ко Господу иеромонах Феодор (Мухин).

Отец Феодор скончался в собственной келье в братском корпусе вследствие левожелудочковой сердечной недостаточности.

Отпевание батюшки состоялось в Свято-Троицком храме Патриаршего Подворья в пос. Приазовском в субботу 25 июля в 12:00.

Иеромонах Феодор (в миру Мухин Вячеслав Васильевич) родился 09.12.1963 года в г. Куйбышев. В 1987 году закончил МВТУ им. Н.Э. Баумана, там же прошел военную подготовку и получил воинское звание лейтенанта. С 1987 по 1990 гг. работал инженером-конструктором.

В 1990 году поступил трудником в Черниговский скит при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. 22 апреля 1994 года пострижен в монашество настоятелем Гефсиманского Черниговского скита Троице-Сергиевой Лавры игуменом Феофилактом с именем Феодор в честь благоверного князя Феодора Смоленского.

В 1997 году переведен в Покровский скит Лавры и рукоположен в сан иеродиакона. 22 мая 1999 года рукоположен в сан иеромонаха Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

В 2000 году окончил Московскую Духовную Семинарию, а в 2010 году – Киевскую Духовную Академию.

В 2001 году по причине болезни иеромонаху Феодору была рекомендована смена климата, вследствие чего он был направлен в скит Саввино-Сторожевского ставропигиального монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» пос. Приазовский.

По благословению своего духовника архимандрита Наума (Байбородина) усердно проходил пастырское служение в пос. Приазовский с 2001 года, окормляя множество паломников, насельников Патриаршего подворья и учащихся школы-пансиона. Принимал активное участие в строительстве храма Святой Живоначальной Троицы. Нес свое служение в сложных условиях созидания общины Патриаршего подворья, когда порой не хватало самого необходимого. Стяжал среди местного населения глубокое уважение и любовь, примирял враждующих. Не щадил своего здоровья, несмотря на множество тяжелых хронических заболеваний. Со вниманием относился ко всем обращавшимся к нему за духовной помощью, всегда уделяя каждому то время, которое было необходимо для разрешения духовной проблемы. Смиренно претерпевал находящие испытания, не обременяя окружающих. Благодаря его пастырской заботе умножилось количество прихожан и паломников, посещавших Подворье.

В памяти прихожан остался добрым отцом, мудрым наставником, образцом пастырского служения, монашеского нестяжания и неподдельной любви.

Некрополь (раздел в разработке)

Трубецкая княгиня Ксения Семеновна, во иночестве Капитолина схимница, † 10 июля 1615 года.

Жена князя Тимофея Романовича Трубецкого*.

*Князь Тимофей Романович Трубецкой — государственный деятель, рында (телохранитель), боярин и воевода в царствование Ивана Грозного, Федора Ивановича и Бориса Годунова.

Феодор Борисович Годунов, благоверный царевич всея России, † 10 июня 1605 года.

Фёдор II Годунов имел самый короткий срок правления среди всех мужчин на русском престоле. В 1599 году 10-летний царевич собственноручным письмом известил монахов Троице-Сергиева монастыря о болезни отца, который не смог к ним приехать. Уже в пору ранней юности привлекался к государственным обязанностям (уже в 9-летнем возрасте имел собственную государственную печать), регулярно заседал в Боярской думе, принимал послов. Царевич получил прекрасное образование, готовился отцом в «просвещенные государи». Н. М. Карамзин называет его «первым плодом Европейского воспитания в России». Несмотря на это, оппозиция распускала в России и за рубежом слухи о болезненности и слабоумии наследника. Политический хаос Смутного времени поглотил многие прогрессивные начинания Бориса Годунова вместе с его наследником, который, возможно, был бы достойным продолжателем отцовской политики.