20 октября по старому стилю

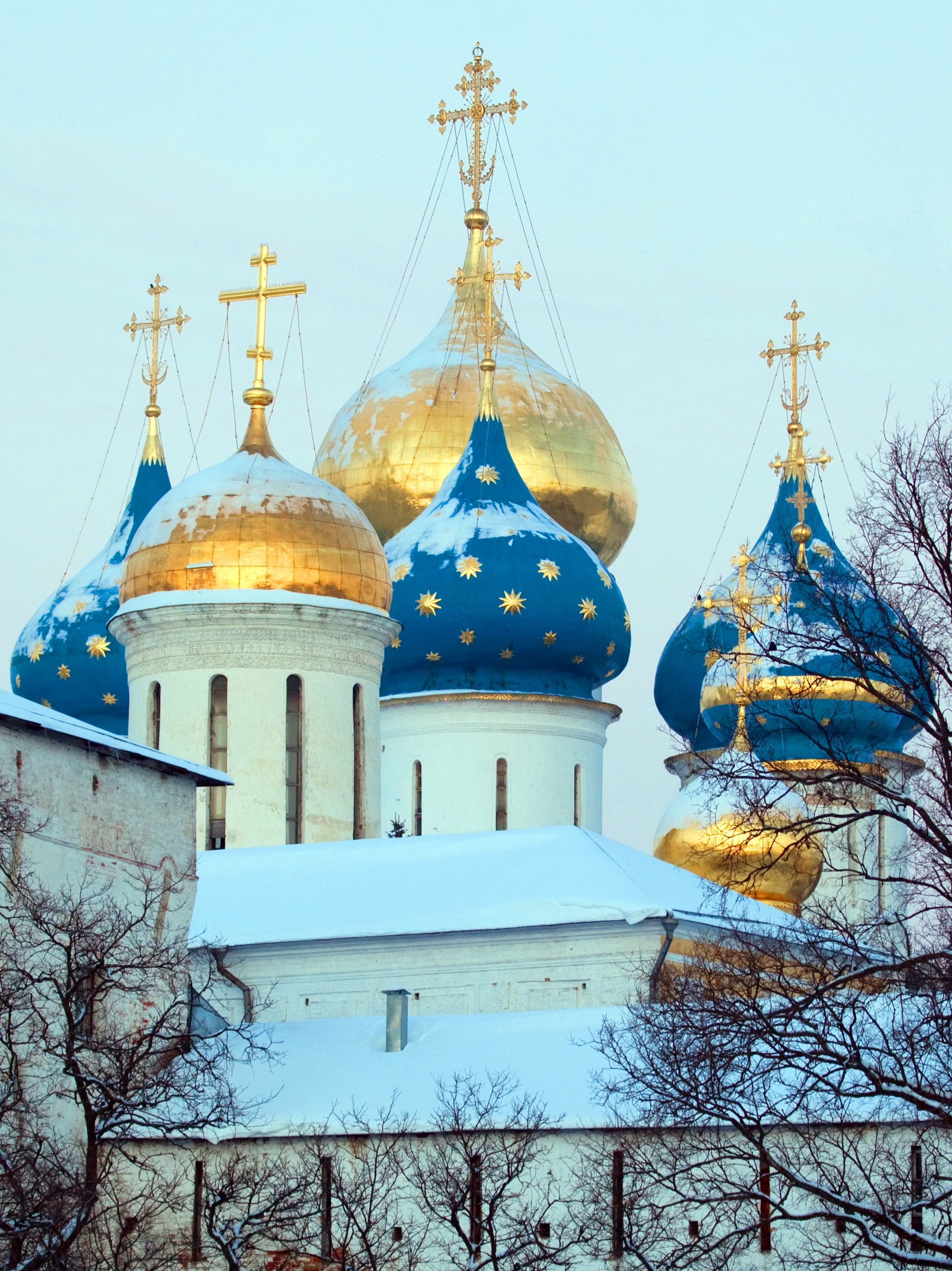

Календарь Лавры

Поста нет

«Пользуйтесь немногим, что Господь дал, с терпением и надеждой на Его милость».

Состав службы дня

Димитриевская родительская суббота

Димитриевская суббота была установлена великим князем Димитрием Иоанновичем Донским, как день поминовения православных воинов. Одержав знаменитую победу на Куликовом поле, князь Димитрий, по возвращении с поля брани, посетил Троице-Сергиеву обитель. Совершив в Троицкой обители поминовение воинов, павших в Куликовской битве, великий князь предложил Церкви творить это поминовение ежегодно в субботу, перед 26 октября (память святого Димитрия Солунского) — день тезоименитства самого Димитрия Донского. Первоначально поминовение совершалось по всем православным воинам, павшим в этом сражении. С годами Димитриевская суббота стала днем заупокойного поминовения не только воинов, но и всех усопших православных христиан.

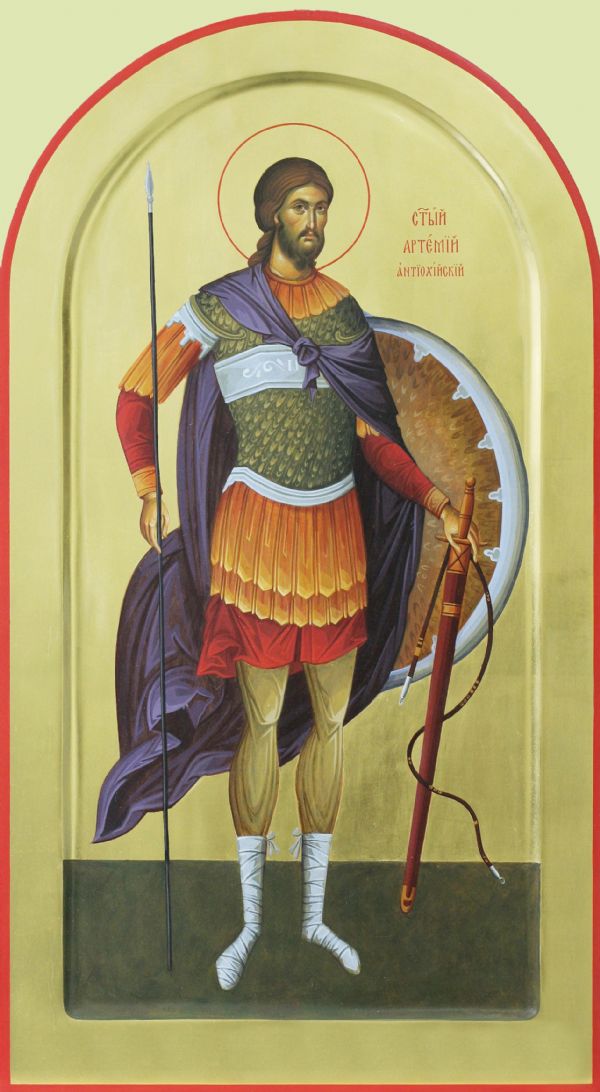

Великомученик Артемий Антиохийский

Святой великомученик Артемий был одним из выдающихся военачальников в правление царя Константина Великого, а затем Констанция, после которого к власти пришел Юлиан Отступник. Однажды, видя истязание двух епископов, не желавших отречься от Христовой веры святой Артемий обличил Юлиана в нечестии. Разгневанный Отступник подверг святого жестоким пыткам. После этого великомученика бросили в темницу. Во время молитвы, которую святой возносил ко Господу, ему явился Сам Христос в окружении Ангелов и сказал: ″Мужайся, Артемий! Я с тобой и избавлю тебя от всякой боли, какую причинили тебе мучители, и уже готовлю тебе венец славы. Ибо как ты исповедал Меня пред людьми, на земле, так и Я исповедую тебя пред Отцем Моим Небесным. Итак, будь мужествен и радуйся – ты будешь со Мною в Моем Царстве″.

На следующий день Юлиан потребовал, чтобы великомученик Артемий признал языческих богов. Встретив решительный отказ, император прибег к пыткам. Подвижник переносил всё без единого стона. Святой предрек Юлиану, что скоро тот получит справедливое возмездие за зло, причиненное им христианам. Отступник разъярился и прибег к еще более лютым пыткам, но они не сломили волю великомученика, и тогда святой Артемий был обезглавлен (362).

Братия Лавры, почившая в этот день:

Иеродиакон Даниил (в миру – Павел Иванович Маланьин) родился в 1926 году в г. Москве. Церковная жизнь будущего священнослужителя началась с храма пророка Божия Илии в Обыденском переулке, прихожанином которого он был. В 1940 году, окончив восемь классов средней школы, Павел поступил в Ленинградскую духовную семинарию и отучился в ней два года.

Павел Маланьин был принят послушником в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где трудился в монастырской трапезной и на просфорне. 6 октября того же года он был пострижен в рясофор и переведен на клиросное послушание. 11 марта следующего года архимандрит Иоанн (Разумов, † 1990), впоследствии митрополит Псковский и По́рховский, постриг послушника Павла в монашество с наречением имени Даниил (в честь преподобного Даниила Переяславского). В том же году 25 марта архиепископом Можайским Макарием (Даевым, † 1960), викарием Московской епархии, в одном из московских храмов новоначальный монах Даниил был рукоположен во иеродиакона.

Каждое утро вместе с другими насельниками Лавры инок спешил к преподобному Сергию за благословением на наступающий день, который проводил за богослужением, пением на клиросе или иным послушанием. По свидетельству современников, отец Даниил выглядел физически крепким и сильным человеком. Но молодой иеродиакон страдал серьезным недугом, который стал причиной ранней кончины лаврского насельника. 2 ноября 1956 г. в возрасте 30 лет отец Даниил скоропостижно отошел ко Господу.Высоким, черноволосым, с выразительными чертами лица, сосредоточенно служащим, обладающим могучим басом приятного тембра – таким, уйдя в вечность, отец Даниил остался в памяти знавших его.Почивший священнослужитель погребен на Северном городском кладбище г. Загорска. Приводим отрывок из книги архимандрита Тихона (Агрикова, в схиме Пантелеимона) «У Троицы окрыленные», посвященный приснопамятному иноку:

«Спустя примерно полтора месяца после смерти отца Даниила один благочестивой жизни человек из братии Лавры видел умершего в видении. Облаченный в светлый диаконский стихарь, он стоял среди Трапезной церкви. Кругом его было множество ангелов. Все пели. Дивные небесные мелодии наполняли храм. Что это было за пение! Нельзя и передать словами. Когда видевший говорил об этом, он плакал. Это были слезы умиления.

Некрополь (раздел в разработке)

Пустобояров Григорий Матфеевич, Сытного Двора стряпчий, † 20 октября 1634 года.

*Стряпчий — в Русском государстве в XVI — XVIII веках дворцовый слуга. Стряпчий — царский чиновник при Хлебном, Конюшенном и прочих дворах. Должность стряпчего была ликвидирована при Петре I, а затем восстановлена судебной реформой 1775 года. Также чин придворного, в обязанности которого входило следить за платьем царя и подавать его при облачении государя. Стряпчие выполняли различные поручения царя, служили городовыми и полковыми воеводами, стряпчий с ключом исполнял должность дворцового эконома. Слово «Стряпчий» ассоциируется со словом «Повар». Но в старину Стряпчие не занимались приготовлением пищи. У них были совсем другие обязанности. Потому что само слово «стряпать» имело более широкое значение – «делать», «работать». А слово «стряпня» во времена Ивана Грозного означало предметы повседневного царского обихода: кресла, подушки, полотенца, церемониальный инвентарь и прочее. Стряпчие приносили особую присягу, в которой в числе прочего клялись в царскую стряпню (полотенца, платья и пр.) «никакого зелья и коренья лихого не положити».

Миллер Николай Федорович, коллежский советник, † 20 октября 1857, на 49 году.

*Коллежский советник — гражданский чин, соответствовал чинам армейского полковника и флотского капитана I ранга. В 1717 году Пётр I начал преобразования центральных исполнительных учреждений. Возникли коллегии. Коллегии состояли из присутствий и канцелярий. Одна из должностей Присутствия — коллежский советник.

Один день в истории Лавры:

Церковь Сергия Радонежского и Евфимиевская Часовоня в Кремле Великого Новгорода (на Владычном дворе)

Кирпичная надвратная церковь Сергия Радонежского на Владычном дворе Новгородского Кремля – это первый на Руси храм, посвященный преподобному Сергию Радонежскому. Он был построен архиепископом Ионой в 1463 году. Построенная в Новгородском кремле церковь, посвященная тогда еще мало известному на Руси и глубоко почитаемому лишь в Московском княжестве преподобному Сергию Радонежскому, выражала идею сближения и духовного единения Новгорода с Москвой. Храм был расписан в XV веке. Роспись состояла из миниатюрных композиций, иллюстрировавших житие преподобного Сергия Радонежского. До Второй мировой войны они были сняты со стен и хранились в музее. Сейчас эти миниатюрные композиции возвращены в храм. Церковь преподобного Сергея Радонежского была закрыта в 1920 году. Сейчас здесь располагаются помещения музея. Рядом с церковью возвышается столпообразная, почти сорокаметровая башня с часами – Часозвоня. Она была построена в 1673 году и была колокольней церкви Сергия Радонежского и, возможно, других церквей Владычного двора. В верхней части постройки находились часы со звоном (отсюда и название). Она кажется слегка наклонной, чем вызывает ассоциации с Пизанской башей. Часозвоня использовалась для наблюдения за дорогами на случай неожиданного появления неприятеля и за возникающими нередко пожарами.