10 января по старому стилю

Календарь Лавры

Поста нет

«Братья, имейте любовь между собою и храните правила монашеского общежития».

Состав службы дня

Святитель Феофан Затворник, Вышенский

Святитель Феофан, в миру Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1815 г. в селе Чернавское Орловской губернии в семье священника. В 1837 г. окончил Орловскую Духовную Семинарию и поступил в Киевскую Духовную Академию, по окончании которой принял монашество с именем Феофан. Затем преподавал в Санкт-Петербургской Духовной Академии (СПДА). В 1847 г. в составе Русской Духовной Миссии был направлен в Иерусалим, где посетил святые места, древние монашеские обители, беседовал со старцами святой горы Афон, изучал писания отцов Церкви по древним рукописям. Здесь, на Востоке, будущий святитель основательно изучил греческий и французский языки, ознакомился с еврейским и арабским.

В 1859 г. хиротонисан во епископа Тамбовского и Шацкого. В 1866 г. по прошению уволен на покой в Успенскую Вышенскую пустынь Тамбовской епархии. Но не возможностью покоя влекли к себе сердце владыки тихие монастырские стены, они звали его к себе на новый духовный подвиг. Время, оставшееся от богослужения и молитвы, святитель посвящал письменным трудам. После Пасхи 1872 г. святитель уходит в затвор. В это время им были написаны литературно-богословские труды, которые оказали глубокое влияние на духовное возрождение общества. Его учение во многом родственно учению старца Паисия Величковского, особенно в раскрытии тем о старчестве, умном делании и молитве.

Святитель мирно почил 6 января 1894 г., в праздник Крещения Господня. При облачении на лице его просияла блаженная улыбка. Погребен в Казанском соборе Вышенской пустыни. Канонизирован в 1988 г., как подвижник веры и благочестия. Его многочисленные творения могут рассматриваться чадами Церкви как практическое пособие в деле христианского спасения.

Преподобный Павел Комельский (Обнорский)

Преподобный Павел Комельский, славный ученик преподобного Сергия Радонежского, родился в Москве в 1317 г. С юных лет он отличался благочестием и милосердием к бедным и страждущим. Богатые родители готовили его к мирской жизни, но сын в двадцать два года тайно покинул родительский дом и принял постриг в Рождественском монастыре на Волге (в Ярославской епархии). Оттуда Павел перешел в Свято-Троицкий монастырь к преподобному Сергию Радонежскому и несколько лет провел у него в келейном послушании, всецело повинуясь мудрому руководству святого старца. С благословения преподобного Сергия он поселился вдали от обители в отшельнической келлии, где пробыл пятнадцать лет в затворе. Испросив у преподобного Сергия благословение уйти в пустыню для безмолвной и уединенной жизни, он долго странствовал, отыскивая себе место для уединения. Он обошел много пустыней, был у преподобного Авраамия Чухломского и, наконец, остановился в Комельском лесу. Над речкой Грязовицей, в дупле старой липы преподобный устроил себе маленькую келлию и прожил там три года в полном безмолвии, ″не дая покоя телу, за еже получити будущий покой″. Затем он перешел на реку Нурму, где построил себе хижину и выкопал колодец. Дни его проходили в бдении и молитве. Пять дней в неделю он пребывал без пищи и только в субботу и воскресенье вкушал немного хлеба и воды. Несмотря на любовь к уединенной жизни, преподобный никогда и никому не отказывал в духовном утешении и наставлении. По благословению преподобного Сергия и с согласия митрополита Фотия в 1414 г. преподобный Павел построил Свято-Троицкий храм, вокруг которого вырос монастырь, получивший название Павло-Обнорского. Написав для братии строгий устав монастырской жизни, преподобный поручил управление новой обителью своему ученику Алексию, а сам по-прежнему продолжал жить в уединенной келлии на горе, оставаясь при этом чутким и добрым наставником для всех, кто нуждался в его целительной помощи. Преставился преподобный Павел 112 лет от роду. Последние слова его были: ″Братья, имейте любовь между собою и храните правила монашеского общежития″.

Житие святого написано около 1546 г., а прославление совершилось в 1547 г.

Кроме того в Православии поминают святых, но в Лавре служба им не совершается:

Преподобный Макарий Писемский

Преподобный Макарий был учеником преподобного Сергия Радонежского и сподвижником преподобного Павла Обнорского. На берегу реки Письмы в Вологодских землях он основал Писемский монастырь с храмом в честь Преображения Господня, в котором был погребен после своей кончины. При его гробе совершилось много чудес. Так, в конце XVIII столетия сгорела церковь, под которой был устроен деревянный сруб над могилой преподобного Макария. После пожара на том месте, где находился сруб, не было даже пепла: все это место было покрыто росой. Один любопытный захотел вскрыть надгробие и посмотреть, что там находится. За свою дерзость он был наказан слепотой. В 1995 г. началось восстановление Макарьевой пустыни как женской обители.

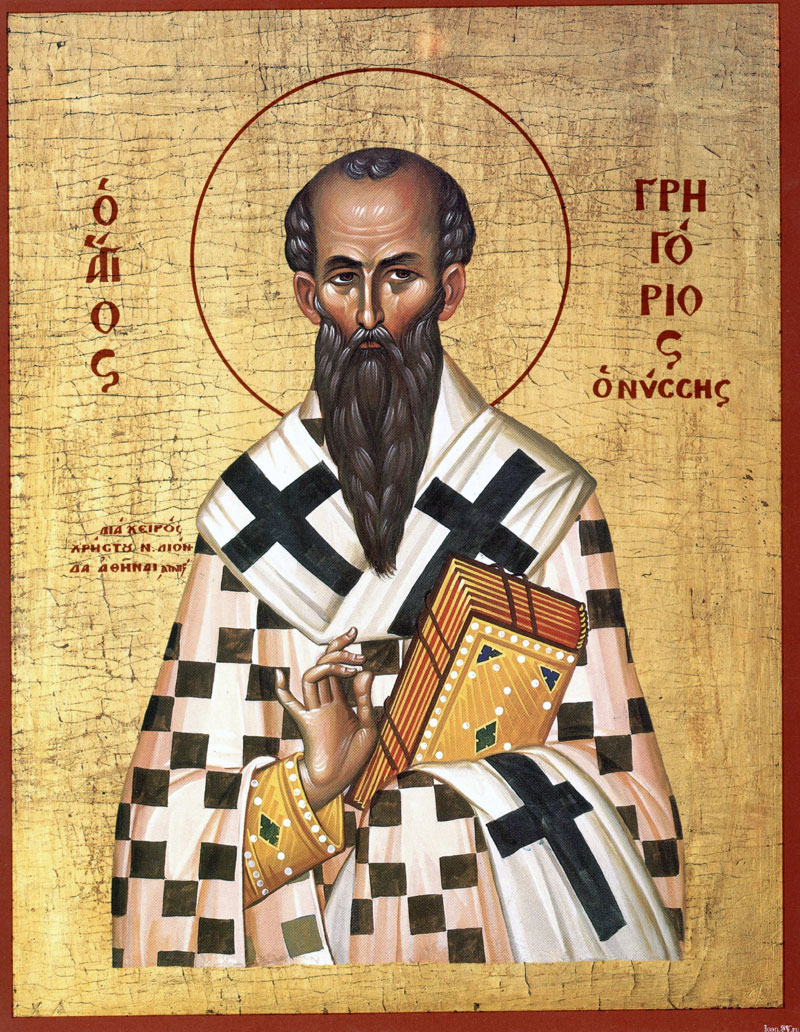

Святитель Григорий Нисский

Святитель Григорий, епископ Нисский, был младшим братом святителя Василия Великого, близким другом святителя Григория Богослова. В 381 г. святой Григорий был одним из главных деятелей II Вселенского Собора, созванного в Константинополе против ереси Македония, неправильно учившего о сущности Святого Духа. На этом Соборе по инициативе святого Григория был дополнен Никейский Символ веры.

Дожив до глубокой старости, святитель Григорий Нисский мирно скончался вскоре после Константинопольского Собора 394 г.

Обладая глубоким философским даром, он понимал философию только как средство для более глубокого проникновения в подлинный смысл Божественного откровения. Он заслужил уважение к себе точными, прекрасно выраженным формулировками и объяснением Православной веры, и уважение это было так велико, что в 787 г. участники Седьмого Вселенского Собора, оглядываясь на прошедшие с тех времен пять столетий жизни Церкви, восславили его и назвали “отцом Отцов”.

Священномученик Анатолий (Грисюк)

Священномученик Анатолий (в миру Андрей Григорьевич Грисюк), окончил Волынскую духовную семинарию (1900) и Киевскую Духовную академию (1904), при которой в 1903 г. был пострижен в монашество, а в мае 1904 г. рукоположён во иеромонаха. С 1912 г. - профессор Киевской духовной академии. С 1912 по 1913 г. исполнял должность инспектора и экстраординарного профессора Московской Духовной Академии. С сентября 1928 г. — архиепископ, а затем и митрополит Одесский и Херсонский. По отзывам верующих и духовенства, был добрым и всем доступным человеком, прекрасным проповедником. По воспоминаниям митрополита Мануила (Лемешевского), «по внешности был малого роста, щуплый, сутуловатый, всегда смотревший вниз, — производил впечатление человека, углублённого в себя и занятого своими мыслями». Неоднократно подвергался арестам и ссылкам, погиб в лагере в 1938 г. Незадолго до смерти был помещён в лагерную больницу, где от владыки потребовали, чтобы он отдал своё Евангелие и нательный крест, с которым он никогда не расставался. Евангелие вырвали из его рук силой, но крест он не отдал.

Братия Лавры, почившая в этот день:

Архимандрит Феодорит (в миру – Федор Иванович Воробьев), духовник и благочинный Троице-Сергиевой Лавры[2], родился 15 декабря 1899 г. в Москве в крестьянской семье.

В 1918 г. окончил Московское Коммерческое училище.

В 1918-1920 гг. служил в армии. По возвращении со службы долгие годы работал бухгалтером и в то же время духовно совершенствовался под руководством опытных пастырей и путем изучения творений святых отцов. Особенно чтил Федор Иванович таких известных святителей, как епископ Афанасий (Сахаров) и епископ Вениамин (Милов).

7 февраля 1956 года поступил в братию Троице-Сергиевой Лавры.

21 августа 1956 г. архимандритом Пименом (Извековым) пострижен в монашество с наречением имени Феодорит.

8 октября 1956 г. в Троицком соборе[1] Лавры архиепископом Можайским Макарием рукоположен во диакона, 18 июля 1957 г. архиепископом Херсонским и Одесским Борисом – во пресвитера.

20 апреля 1958 г. награжден набедренником, 18 января 1959 г. – саном игумена и золотым крестом, 8 января 1961 г. – саном архимандрита.

Монашеское дело архимандрит Феодорит нёс со смирением и ревностью. Добросовестный и прилежный во всем, он служил для братии добрым примером: всем стремился послужить, духовно ободрить и оказать христианскую любовь. Богомольцы видели в нём умудренного и убедительного в слове проповедника, глубоко дышащего живой верой и любовью к Богу. Слово убеленного сединами старца всегда оставляло свои благодатные следы в душах бесчисленных паломников древней обители.

Духовники Лавры. Фото 50-х годов XX века

19 января 1959 года архимандрит Феодорит назначен благочинным Троице-Сергиевой Лавры, в должности которого прослужил 11 лет. Братия монастыря с благодарной любовью вспоминает годы доброго служения отца Феодорита на этом трудном и ответственном послушании.

В 1970 году инфаркт подорвал здоровье архим. Феодорита, и он должен был просить об освобождении его от должности благочинного. В последние два года жизни его не оставляли тяжкие недуги. Но духом старец не ослабевал никогда, был полон внутреннего спокойствия и духовной сосредоточенности. Неопустительно, когда был в силе, шел в храм, выстаивал монастырские богослужения, участвовал в соборных службах.

Скончался архимандрит Феодорит 23 января 1973 года на 74 году жизни.

Некрополь (раздел в разработке)

Один день в истории Лавры:

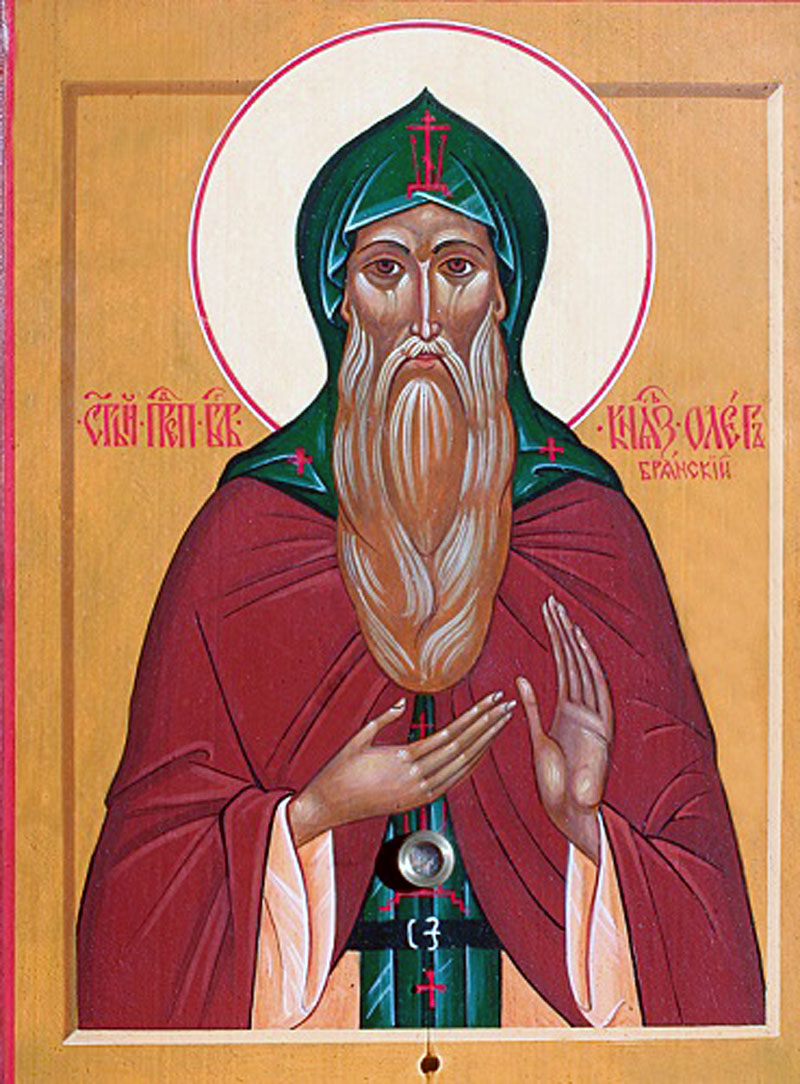

Прп. Павел Комельский

Преподобный Павел Комельский (Обнорский) с юных лет отличался милосердием к бедным и страждущим. По достижении 22 лет, когда родители стали предлагать ему вступить в брак, он ушел в Ярославский Рождественский монастырь, где принял постриг. Оттуда преподобный перешел в Троицкую обитель, в которой стал келейником и учеником преподобного Сергия Радонежского. Через некоторое время, с благословения аввы Сергия, святой поселился в отшельнической келлии и провел в затворе 15 лет. Имея расположение к безмолвию, преподобный ушел из обители и долго странствовал в поисках уединенного места для отшельничества. Остановившись в Комельском лесу, он 3 года провел в безмолвии, подвизаясь в маленькой келлии, которую устроил в дупле старой липы. Затем подвижник перешел на реку Нурму, где построил себе хижину и выкопал колодец. Вскоре место его подвигов стало известно людям и к нему стали приходить за духовным наставлением и утешением. Несмотря на любовь к безмолвию и отшельничеству, преподобный никогда никому не отказывал в своей помощи и молитве. По благословению святого Сергия Радонежского и митрополита Фотия, преподобный Павел построил храм во имя Святой Троицы, вокруг которого вырос монастырь. Поручив, руководство обителью своему ученику Алексию, святой продолжал жить отшельником, оставаясь при этом чутким наставником для братии и всех, ищущих его помощи.

Пренесение мощей прп. Сергия из Никоновской церкви в Троицкий собор

В январе 1945 г. прибывший в Лавру старец-схимник Иларион (Удодов) облачил в схимническое одеяние мощи преподобного Сергия, которые перенесли из Никоновской церкви и поставили на прежнее место в Троицком соборе.