1 января по старому стилю

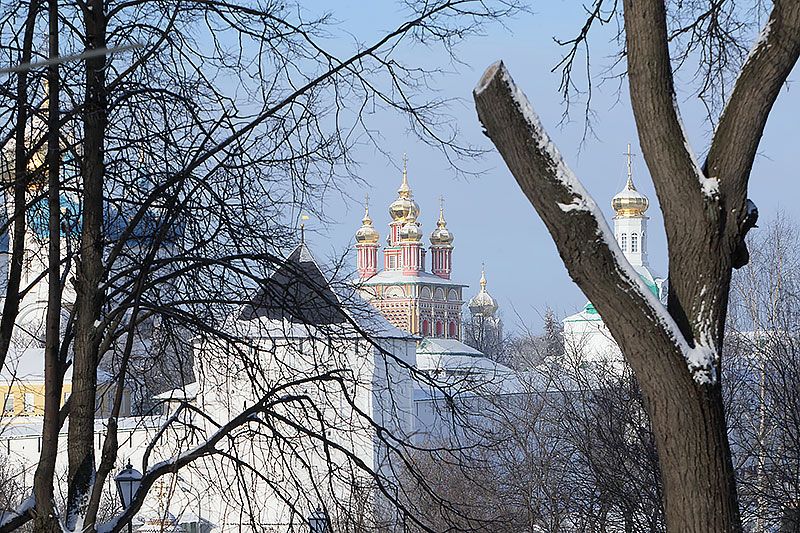

Календарь Лавры

Святки. Сплошная седмица. Поста нет

«Если хотим себе спасения, должны неустанно и непрерывно работать Господеви, доколе течет еще время труда и подвигов».

Состав службы дня

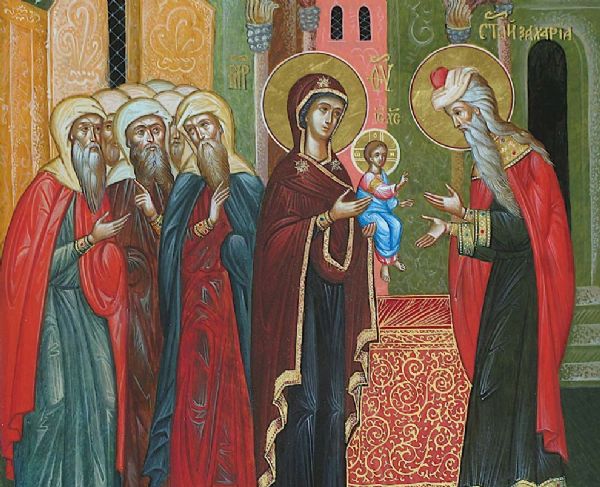

Обрезание Господне

Обрезание в качестве обряда посвящения Божеству существовало у многих народов, в том числе и у египтян. В еврейском понимании кровь священна, так как «кровь есть душа», кровь, текущая из органа, дающего жизнь, означает посвящение Богу жизни, принятой как дар. У израильтян этот обряд стал знаменовать вступление в союз-завет Авраама и избранного народа с Богом и должен был напоминать народу о вытекающих из этого обязательствах. Православная Церковь отмечает 14 января праздник Обрезания Господня. Во всех храмах в этот день пройдут праздничные богослужения. Евангельское предание гласит, что на восьмой день после Рождения Иисус Христос, по ветхозаветному закону, прошел обряд обрезания. Обряд был установлен для всех младенцев мужского пола в знак завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками. При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано имя Иисус (Спаситель), произнесенное архангелом Гавриилом еще в день Благовещения Деве Марии. По толкованию отцов Церкви, Бог-Сын принял обрезание, чтобы показать людям пример неукоснительного исполнения Божественных установлений, и чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики. В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения, прообразом которого он и являлся. Свидетельства о праздновании Обрезания Господня в Восточной Церкви восходят к IV в. Праздник Обрезания Господня продолжается один день и соединяется с празднованием памяти святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, отчего в народе он известен под именем Васильева дня.

Святитель Василий Великий

Святитель Василий родился в Каппадокии. В благочестивой семье было десять детей, пять из которых позже были причислены Церковью к лику Святых. Будущий святитель получил разностороннее образование в Константинополе и Афинах. Чувствуя призвание к духовной жизни, он отправился в Египет, где изучал творения святых отцов и жил подвижнической жизнью. Вернувшись в Кесарию, он был посвящен в сан пресвитера, а позже избран на Кессарийскую кафедру. Став епископом Кесарии, он прославился как пламенный защитник Православной веры. За свои заслуги перед Православной Церковью, Святитель Василий был назван Великим. За свою короткую жизнь, а прожил он всего 49 лет, Святитель оставил множество богословских трудов.

Кроме того в Православии поминают святых, но в Лавре служба им не совершается:

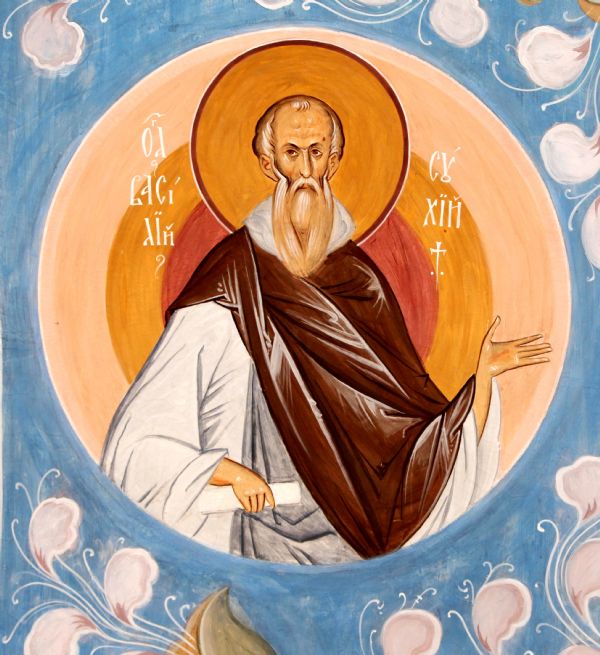

Преподобный Василий Сухой, Радонежский

Преподобный Василий Сухой (ум. до 1392 г.) упоминается в «Житии» преподобного Сергия Радонежского (около 1314 – 1392 гг.), составленном в 1418 г. монахом-агиографом Епифанием Премудрым (ум. около 1420 г.). По преданию, Василий Сухой происходил из области Северной Двины, жил в верховьях р. Дубны, был в числе первых 12 учеников, поселившихся с преподобным Сергием на Маковецком холме («старец Василий, рекомый Сухи, иже бе в пръвых от страны пришедый от връх Дубны»). «Житие» Сергия Радонежского сообщает, что поначалу, когда кто-то из братии умирал («сице живяху тогда и по два лета, и по три»), брали нового монаха, чтобы число братии оставалось неизменным, поэтому принято считать, что первые его ученики скончались ещё при жизни основателя Троицкого монастыря. Время местной канонизации Василия Сухого неизвестно; она подтверждена включением его имени в Собор Радонежских святых, установленный в 1981 г. по инициативе наместника архимандрита Иеронима (Зиновьева). Память Василия Сухого отмечена в «Описании о российских святых» (конец XVII – XVIII в.) и под 1 января в Кайдаловских святцах (конец XVII в.). В Строгановском иконописном подлиннике (конец XVIII в.) Василий Сухой назван среди Радонежских святых, но без указания дня памяти.

Некрополь (раздел в разработке)

Поспелова Александра Матвеевна, дочь штабс–ромистра, р. 11 мая 1858, † 1 января 1906 года.

*Штабс-ротмистр — первоначально по должности штабс-капитан был заместителем командира роты по строевой части. В Русской императорской армии (а также и в Белой армии) штабс-капитан младше капитана.

Один день в истории Лавры:

14 января 2004 года в лавру привезли Царь-колокол

14 января 2004 года в Сергиев Посад с Балтийского завода был доставлен специальным трейлером «Царь-колокол». Чтобы провезти колокол на территорию Лавры, пришлось расширить ворота монастырской стены. В России таких «царей» не отливали уже более 100 лет. Его вес – более 72 тонн, высота – 4 метра 55 см, диаметр – 4 метра 42 см. Он стал первым гигантским звонящим колоколом за всю историю России (легендарный кремлевский «Царь-колокол» весом свыше 200 тонн, как известно, никогда не звонил). На его поверхности отражена история Лавры: шестнадцать фигур преподобных, имена которых тесно связаны с историей обители, а в центральной части – четыре наместника, Патриархи Алексий I, Алексий II, Пимен и священноархимандрит лавры Платон. Есть здесь и текст, в котором указывается, что колокол отлит при Президенте РФ Владимире Путине и Святейшем Патриархе Алексии II. По давней традиции упомянуты и те, кто принимал участие в технической организации проекта, – скульпторы, литейщики. Вот перевод со старославянского одной надписи: «Отлит же сей колокол в граде Санкт-Петербург на Балтийском заводе со звучанием, которое избрал первый регент лавры архимандрит Матфей и старейший звонарь игумен Михей, звуковой расчет очертаний создал Борис Нюнин, литью же начальник был Виктор Иванов и всех дел руководитель Виктор Дмитриев».