Календарь Лавры 2025

8 августа по старому стилю

Календарь Лавры

Успенский пост

«Наши изуродованные суетою обычаи, не исправляемые и грозным именем, угрожают более, нежели внешние враги».

Состав службы дня

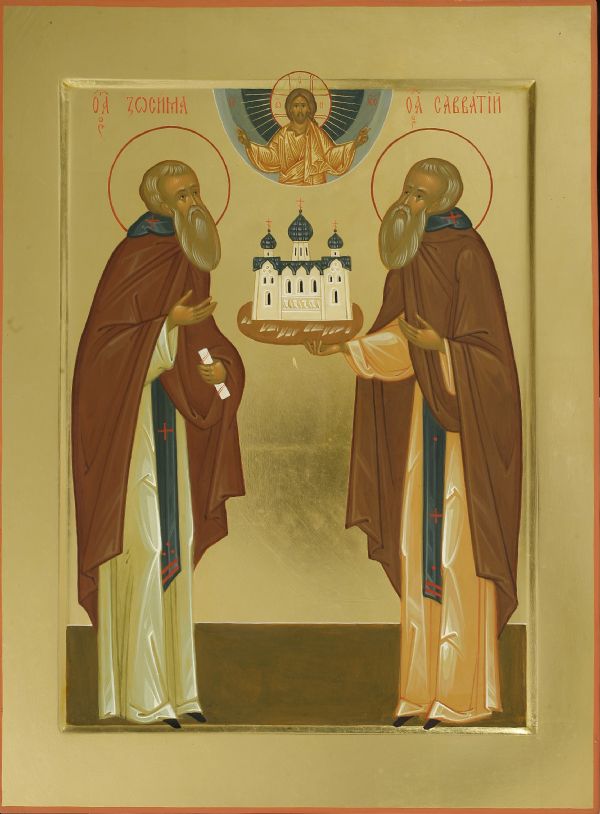

Преподобные Зосима, Савватий и Герман Соловецкие

Соловецкими первоначальниками являются преподобные Зосима, Савватий и Герман. В 1428 г. святой Герман ступил на Соловки и нашёл эти места подходящими для подвига безмолвия, но побоялся оставаться на острове. Началом подвигов святых на Соловках считается 1429 г. Тогда преподобный Герман познакомился с преподобным Савватием, тайно ушедшим из Валаамской обители, где его почитали как святого. Они прибыли на Соловки и поставили келлии на губе Сосновой. Под горой Секирной, рядом с местом их поселения, случилось чудо: два Ангела изгнали с острова рыбака с женой, которую побили розгами. В 1436 г., после кончины преподобного Савватия, на Соловки прибыл преподобный Зосима и построил здесь первый храм. Торжество перенесения мощей преподобных Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев, состоялось на третий день праздника Преображения в 1566 г. В 1992 г. мощи преподобных Зосимы, Савватия, а также Германа, который почил и был погребен не на Соловках, крестным ходом были внесены через Святые врата и установлены в Спасо-Преображенском соборе восстановленной Соловецкой обители.

Частицы святых мощей прп. Германа хранятся в Серапионовой палатке и Успенском соборе Лавры.

Некрополь (раздел в разработке)

Козловская Анна Васильевна, жена генерала-от-инфантерии Козловского Викентия Михайловича, † 8 августа 1876, на 58 году; похоронена мужем.

«Викентий Михайлович любил порассказать и помучить своих слушателей про разные случаи своей боевой кавказской службы. А таких случаев он пережил слишком много. Слыл он храбрым и, действительно, был таким на самом деле. Спокойствие и невозмутимость во время дела с неприятелем были главным его достоинством. Он любил солдата и заботился о нём, и солдат любил его. Про него рассказывалось много анекдотов, и причиной их была его же простота и страсть к рассказам, с повторением беспрестанно слов: «да» и «как бишь», из которых составлялись смешные, а пожалуй, глупые каламбуры». Генерал М. Я. Ольшевский.

«О нём было бесчисленное множество анекдотов, офицеры его любили, а у солдат сложилась легенда о том, что он знает заговор от пули и от холодного оружия. Он был поляк (Могилёвской губернии) и католик, но старался это скрывать. Он мне рассказывал, что, бывши полковым командиром, ходил всегда по праздникам в православную церковь и крестился по-нашему, но всегда затем под шинелью он делал католический крест». Филипсон Г. И.

Один день в истории Лавры:

«Вот подпись латинян на голове моей, от оружия». Ответ священноиноков лавры патриарху

В 1619 году Троице-Сергиев монастырь посетил Иерусалимский патриарх Феофан. Он в особенности пожелал видеть тех иноков, которые в годину военной опасности дерзнули возложить на себя поверх иноческих одеяний боевые кольчуги и с оружием в руках встали на стенах святой обители, отражая неприятеля. Преподобный Дионисий Радонежкий, игумен, возглавлявший оборону, представил патриарху более двадцати иноков. Первым из них был Афанасий (Ощерин), самых преклонных лет, до желтизны седой старец. Патриарх спросил его: «Ты ли ходил на войну и начальствовал над воинами?». Старец ответил: «Да, Владыко святой, понужден был кровавыми слезами». – «Что же свойственнее иноку – молитвенное уединение или воинские подвиги пред людьми?» – Блаженный Афанасий, поклонясь, отвечал: «Всякая вещь и всякое дело познается в свое время. Вот подпись латинян на голове моей, от оружия. Еще шесть памятей свинцовых в моем теле. В келлии сидя, в молитвах, разве смог бы я обрести таких побудителей к воздыханию и стенанию? А было все это не нашим изволением, но по благословению пославших нас на Божию службу». Тронутый мудрым ответом смиренного инока, патриарх благословил и поцеловал его. Он благословил и остальных монахов-воинов и выразил одобрение всему братству Лавры преподобного Сергия.

Николай II с супругой у Святых ворот Лавры

8 (21) августа 1914 года, через три недели после начала войны России с Германией, Лавру посетил Николай II с семьёй. Император хотел испросить помощи преподобного Сергия в победе над врагами Отечества. Все станции железной Лавры дороги по пути следования императорского поезда были богато декорированы. Особой пышностью отличалось убранство станции “Сергиево” и Сергиевской улицы Посада: они были украшены флагами, гирляндами, флажками и полотнищами из материй национальных цветов с надписями “Боже, Царя храни!” и “Добро пожаловать!”

Это был последний приезд последнего русского царя в Лавру и наш город.

Император Петр I дважды укрывался в Троицкой обители

В ночь на 8 (21) августа 1689 г. в сопровождении небольшой свиты прискакал в Троицкий монастырь царь Петр. Здесь он укрылся от «злоумышления на его жизнь» царевны Софьи и все тех же московских стрельцов. Вскоре монастырь и его окрестности наполнились верными Петру войсками, которые «сташа около Сергиева монастыря и вокруг верст на десять, и по Московской дороге поставиша крепкие караулы». 8 октября 1689 г., уже самодержавным государем России, царь Петр покинул Троице-Сергиев монастырь. При императоре Петре I монастырь по-прежнему сохранял значение царской крепости. В 1701 г. на стенах и башнях Троицкой обители стояли: 22 пушки, 1 пушечка, 1 тюфяк, 21 пищаль. В Плотничной башне хранилось свыше 2500 ядер.

Политические события конца XVII в., связанные с именем царя Петра, нашли свое отражение в преданиях, бытующих и до нашего времени. Одно из таких преданий объясняет название угловой северо-западной Уточьей башни – самой красивой башни Троицкой крепости, шпиль которой увенчан белокаменной уткой. При Петре I башня называлась Житничной. Согласно преданию, Петр I, укрываясь в Троицком монастыре, любил стрелять с этой башни уток на Белом пруду. Отсюда якобы и произошло новое название и необычное завершение башни. Другое предание объясняет название самого большого монастырского сада перед южной стеной Троицкой крепости. Согласно преданию, сад называется Пафнутьевским в честь Пафнутия Сагалаева, сына одного из стрелецких голов, сверстника и любимца царя Петра. Узнав о злодейском умысле на жизнь царя, гласит предание, Пафнутий из Москвы поспешил в Троицкую обитель к молодому царю и нашел его в саду. Царь обнял и поцеловал юношу, сказав ему: «Пусть же на память верной твоей службы и заслуги, сей сад именуется отныне Пафнутьевым».