7 июня по старому стилю

Календарь Лавры

Петров пост

«Если надобно быть терпению, то надобно быть и скорбям; если надобно быть самоотвержению, то надобно, чтобы не все воздавали нам, что кажется должным».

Состав службы дня

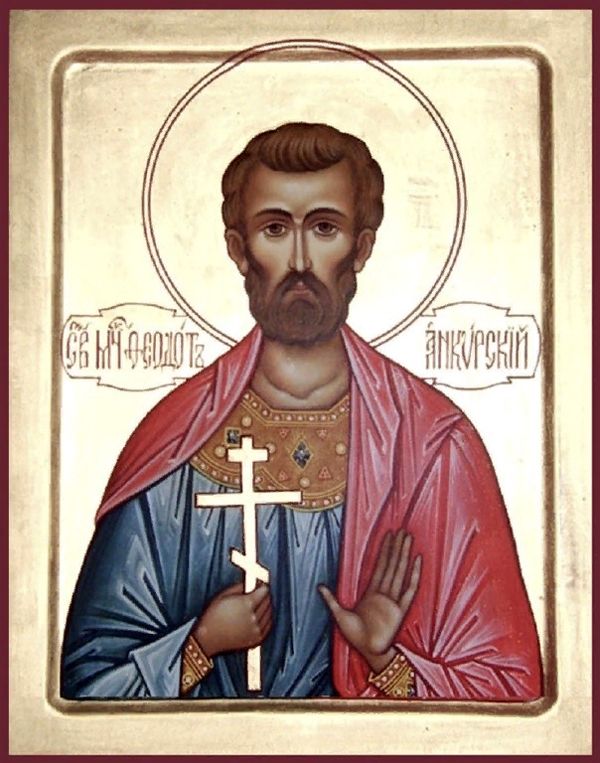

Мученик Феодот Анкирский, корчемник

Святой мученик Феодот жил в третьем веке, в Анкире Галатийской - современной Анкаре. По преданию, он был женатым человеком, владел небольшой гостиницей и корчмой, а по характеру был добрым и отзывчивым человеком. В разгар гонений при императоре-язычнике Диоклитиане он снабжал христиан всем необходимым и предоставлял им убежище в своей гостинице. Когда христианские церкви в городе были раззорены и закрыты, богослужения стали совершать у Феодота. А сам он посещал христиан-узников в темницах, приносил им пищу и ободрял их. В это время за Христа пострадали семь дев - Текуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия. Они с юных лет посвятили себя Богу, жили в молитве и посте, помогали ближним. Когда начались гонения, все они уже достигли преклонных лет, но не захотели отречься от Христа. Семь дев утопили в озере. Ночью Феодот увидел во сне святую Текусу, попросившую похоронить мучениц. Он перенес останки к церкви и почтительно захоронил их. Об этом донесли правителю. Феодот отказался принести жертвы языческим идолам и исповедал веру в Иисуса Христа. За это его приговорили к пыткам и казни.

Кроме того в Православии поминают святых, но в Лавре служба им не совершается:

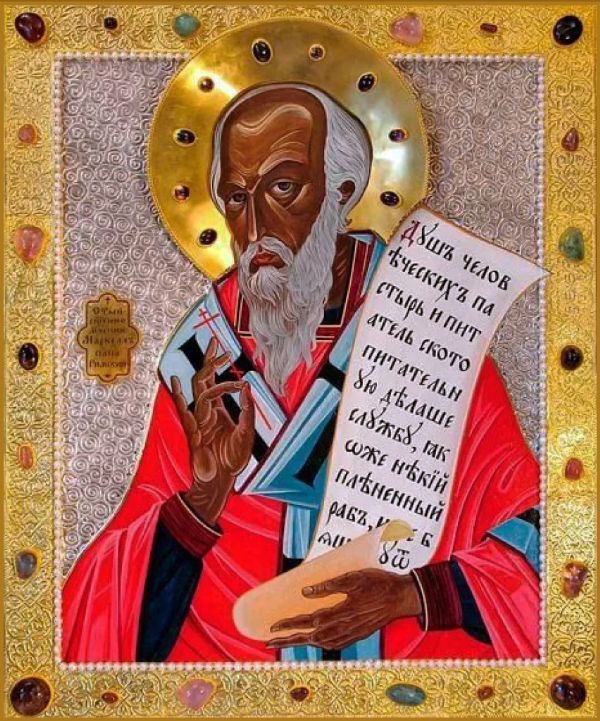

Священномученики Маркелл, папа Римский, Сисиний, Кириак, диаконы, мученики Смарагд, Ларгий, Апрониан, Сатурнин, Папий, Мавр, Крискентиан, мученицы Прискилла, Лукина и Артемия

Император Максимиан, управлявший Западной частью Римской империи, лишил всех христиан воинских званий и послал на каторжные работы. Один богатый христианин, Фрасон, стал посылать узникам через христиан Сисиния, Кириака, Смарагда и Ларгия пищу и одежду. Святой папа Маркелл благодарил Фрасона за благотворение, а Сисиния и Кириака посвятил во диаконы. Вскоре при оказании помощи узникам Сисиний и Кириак были схвачены и посланы на работы. Они выполняли не только свою норму, но работали и за престарелого узника Сатурнина, за что Максимиан предал Сисиния на мучения правителю области Лаодикию. Святого заключили в тюрьму. Начальник тюрьмы Апрониан вы-звал святого Сисиния для допроса, но, увидев, что его лицо сияет небесным светом, уверовал во Христа и крестился, а затем вместе с Сисинием, придя к святому папе Маркеллу, принял Миропомазание. Совершив литургию, святой Маркелл причастил их Святых Тайн. В тот же день, 7 июня, святые Сисиний и Сатурнин в сопровождении Апрониана предстали перед Лаодикием. Святой Апрониан исповедал, что он христианин, и был обезглавлен. Спустя некоторое время остальные также приняли мученическую кончину: священномученик Маркелл, папа Римский, и святые мученики Сисиний и Кириак диаконы, Смарагд, Ларгий, Апрониан, Сатурнин, Папий и Мавр воины, Крискентиан и святые мученицы Прискилла, Лукина и царевна Артемия пострадали в Риме во время гонений Диоклитиана и Максимиана и их преемников – Галерия и Максентия. В Серапионовой палатке Троицкого собора Лавры хранится частица святых мощей мученика Апрониана.

Святой праведный Павел Таганрогский родился 21 ноября 1792 г. в семье дворян Черниговской губернии. В 16-летнем возрасте юноша тайно покинул отчий дом и целый год паломничал по монастырям, а когда вернулся, отец сурово наказал его.

Когда Павлу исполнилось 25 лет, отец, видя его непреклонную решимость посвятить себя служению Господу, разделил свое имущество между ним и его старшим братом Иваном. Получив большое наследство, молодой подвижник раздал его Христа ради и, взяв благословение у отца, навсегда ушел из родного дома.

Павел много странствовал по святым обителям, неоднократно бывал в Киево-Печерской и Почаевской лаврах, посещал Соловецкий, Веркольский, Кожеозерский и другие монастыри, щедро жертвуя на их процветание от своего наследства. Примерно десять лет провел подвижник в странствии, посещая духовных светочей того времени, научаясь непрерывному Богообщению.

В 1825-30 гг. он поселился в г. Таганроге, выбрав его местом своего будущего подвига. Здесь праведный вел самый простой образ жизни. Наделенный от рождения большой физической силой и крепким здоровьем, Павел работал на хлебных ссыпках таганрогских купцов Солодовых. По свидетельству очевидцев, все работы он выполнял на совесть, но, заслышав первый благовест, сразу оставлял работу и спешил в храм на службу.

Праведный Павел поселился в келье на пер. Депальдовском (ныне Тургеневский, 82). Люди, видя усердие праведного Павла в молитве, почитании храма и праздников, замечая его праведную жизнь, стали обращаться к нему за советом, многие захотели подражать ему в этих подвигах — вокруг старца образовалась многочисленная община, состоявшая из мирян. Община жила по строгим монастырским правилам. Некоторые из членов общины испросили благословение жить в келье со старцем, другие почитатели старца, люди семейные, владевшие имуществом, занимавшиеся торговлей, продолжали жить в своих семьях — старец с любовью их окормлял, являя им образец покаянного подвига в миру.

Многие жертвовали старцу на добрые дела, и он отдавал эти средства на благоустройство храмов и дела милосердия. Старец часто заказывал обедни и сорокоусты в храмах и монастырях, при этом сам молился за этими богослужениями, приобщаясь Святых Христовых Тайн. Являясь верным чадом Православной Церкви, он воспитывал в людях благоговение и любовь к ее вероучению, Таинствам и богослужению.

Особое внимание старец уделял подвигу паломничества – подвигу молитвенному и телесному: он нередко сам совершал многодневные пешие паломничества и усердно учил этому своих послушников.

Призывая исполнять заповедь о любви к ближним, праведный Павел показывал пример неоскудевающей милостыни и заботы о нуждающихся. Все, приходящие в келью старца с верой, непременно получали помощь и наставление.

Прозревая сердечное устроение каждого, старец по-разному общался с приходящими: одних старец строго смирял, жестко указывая на страсти, гнездящиеся в душе; других же подводил к раскаянию тихо и ласково.

Особую заботу старец проявлял о заключенных таганрогской тюрьмы: передавал им пожертвования, утешал и всячески поддерживал. Некоторые узники доверяли старцу свои покаянные записки, а тот отдавал их священникам и сам усердно молился за заключенных. Усопших заключенных старец Павел готовил к христианскому погребению.

Праведный Павел любил повторять: «Хоть я и умру, а мое место не останется пустым», «Мой куст никогда не будет пуст». С момента кончины старца, которая последовала 10 марта 1879 г., народное почитание угодника Божия не только не прекратилось, но и умножилось, и от года к году все более возрастает.

Братия Лавры, почившая в этот день:

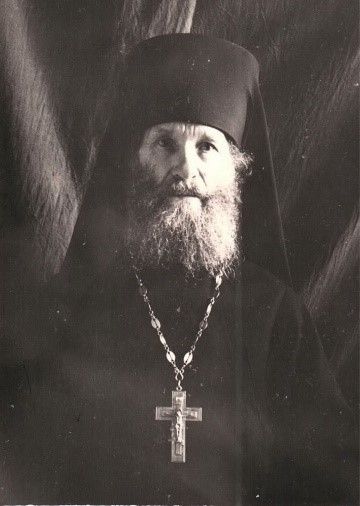

Архимандрит Пантелеимон (в миру – Димитрий Георгиевич Дерябин) родился в октябре 1883 года в селе Вторая Питерка Моршанского района Тамбовской области, в крестьянской семье. Окончил сельскую церковно-приходскую школу. В 1906-1909 годах отбывал воинскую повинность в должности полкового писаря.

По возращении из армии осенью 1909 года Димитрий Дерябин решается реализовать свою давнюю мечту посвятить себя Богу и поступает кандидатом в послушники в Шацкую Вышенскую пустынь. Через два года указом Тамбовской Духовной Консистории Димитрий зачисляется в пустынь послушником, он усердно исполняет назначенные ему послушания писаря и певчего.

2 августа 1912 года настоятель пустыни игумен Ипатий совершает постриг послушника Димитрия в монашество с наречением имени Пантелеимон в честь вмч. Пантелеимона Целителя. Вскоре, 15 мая 1913 года, Преосвященный епископ Козловский Зиновий рукополагает постриженика Шацкой обители в иеродиакона, и через семь лет (27 июня 1920 года) совершает его хиротонию в сан иеромонаха.

В 20-х годах советской властью начинается кампания по повсеместному закрытию монастырей. Не миновала эта печальная участь и Шацкую Вышенскую пустынь – в 1923 году она закрывается. В связи с этим правящий архиерей принимает решение перевести иеромонаха Пантелеимона на приходское служение. С этого времени, в течение тридцати с небольшим лет (с 1923 по 1955 годы), он служит на сельских и городских приходах Тамбовской епархии, а также несет послушание духовника Тамбовского и Кирсановского благочиннических округов. А 15 июня 1955 года, согласно указу Высокопреосвященнейшего архиепископа Иоасафа, управляющего Тамбовской и Мичуринской епархией, отец Пантелеимон увольняется за штат.

В скором времени он приезжает в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру с намерением остаться в монастыре и обращается к наместнику Лавры архимандриту Пимену с просьбой ходатайствовать об этом перед Священноархимандритом обители. 12 октября 1955 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I отец Пантелеимон зачисляется в братию Лавры «как певец, необходимый для лаврского хора». За годы своего нахождения в обители Преподобного Сергия он исполнял послушания служителя чреды и певчего монастырского хора, а также совершал духовное окормление мирян. Указами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I в 1956 году – возведен в игуменство, а в 1963 году – в архимандритство. В 1969 году архимандрит Пантелеимон преставился ко Господу.

Упокой, Господи, душу раба Твоего, приснопоминаемого архимандрита Пантелеимона и сотвори ему вечную память!

Некрополь (раздел в разработке)

Страхов Нил Петрович, доктор медицины, коллежский советник и кавалер, служил при лавре, р. 7 сентября 1824, † 7 июня 1875 года.

*Коллежский советник — должность соответствовала чинам армейского полковника и флотского капитана I ранга.

Один день в истории Лавры:

20 июня 1744 г. императрица Елисавета Петровна посетила Лавру

20 июня 1744 г. императрица Елисавета Петровна посетила Троице-Сергиев монастырь.

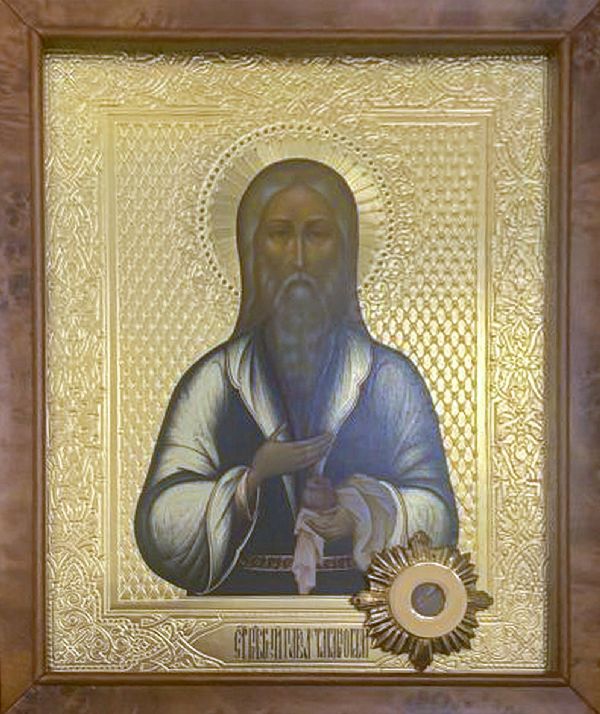

Преподобный Варлаам Серпуховской

Преподобный Варлаам Серпуховской является устроителем и первым настоятелем Владычнего монастыря. В 1360 г. во время молитвы святителю Алексию было повеление от иконы Пресвятой Богородицы создать в Ее честь монастырь «в пределе града Серпухова». Он благословил своего келейника найти место для обители. Обходя окрестности Варлаам ночью услышал «звон велик и гремения сосудов, железных и медных». Избранное им место не понравилось митрополиту Алексию, однако ночью святитель услышал голос, повелевший поставить монастырь на этом месте. Еще при жизни преподобный Варлаам имел дар чудотворения и удостоился видения Матери Божией. С его именем связано явление двух чудотворных икон Божией Матери: «Введение Пресвятой Богородицы во Святая Святых» и «Неупиваемая Чаша». Через год после посещения обители преподобным Сергием Радонежским Варлаам ослеп, но несмотря на это, он с великим смирением и покорностью воле Божией продолжал исполнять возложенное на него руководство братией. До самой кончины Преподобный собственным примером старался укоренить в своих учениках слова Радонежского игумена: «Знайте, что прежде всего место это трудно, голодно и бедно; готовьтесь не к пище сытной, не к питию, не к покою и веселию, но к трудам, поту, печалям, напастям».